Wie würden Sie den Zustand der Landwirtschaft in Deutschland mit einem Wort beschreiben?

SEBASTIAN LAKNER: Herausfordernd. Vor allem mental. Diese Herausforderungen sind auch nicht trivial, aber insgesamt ist der Agrarsektor gut aufgestellt. Das klingt überraschend, aber ich kann das gerne erklären.

Unbedingt. Die Proteste der Bauern sind überzogen?

Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Jeder hat das Recht, auf die eigene Situation aufmerksam zu machen, und es gibt durchaus Kritikpunkte, die ich nachvollziehen kann. Aber wenn man sich die harten Fakten anguckt, ist die Lage der deutschen Landwirtschaft nicht so schlecht wie dargestellt.

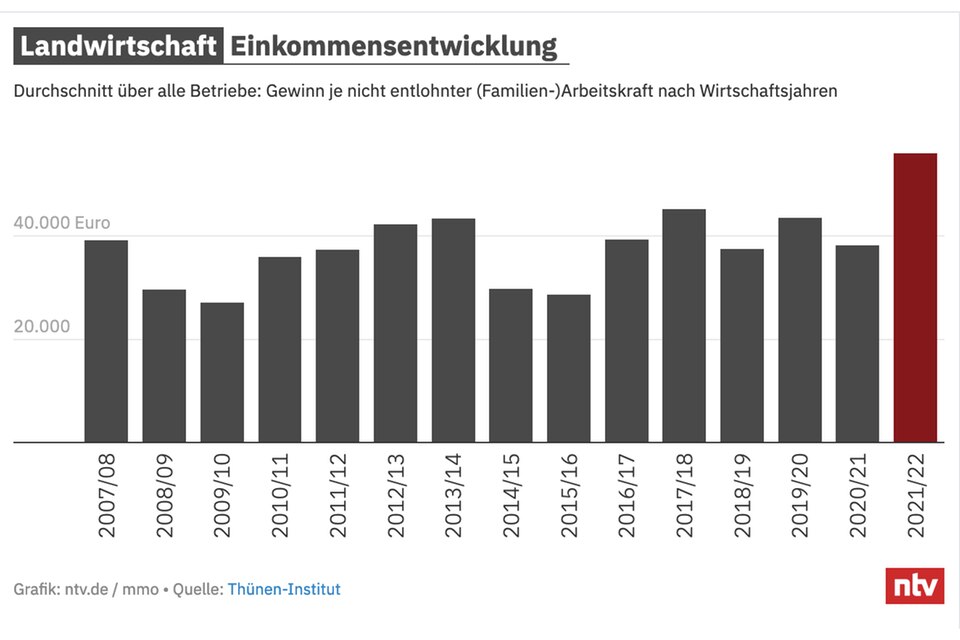

Die Fakten sahen in den vergangenen beiden Jahren wie folgt aus: Es gab sehr gute Gewinne, allerdings nur, weil die Preise für Lebensmittel durch den Ukrainekrieg stark gestiegen sind.

Man muss woanders anfangen: Auf den Betrieben arbeiten sehr engagierte und gut ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um am Markt erfolgreich mit gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen zu können. Fachkompetenz und Managementfähigkeiten sind hoch, die Maschinenausstattung ist sehr gut. Ein Teil der deutschen Landwirtschaft ist sehr modern und wettbewerbsfähig.

Viele Landwirte bemängeln aber, dass sie kein Personal mehr finden.

Man muss differenzieren. Teilweise ist das ein Problem, aber wenn Personal fehlt, hängt das davon ab, was ich anbiete. Manche Leute haben es begriffen. Die wissen, dass sie einem Traktoristen mehr bieten müssen als einen geringen Lohn. Natürlich kann nicht jeder Betrieb einen Top-Lohn zahlen, aber noch mal: Ein Teil der deutschen Landwirtschaft ist sehr erfolgreich.

Und personell gut aufgestellt?

Ja. Es ist nicht alles prima, aber wir haben Betriebe besucht, bei denen Mitarbeiter von tollen Lösungen für Probleme berichtet haben. Aber das braucht Strategie, Optimismus und natürlich auch eine bessere Politik.

Viele Landwirte beschweren sich aber, dass selbst der Mindestlohn bereits Gewinne auffrisst. Spricht das nicht dafür, dass man eben nichts anbieten kann?

Das spricht für Probleme in der Branche, aber wer beschwert sich denn? Speziell Betriebe mit viel Handarbeit, also Sparten wie Obst- und Gemüsebau. Guckt man sich die Kennzahlen eines durchschnittlichen Betriebs an, dürfte der Mindestlohn eigentlich kein Thema sein. Die Frage ist auch: Habe ich das Problem „Entlohnung“ vielleicht unterschätzt, meine Mitarbeiter jahrelang zu schlecht bezahlt, den Faktor „Arbeit“ systematisch unterbewertet – und jetzt fällt mir das auf die Füße?

Die Betriebe sind an dieser Stelle unternehmerisch gefragt?

Ja. Der Bauernverband sagt, dass Landwirte starke Unternehmer sind. Dann müssen sie sich bitte auch so verhalten. Und wenn wir das einmal aus Sicht der Angestellten betrachten: Das ist ein harter Job, man muss sehr viel arbeiten. Und die Betriebe bieten nicht einmal den Mindestlohn an? Aber hallo! Da wird sich jeder überlegen, ob er oder sie nicht andere Optionen hat.

Wenn das Personal kein Problem ist, wo drückt der Schuh dann?

Ein Punkt, über den sich viele Landwirtinnen und Landwirte durchaus ärgern könnten: Wir sind seit 2005 in der Agrarpolitik einen sehr marktliberalen Kurs gefahren. Anders als das europäische Ausland hat Deutschland von Subventionen und kleinen Helferchen abgesehen – und zwar unter der Ägide von CDU und CSU. Als Ökonom kenne ich Vorteile dieser Strategie, aber das war für viele Betriebe sehr hart. Gleichzeitig haben sie von diesem Wettbewerbsschub profitiert.

Andere EU-Staaten unterstützen die heimische Landwirtschaft stärker mit staatlicher Hilfe?

Nein. Andere Länder nutzen innerhalb der europäischen Agrarpolitik ein Förderprogramm, das bestimmte Betriebssparten fördert. Es gibt etwa die sogenannten gekoppelten Zahlungen, die an eine spezielle Produktion gekoppelt sind: Pro Tier gibt es Zahlungen für Milchviehbetriebe. Das hat die deutsche Regierung nie gemacht. In anderen EU-Mitgliedsstaaten wird die Milchviehwirtschaft auf diese Art und Weise speziell subventioniert, nicht wettbewerbsfähige Betriebe werden am Leben erhalten. Das Ergebnis ist, dass wir zu viel Milch auf dem europäischen Markt haben und deutsche Betriebe unter den niedrigen Preisen leiden. Diese Zahlungen haben wir erlaubt und seit 2009 politisch mitgetragen.

Auf EU-Ebene?

Genau, unter der Verantwortung von CDU und CSU. Aber an der Entscheidung haben weder Frau Aigner noch Frau Klöckner oder andere Vorgänger von Cem Özdemir im Landwirtschaftsministerium Kritik geübt. Herr Rukwied oder der Bauernverband auch nicht. Jetzt wird es natürlich schwer, Zahlungen, die es schon länger gibt, wieder abzuschaffen, weil 26 von 27 EU-Regierungen dafür sind. Wenn der Deutsche Bauernverband sich über Wettbewerbsverzerrung beklagt, sollte er die gekoppelten Zahlungen im Europäischen Bauernverband angehen, aber da passiert nichts. Stattdessen wird in Deutschland der Status quo lobbyiert.

Der Vorwurf der Landwirte ist aber korrekt, wenn es heißt: Im Vergleich mit europäischen Wettbewerbern sind wir benachteiligt.

An gewissen Stellen. Wenn man sich das europäische Bild anschaut, sieht man sehr viele Staaten, die eine Agrardiesel-Erstattung zahlen – allerdings in sehr unterschiedlichen Höhen. Ohne, wären wir auch nicht allein: Polen zahlt keine, die Niederlande nicht, Frankreich sehr viel weniger. Österreich hat die Erstattung reduziert. Das ist ein gemischtes Feld, aber insgesamt ist Kritik berechtigt: Für einen fairen Wettbewerb sollten auf dem europäischen Markt für alle dieselben Bedingungen herrschen. Dafür tut Herr Rukwied allerdings zu wenig. Stattdessen holt er mit dem Agrardiesel ein rückständiges Subventionsinstrument hervor, das mittelfristig auch andere EU-Regierungen abschaffen könnten, weil alle die Klimaziele einhalten und ihre Wirtschaft dekarbonisieren müssen.

Also ist es die richtige Entscheidung der Ampel, Agrardiesel nicht mehr zu subventionieren?

Ich und viele Kolleginnen und Kollegen sind uns weitgehend einig, dass das eine umweltschädliche Subvention ist. Das Problem ist in diesem Fall, dass sie sehr kurzfristig wegfällt und sich Landwirte nicht anpassen können. Es gibt keinen Elektrotraktor oder -mähdrescher. In dem Bereich muss in den nächsten Jahren noch sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet werden. Vernünftiger wäre es gewesen, die Subvention langfristiger abzuschaffen und mit einem Alternativangebot zu verbinden.

Aber dann ist die Wut der Landwirte doch nachvollziehbar, denn letztlich bleibt: Sie sollen die Zeche für ein Haushaltsloch zahlen, das die Ampel selbst verursacht hat. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht, wie es so schön heißt.

Die Betriebe müssen sich aber grundsätzlich einem permanenten Wettbewerb stellen und gucken, wie sie überleben. Dieses Phänomen „Strukturwandel“ ist nichts, was politisch gesteuert wird. Das beobachten wir in allen Industrienationen.

Mit dem Strukturwandel sind gesellschaftliche Veränderungen gemeint?

Nein, der Agrarsektor wird immer kleiner. Das hat im Zweiten Weltkrieg begonnen. Historiker gehen mit dem Phänomen „Strukturwandel“ sogar bis ins Mittelalter zurück: Es gibt immer weniger Betriebe und die werden immer größer. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben 25 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet, in Italien waren es 40 Prozent. Aktuell arbeiten etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Wenn Sie sich die Zeitreihe angucken, finden Sie keine Strukturbrüche. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, den die Agrarpolitik nicht beeinflussen kann. Das haben viele Politiker nicht verstanden: Es ist fruchtlos, dem politischen Gegner die Schuld für das Höfesterben zu geben.

Das ist technologischer Fortschritt?

Das Höfesterben ist technologischer Fortschritt, genau. Es geben jedes Jahr Höfe auf. Es ist bitter, wenn man sein Leben lang dort gearbeitet hat, und am Ende wird der Betrieb eingestellt. Aber das muss allen angehenden Landwirtinnen und Landwirten klar sein: Ich arbeite hart, jeden Tag, auch länger als andere Berufsgruppen, am Wochenende, muss permanent am Ball bleiben, mich technologisch verbessern, um bestehen zu können – und vielleicht reicht es trotzdem nicht.

Und am Ende wird das wichtigste Gut unserer Gesellschaft – unsere Ernährung – von einer immer kleineren Bevölkerungsgruppe gesichert?

Ja. Und das ist keine „böse Agrarindustrie“, wie es häufig heißt, sondern gut organisierte, topmoderne Betriebe. Das wünschen sich angehende Landwirte auch, denn das Bild des kleinen Betriebs, wo ganz romantisch alles in Handarbeit gemacht wird, ist eine Illusion und eine Struktur, die keinen Urlaub ermöglicht. Ich habe große Hochachtung vor kleinen Betrieben, aber moderne Landwirtschaft funktioniert anders. Und wie gesagt: Viele Betriebe wenden diese harten Bedingungen zu einem Vorteil.

Weil sie über modernes Gerät wie Mähdrescher verfügen, die teilweise bereits automatisiert fahren, und effizienter arbeiten als die Konkurrenz im Ausland?

Genau. Und das bislang ohne konsistente und klar strukturierte Agrarpolitik, denn wir ändern Dinge seit sehr vielen Jahren nur im homöopathischen Bereich. Die Ampel muss sagen, wo sie agrarpolitisch hin möchte und wie sie dieses Ziel erreichen will. Es kann ökonomisch rational sein, Zukunftsaufgaben auch weiterhin zu subventionieren, wenn man bestimmte Ziele wie mehr Tierwohl in der Tierhaltung implementieren möchte. Aber dafür fehlen derzeit Investitionsanreize, weil die FDP das nicht finanzieren will.

Dieser Artikel ist zuerst bei n-tv.de erschienen.