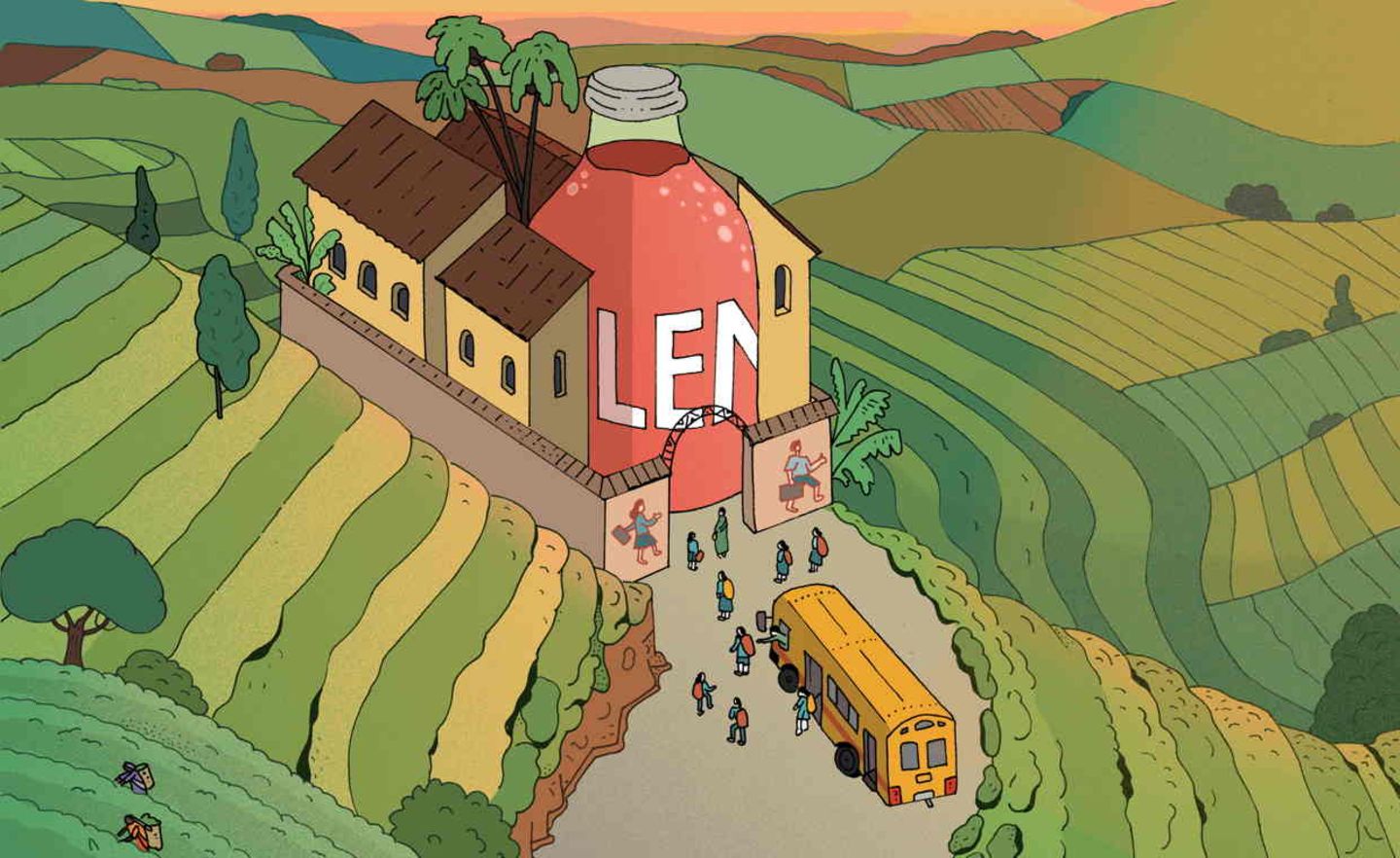

Dass er bei der Suche nach dem Lebenssinn bei Limettenlimo landete, ist Zufall. Es hätten auch T-Shirts oder Schuhe sein können. Als Paul Bethke entschied, ein guter Unternehmer zu werden, suchte er nach einem marktfähigen Produkt, mit dem er soziale Projekte unterstützen und Geld verdienen könnte. „Ich wollte eine richtige Firma und nicht bloß eine Stiftung oder einen gemeinnützigen Verein“, sagt der 37-Jährige. „Wer das Geld, das er für Hilfsprojekte ausgibt, selbst erwirtschaftet, ist mehr unter Feuer“, findet er. Eine Erfahrung, die Bethke als Entwicklungshelfer für die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gemacht hatte. Dort werde zwar viel Geld ausgegeben, aber oft zu leichtfertig und unnütz.

Auf Limonade verfiel Bethke schließlich aus einem simplen Grund: Die hatte er als Schüler in Sri Lanka frisch gepresst auf den Märkten getrunken und sich daheim in Deutschland gefragt, warum es hier nur dieses süße Zeug gibt. Noch bevor er eine Rezeptur hatte, fiel ihm ein Name ein. Eines Nachts beim Rumscribbeln am Küchentisch sei der plötzlich da gewesen. Lemonaid, „Aid“ für Hilfe und „Lemon“ für Zitrone, es klingt wie „Lemonade“ und bringt Bethkes Idee auf den Punkt. Trinken für einen guten Zweck oder einfach „Trinken hilft“, so steht es fein eingraviert auf jeder Flasche. Dazu noch einen Tee, Charitea, eine Wortschöpfung aus „Charity“ und „Tea“.

Die Namen waren gut, doch sie machten noch kein Unternehmen. Bethke und zwei Studienfreunde begannen, eine Limo nach ihrem Geschmack zu mixen und Geldgeber für ihre Idee zu suchen. Das Problem: Die Banken waren 2009, kurz nach der Lehman-Pleite, mit sich selbst beschäftigt. „Viele haben uns einen Vogel gezeigt“, sagt Bethke. „Shareholder-Value und soziales Unternehmen“, das ging für die meisten nicht zusammen. Zu ungewöhnlich das Geschäftsmodell, zu unerfahren die Gründer. Erst mit einer staatlichen Bürgschaft gelang es dem Trio, einen Bankkredit von rund 850.000 Euro zu bekommen. Das Startkapital für ihre Lemonaid GmbH.

Fast zehn Jahre ist das her. Die Marke Lemonaid gehört längst zum festen Inventar in Biosupermärkten und Hipsterbars, aber auch Rewe hat sie im Regal. 3 Mio. Euro sind seit ihrer Gründung in Hilfsprojekte geflossen. Und Lemonaid ist zu einem Symbol geworden: gute Unternehmer, irgendwo zwischen Wohltäter und einer modernen Form des „ehrbaren Kaufmanns“, auch Sozialunternehmer genannt. Ihnen geht es nicht um maximalen Profit. Getrieben sind sie von einer Mission zu helfen: etwa die Chancen der Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder den CO2-Ausstoß zu verringern.

Anders als Vereine, Stiftungen oder karitative Organisationen wollen sie das Geld dafür mit marktwirtschaftlichen Methoden erwirtschaften und nicht von Spenden und Steuermitteln abhängig sein. Als sich im Mai ein neues Netzwerk für Sozialunternehmer und Start-ups (Send) gründete, beschrieben diese ihr Tun als „Fortsetzung der sozialen Marktwirtschaft mit innovativen Mitteln“.

Nach drei Umzügen hat Lemonaid seine Büros gleich in den Rindermarkthallen in St. Pauli, die Reeperbahn ist nicht weit, das Fußballstadion in Sichtweite. Bethke, kurze Hose, weißes T-Shirt, verstrubbeltes Haar, sitzt hinter seinem Schreibtisch, sein Skateboard lehnt an der Wand, in der Ecke verkümmert eine Bananenpflanze, der das Hamburger Klima nicht bekommt. 100 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen zu „marktüblichen Löhnen“, betont Bethke. „Denn was hilft es, wenn wir Entwicklungsprojekte fördern, aber unsere Mitarbeiter nachts putzen müssen.“

Bethke zeigt, wo Lemonaid hilft, Schulen in Paraguay (dort kommt der Rohrzucker für die Limonade her), Berufsausbildungszentren in Sri Lanka (dort kommt der Tee her), 5 Cent pro Limo, 10 Cent pro verkaufter Teeflasche, die im Handel rund 2 Euro kostet, gehen an diese Hilfsprojekte in den Anbauregionen. Mit den 3 Mio. Euro haben sie bisher 22 Projekte unterstützt, Bethke und das Lemonaid-Team haben alle persönlich besucht und mit ausgewählt. Ein Verein, den sie gegründet haben, kümmert sich um die Projekte, ein Beirat berät sie. Das gute Geschäft, es läuft. Nur Gewinn – den hat Lemonaid bisher nicht erzielt trotz 18 Millionen verkaufter Flaschen im vergangenen Jahr und 14 Mio. Euro Umsatz.

Ein Grund zur Sorge sei das nicht, sagt Bethke, Vorrang habe das Engagement. Es ist der kleine, aber entscheidende Unterschied zu einem profitorientierten Unternehmen. „Dort wird erst Geld gespendet, wenn Gewinne da sind. Bei uns gehört es zur DNA.“ Im nächsten Jahr hoffen sie aber auf ein kleines Plus, mit dem sie Kredite weiter abtragen können.

Quartiermeister (Bier), Coffee Circle (Röstkaffee), Polarstern (Ökostrom) oder auch Einhorn (vegane Kondome) – das sind nur ein paar der bundesweit bekannten Sozialunternehmen. Gerade bei Gründern findet die Kreuzung aus klassischem Start-up und gemeinnütziger Organisation großen Anklang. Fast jeder fünfte Neugründer wolle mit seinem Unternehmen ein soziales Ziel verfolgen, sagt Dominik Domnik, Finanzchef der Social Entrepreneur Akademie, einem Zusammenschluss der Münchener Hochschulen, der seit sieben Jahren Sozialunternehmer qualifiziert und inzwischen Deutschlands größte Schmiede für Sozialunternehmer ist. „Wir erleben eine Annäherung von Gemeinnützigkeit und kommerziellem Interesse.“ Die klassische Businesswelt verliere ihre Berührungsängste und interessiere sich zunehmend für Investments mit sozialem Anspruch. Ein Trend, der auch „Die Höhle der Löwen“ erreicht hat, wo sich vermehrt Neugründer mit sozialem Anspruch bewerben.

Backen gegen die Einsamkeit

Die Idee zu ihrem Start-up kam Katharina Mayer beim Kaffeeklatsch mit ihrer Oma. Deren Leidenschaft: backen, Spezialität: Eierlikörtorte, der Lieblingskuchen der Enkelin. Die Großmutter blühte richtig auf, wenn sie was zu tun hatte, erzählt Mayer. Und so beschloss sie, etwas gegen die Einsamkeit zu tun, unter der gerade ältere Menschen leiden, manchmal so stark, dass es sie krank macht. Ein Problem, so groß, dass sie in England jetzt sogar ein Ministerium für Einsamkeit haben. „Vielen älteren Menschen fehlt einfach eine Aufgabe und Kontakt zu anderen. Einige wollen oder müssen auch ihre Rente aufbessern“, sagt die 29-Jährige.

Die Betriebswirtin mit Schwerpunkt Soziales und Gesundheitsmanagement schrieb einen Businessplan, mietete eine Backstube in München und gründete 2015 Kuchentratsch. Das Geschäftsmodell ist simpel: Omas und Opas backen ihre Lieblingskuchen, sie arbeiten, so oft sie können und mögen, Mayer zahlt ihnen Mindestlohn. Die Kuchen werden in einem kleinen Café vor der Backstube verkauft und deutschlandweit verschickt. 33 Omas und zwei Opas backen für sie, 500 bis 700 Kuchen liefern sie in der Woche aus an Cafés, Hotels oder auch mal eine Hochzeitsparty.

Finanziert hat sie ihr Start-up über Crowdfunding, 25.000 Euro kamen so zusammen, hinzu kamen Preisgelder bei einem Gründerwettbewerb und Zuschüsse aus der Familie. Einen Kredit hat sie nicht. „Unsere Investitionen sind überschaubar, wir produzieren hier keine Autos, sondern Kuchen“, sagt Mayer. Was sie braucht, sind gute Öfen, Backbleche und Mixer (die zum Teil Firmen spendeten). Gegründet hat sie ihr Sozialunternehmen als Mini-GmbH, eine Unternehmergesellschaft (UG), da reicht als Stammkapital ein Euro.

Seit der Gründung wächst das Unternehmen quasi stückchenweise, sieben Vollzeitangestellte plus Praktikanten zählt der Betrieb inzwischen. Die Umsätze steigen, und sie haben die Gewinnzone erreicht. Mayer will gerne weiterwachsen, vielleicht eine zweite Backstube in einer anderen Stadt eröffnen. Denn sie hat regen Zulauf, die älteren Leute schätzen den Treffpunkt, einige auch den Zuverdienst als Minijobber. Die meisten Senioren kommen aus Altenheimen in der Nachbarschaft. „Mit Kuchentratsch wollte ich was Gutes tun und die Gesellschaft mitgestalten“, sagt die Sozialunternehmerin, die von ihrem Betrieb selbst leben kann. Beim Pitch in der „Höhle der Löwen“ haben Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer 100.000 Euro gemeinsam investiert und zehn Prozent der Firma übernommen. „Als ich die Kuchen in der Show sah, dachte ich erst: ,Das ist nicht mein Ding.‘ Dann aber überzeugte mich die Gründerin“, begeistert sich Maschmeyer. Ältere Menschen könnten so ihre Rente aufbessern und bekämen zudem wieder mehr Anschluss. „Die ist keine naive Träumerin, die will schon ein richtiges Unternehmen hochziehen.“ Zudem habe er an seine Großmutter denken müssen: „Die Kuchen schmecken einfach anders, besser als eine Retortentorte.“ Mayer will mit dem Kapital ins Ausland expandieren und einen zweiten Standort eröffnen.

Ihr ist damit gelungen, woran nicht wenige scheitern. Die richtige Balance zu finden zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialem Engagement. Die Finanzierung stellt viele vor erhebliche Probleme, so die Beobachtung der Social-Business-Berater in München. Viele neigten zur Selbstausbeutung, sagt Domnik, und gäben irgendwann auf. Nicht selten sei der Eifer nämlich größer als das betriebswirtschaftliche Know-how. „Für Sozialunternehmer, die häufig einen sozialen Hintergrund haben, ist das ganze Management eines Betriebs oft befremdlich und nicht das, wofür sie brennen.“ Domnik rät: eine „anständige Frühphasenförderung“. Zwar schafften viele den ersten Schritt, scheiterten dann aber daran, mehr Kapital einzusammeln, um weiterzuwachsen. Zudem hätten private Investoren zu häufig die „klassische Geschäftsbrille“ auf und damit falsche Renditeerwartungen. „Soziale Unternehmen müssen sie anders bewerten, ihre Währung ist auch der gesellschaftliche Mehrwert.“ Der aber sei schwer messbar. Klassische Kapitalgeber müssten erst lernen, diesen Wert zu erkennen.

Mitarbeiter statt Flüchtlinge

Dass sich ein soziales Business sogar in einer Branche mit knallhartem Ruf realisieren lässt, zeigt das Beispiel von Social-Bee in München. Hinter dem Namen steckt eine Zeitarbeitsfirma mit sozialem Anspruch. Die beiden Gründer, Zarah Bruhn und Maximilian Felsner, beide 27 Jahre, sind angetreten, das Geschäft „neu zu interpretieren“. Social-Bee verleiht und vermittelt Flüchtlinge gegen Gebühr an Arbeitgeber. Zu den Kunden zählen Aldi, Würth, Zeppelin oder Sys Microtech, aber auch Mittelständler und Kleinunternehmen aus dem Großraum München.

Doch anders als bei normalen Zeitarbeitsfirmen fließen bei Social-Bee alle Gewinne zurück in die Förderung der Mitarbeiter. Denn das 2015 gegründete Unternehmen ist gemeinnützig. „Geld verdienen“, sagt Bruhn, „ist nur Mittel zur Selbsterhaltung, zur Unabhängigkeit. Der Impact steht an vorderster Stelle.“ Die Zeitarbeitsfirma übernimmt den Auswahlprozess sowie den Papierkram, veranstaltet Workshops zur Arbeitskultur und Sprachtrainings und bereitet jeden auf die zu besetzende Stelle vor. „So bauen wir möglichst viele Hemmnisse bei Unternehmen ab und machen Integration auf Unternehmensseite einfach realisierbar“, sagt Bruhn.

Über 50 Personen hat das Start-up unter Vertrag. Über ein Dutzend von ihnen hat inzwischen eine Festanstellung. „Bis Ende des Jahres wollen wir 100 Mitarbeiter haben, auch in weiteren Städten“, hoffen die Gründer. Läuft alles gut, sollen bis zu 1000 Flüchtlinge in den kommenden drei Jahren vom Mitarbeiter zum Ex-Mitarbeiter von Social-Bee werden. Für die Vermittlung nehmen die Kandidaten kurze Videoclips auf. Die Bewerber stellen sich vor, sagen, wer sie sind, welchen Job sie suchen und was sie über Deutschland denken. Auch das soll Vorurteile abbauen. Das Bewerbungstool stammt von Talentcube, einem Start-up, das 2017 in der „Höhle der Löwen“ Carsten Maschmeyer als Investor überzeugte.

Bislang haben Bruhn und Felsner die Entwicklung ihres Start-ups aus eigener Tasche und mit Freunden finanziert. Unterstützung gab es auch durch eine Pro-bono-Aktion der Werbeagentur Jung von Matt, die für Social-Bee eine provokante Kampagne entwickelte. „Ich habe mit 85 Menschen in einem kleinen Schlauchboot überlebt“, sagt da etwa Zeray G. aus Eritrea – und folgert daraus: „Ich bin teamfähig.“ Damit erregte Social-Bee Aufsehen, handelte sich aber auch Kritik ein. Die Gründer wollen mit der Aktion vor allem ein Signal senden: Wer geflüchtet ist, ist kein schwächerer Kandidat auf dem Arbeitsmarkt. „Das Erlebte kann sich in eine Stärke verwandeln“, sagt Felsner.

Dass sozialer Nutzen, faires Wirtschaften und Rendite vereinbar sind, davon sind alle Sozialgründer überzeugt. Paul Bethke hat erlebt, wie attraktiv seine „gute Limo“ ist. Der Discounter Lidl stellte kürzlich eine Flasche ins Regal, die Lemonaid verdächtig ähnlich sah – bloß ohne Bio, Fairtrade und sozialen Beitrag. „Die schmücken sich mit unseren Werten, ohne was dafür zu tun“, sagt Bethke. Er beschwerte sich beim Lidl-Vorstand, der Konzern nahm den Klon daraufhin wieder aus dem Regal. Auf die Idee, die echte Lemonaid zu verkaufen, ist Lidl nicht gekommen. „Wir hätten denen das gerne angeboten“, sagt Bethke. Es wäre ein großes Ding gewesen, ein Geschäft ganz nach seinem Geschmack.