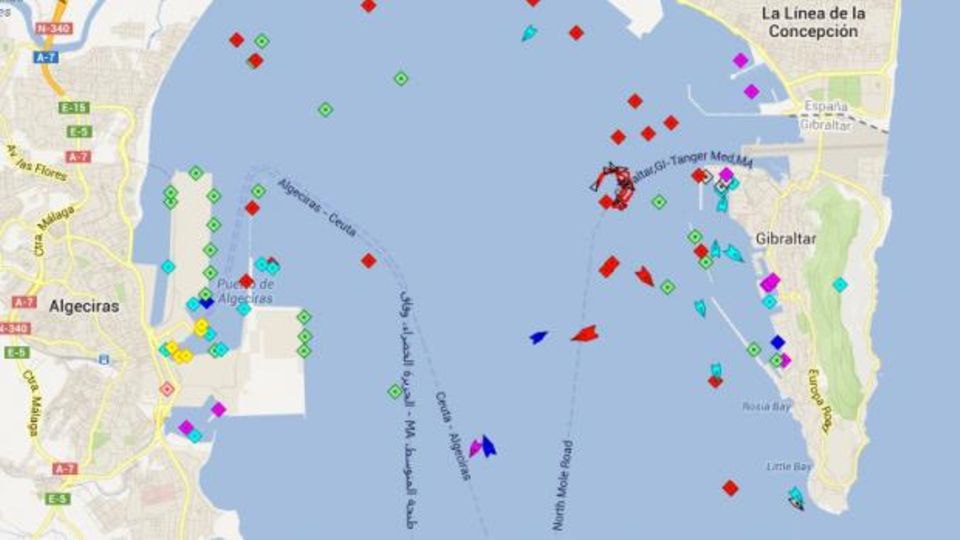

Seit etlichen Monaten dümpelt die Andre Jacob vor Gibraltar. Kaum eine Fahrt machte der Rohöltanker in diesem Jahr. Mal lag das Schiff im Atlantik auf Reede, mal vor Malta. Der Markt ist tot. Seit Mitte Juli dient das stolze Schiff als storage tanker – als eine Art schwimmende Lagerhalle. Und wartet auf bessere Zeiten.

Ob der Tanker die noch erleben wird, ist fraglich. Denn mit jedem Tag in diesem öden Auf und Ab im Takt der Wellen rückt das Ende der Andre Jacob näher, droht die Insolvenz und damit der Totalverlust. Für die Privatinvestoren ist das ein Desaster. Erst am 23. Oktober machten sie ihrem Ärger bei der Gesellschafterversammlung Luft.

Die Andre Jacob, die bis 2008 unter dem Namen Margara fuhr, erwartet ein ähnliches Schicksal, wie es bereits viele Schiffe der deutschen Fondsflotte erlitten haben. Und doch ist der Fall der Margara besonders. Denn er wirft einen dunklen Schatten auf eine der stolzesten Adressen unter den deutschen Privatbanken: M.M. Warburg & Co in Hamburg.

Die meisten der Anleger sind vermögende Kunden der Bank, die auf ihr Anraten in die Schifffahrtsgesellschaft „Margara“ investiert hatten. Teils hohen Summen zwischen 50 000 und 400 000 Euro. Anwälte, Ärzte, Adelige sowie Unternehmer und bekannte deutsche Schauspieler sind darunter.

Viele von ihnen bereiten Klagen vor, einige Prozesse laufen bereits. Es geht um zu hohe Provisionen, Prospekthaftung und Interessenkonflikte. Von einem „verschachtelten System der Gier“ spricht ein enttäuschter Anleger. Der Schifffahrtsexperte Jürgen Dobert sieht in der Margara einen „besonders gravierenden Fall“ mit einer „enormen Verflechtung“ innerhalb des Hauses Warburg.

Seit den 70er-Jahren sind Hunderttausende deutsche Privatanleger dem Ruf der Banken und der Politik gefolgt. Anfangs, um Steuern zu sparen, später, weil zweistellige Renditen versprochen wurden. Allein in der Boomzeit zwischen 2003 und 2008 haben Anleger in Deutschland mehr als 17 Mrd. Euro in Schiffsbeteiligungen investiert.

Schiffe stecken in Schwierigkeiten

Knapp 200 der rund 2500 Fondsschiffe in Deutschland sind bislang pleite, die Einlagen der Anleger komplett verloren. Es geht um rund 1 Mrd. Euro. Ende Juli meldete beispielsweise das Emissionshaus Dr. Peters für 14 Fonds Insolvenz an. Laut den Analysten der Deutschen Fondsresearch stecken zwei Drittel der Schiffe in Schwierigkeiten: Sie machen keinen Gewinn, schütten kein Geld mehr an Anleger aus oder können die Kredite nicht mehr tilgen. Hunderte Fonds sind in der Sanierung. Anleger werden aufgefordert, Geld nachzuschießen. Ansonsten drohe der Totalverlust.

Den befürchten auch die Anleger der Margara. Bereits 2011 stand das Schiff kurz vor der Insolvenz. Nur weil die Gesellschafter weitere 3 Mio. Euro nachschossen, konnte sie abgewendet werden – vorläufig. Doch das Geld hat nicht gereicht. Bei der Gesellschafterversammlung vor wenigen Tagen forderte die Geschäftsführung des Fonds weitere 400.000 Euro von den Anlegern, um den Betrieb des Schiffes sicherzustellen. Das, so berichtet einer der Anwesenden, sei eine Forderung der kreditgebenden Banken, habe es geheißen.

Einige Anleger argwöhnen aber, dass die Insolvenz der Margara unumgänglich sei, weitere Kapitalspritzen nur den Betrieb verlängern sollen, um möglichst lange Profit aus dem Schiff zu schlagen.

Die Bank wehrt sich gegen diese Vorwürfe, sagt, sie tue alles, um das Schiff zu retten. So habe sie im Zuge des Fortführungskonzeptes den Kontokorrentkredit für die Schifffahrtsgesellschaft auf 4,5 Mio. Dollar erhöht und bis Ende 2013 verlängert. Die Fronten sind verhärtet.

Schwelgen in Superlativen

Dabei begann alles so prunkvoll, damals vor zehn Jahren. In der Bankzentrale hinter der historischen Fassade in der Ferdinandstraße unweit der Binnenalster empfing Warburg ihre besten Kunden zu einem Bankett. Strahlend weiß blendeten die Tischtücher auf schwerem Holz, Ölschinken an den Wänden und Modelle historischer Segler erzählten die Geschichte stolzer Handelsschiffe.

Das Dinner war exzellent, die Reden kurzweilig. „Schiffsbeteiligungen bieten gute Renditen bei einem attraktiven Chancen-Risiko-Verhältnis. Als beständige Vermögenswerte sollten sie in keinem ausgewogenen Portfolio fehlen“, stand noch bis vor wenigen Wochen auf der Website der Bank. Dann berichtete Capital erstmals über die Margara. Seitdem steht dort: „Für antizyklische, risikoorientierte Anleger bestehen hier auch zukünftig gute Investitionschancen.“

Damals jedenfalls schwelgte Warburg noch in Superlativen und hatte das passende Angebot gleich parat: die Margara. Ein Rohöltanker der Panamax-Klasse, so groß, dass er gerade noch den Panamakanal passieren kann. 228 Meter lang, 32 breit, Doppelhülle. Modern, zuverlässig, zukunftsorientiert. Gebaut auf einer kroatischen Werft, fertiggestellt 1999, der nun, vier Jahre später, günstig verkauft werden sollte. Für 28 Mio. Euro. Ein Schnäppchen, sagten die Banker.

Alles war bis ins Detail durchdacht. M.M. Warburg & Co eben. „Gegenseitiges Vertrauen für erfolgreiche Partnerschaft“, damit wirbt das Bankhaus – und mit seiner Historie.

Warburgs untadeliger Ruf

Wie kein zweites steht das 1798 gegründete Institut für die Tradition des ehrbaren Hamburger Kaufmanns. Warburgs Ruf ist gut, untadelig. Von „über Generationen gewachsenen Beziehungen“ ist die Rede, davon, dass „Unternehmen des Warburg Verbundes ein Schiff von der Planung, der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb bis hin zum Verkauf“ begleiten.

Selbst einen Chartervertrag über fünf Jahre gab es bereits. Was sollte da noch schiefgehen? Gegen eine Unterschrift war man dabei bei diesem großartigen Geschäft, das Renditen von acht bis 20 Prozent pro Jahr versprach. Nach 14 Jahren Laufzeit sollten es insgesamt 145 Prozent sein. Das klang verlockend. „Als langjähriger Kunde fühlte ich mich bei Warburg immer gut aufgehoben“, sagt ein Investor. „Also habe ich mich auf die Empfehlung verlassen. Schließlich sind das meine Berater.“ Er investierte einen sechsstelligen Betrag, wollte eine sichere Anlage mit hoher Rendite. „Die Sicherheit stand bei mir aber im Vordergrund“, sagt er. Das war 2003.

Schiffsfonds waren damals eine Erfolgsgeschichte. Lange ging es nur aufwärts, die Weltwirtschaft wuchs. Mehr Handel hieß mehr Fracht. Mehr Fracht bedeutete einen größeren Bedarf an Schiffen. Reeder bestellten im Dutzend, Anleger lieferten Eigenkapital, Banken unterstützten mit Krediten. Werften fuhren Sonderschichten. Eine Entwicklung, die sich rächen sollte, als die Märkte 2008 kollabierten.

Rechtsanwalt Oliver Rosowski von der Hamburger Kanzlei Hahn vertritt mehrere Dutzend Anleger, die über Warburg in Schiffsfonds investiert haben, viele von ihnen in die Margara. „Dieses Ausmaß“, sagt er, „war mir bislang unbekannt.“ Er blättert im Beteiligungsangebot „MT Margara“, auf Seite 31 bleibt er hängen. „Investition und Finanzierung“ steht über einer Tabelle. Rosowski beginnt zu rechnen. Er kommt auf knapp 20 Prozent.

Hohe Provisionen

So viel, sagt er, sei von den Investitionen für Vertrieb und Vermittlung abgezogen worden. „Ein Großteil, nachweislich 18 Prozent, landete direkt bei Warburg“, sagt Rosowski und zeigt ein Schreiben der Bank, in dem der Prozentsatz bestätigt wird.

„Ein Anleger, der 200.000 Euro investiert hat, musste demnach also allein 36.000 Euro an Vertriebsprovisionen an die Warburg zahlen“, sagt Rosowski. „Kein schlechtes Honorar für eine Stunde Beratung“, fügt er süffisant hinzu. Seine Mandaten hätten das nicht gewusst.

Laut Bundesgerichtshof besteht aber eine Offenbarungspflicht, wenn die Provision ein Maß erreiche, das Einfluss auf die Werthaltigkeit der Anlage habe. Die Grenze sei überschritten, wenn die Provision mehr als 15 Prozent beträgt, heißt es in einem BGH-Urteil von 2004.

Warburg hält dagegen, die Provisionshöhe hätte aus dem Prospekt errechnet werden können. „Kunden, denen wir unternehmerische Beteiligungen vermitteln, sind in aller Regel im Wirtschaftsleben überdurchschnittlich erfahren“, sagt ein Sprecher auf Anfrage von Capital. Zudem sei in dem Prospekt auf einen möglichen Totalausfall explizit hingewiesen worden.

Mehr noch als über die hohe Provision ist Anwalt Rosowski über das Beteiligungsgeflecht der Bank erstaunt. Er nennt es „Alles aus einer Hand – alles in eine Tasche“. Denn Warburg partizipiert über mehrere Gesellschaften am Betrieb des Schiffes – bis hin zur Vermittlung der Crew.

Kompliziertes Beziehungsgeflecht

Zum Warburg Verbund gehört die Beteiligungsgesellschaft Atalanta. Die ist zu 50 Prozent am Emissionshaus Hansa Hamburg Shipping beteiligt, das insgesamt 34 Schiffsfonds aufgelegt hat – auch die Margara. Laut Prospekt beliefen sich allein hierbei die Emissionskosten inklusive Agio auf 2,9 Mio. Euro. Hinzu kam 1 Mio. Euro für Projektierungskosten und Finanzierungsvermittlung.

Ebenfalls zu Atalanta gehört die M.M. Warburg Schiffstreuhand, die insgesamt etwa 13.000 Anleger betreut. Sie soll die Interessen der Anleger gegenüber der Fondsgeschäftsführung vertreten, zu der die Reeder Tom und Rolf Jacob gehören. Im ersten Jahr nach Gründung kassierte die Treuhand dafür 150.000 Euro, die jährlichen Gebühren liegen bei etwa 42.000 Euro.

Zudem ist Atalanta zu einem Drittel an der Jacob Tankschifffahrtsgesellschaft beteiligt, der Vertragsreederei der Margara. Ein weiteres Drittel gehört den Brüdern Tom und Rolf Jacob, die auch Geschäftsführer der Margara-Gesellschaft sind. Das verbleibende Drittel teilt sich der Reeder Harald Block mit einem Kompagnon.

Block hält neben Atalanta die restlichen 50 Prozent am Emissionshaus Hansa Hamburg Shipping. Im laufenden Betrieb bekommt die Reederei vier Prozent Bereederungsgebühr auf die Bruttoeinnahmen, im Jahr 2011 waren das beispielsweise 150 000 Euro. Zudem wird über eine Tochtergesellschaft die Crew angeheuert und Proviant eingekauft. Die Kosten: etwa 1,2 Mio. Euro pro Jahr.

Rosowski sieht in dem Konstrukt einen starken Interessenkonflikt. Warburg sagt, „eine Beteiligung an den Funktionsträgern von Fondsgesellschaften ist branchenüblich und allgemein bekannt“. Die meisten Emissionshäuser hätten ihre Wurzeln bei Reedereien und arbeiteten mit Treuhändern aus ihrem Gesellschafterkreis. „Vielen Investoren kam und kommt es gerade darauf an, dass bewährte Partner zusammenarbeiten“, so der Sprecher. So sei ein reibungsloser Ablauf gewährleistet.

Den reibungslosen Ablauf, es hat ihn nie gegeben. Selbst in den anfänglichen Boomjahren erwirtschaftete die Margara nicht die erwarteten Gewinne. Durch den langjährigen Zeitchartervertrag konnte das Schiff zudem nicht von den hohen Preisen auf dem Markt profitieren. Im Gegenteil. Das bestätigt auch Warburg: „Gerade wegen des ,Booms‘ stiegen die Schiffsbetriebskosten, insbesondere für die Seeleute an Bord und das von der Schiffsgesellschaft in einer Zeitcharter auf eigene Kosten zu tragende Schmieröl, und zwar stärker als im Emissionsprospekt geplant war.“

Eine paradoxe Situation für die Anleger. Sie sind Verlierer in Zeiten des Booms auf den Weltmeeren. Doch wo es Verlierer gibt, gibt es auch immer Gewinner: Und zu denen gehört auch Warburg. Anwalt Rosowski spricht von „erheblichen offenbarungspflichtigen Sondervorteilen, die im Prospekt verschleiert wurden.“ Das Beziehungsgeflecht der einzelnen Gesellschaften sei so kompliziert, dass es selbst für einen Sach- und Fachkundige kaum erkennbar sei.

Irritierte Investoren

Von November 2003 bis November 2008 wurde der langjährige Zeitchartervertrag zwischen Doria Shipping und der Fondsgesellschaft geschlossen. Für eine Charter von 16.250 Dollar pro Tag. Die Doria Shipping ist eine Tochterfirma der Scorpio Ship Management, die mit der Jacob Tankschifffahrtsgesellschaft, an der wiederum die Atalanta aus dem Warburg Verbund beteiligt ist, ein Joint-Venture unterhält – die Jacob Scorpio Tanker Pool Ltd., registriert auf den Cayman Island.

Und in diesem Jacob Scorpio Pool fuhr die Margara in den ersten Jahren. Das will Anwalt Rosowski nun herausgefunden haben. „Warburg profitierte davon in ungeahnter Höhe“, sagt er. Denn die vereinbarte Charterrate habe mit den 16.250 Dollar pro Tag weit unter den Marktdurchschnitt gelegen. Von Juli 2000 bis Juli 2007 hätten die durchschnittlichen Spotmarktraten nämlich bei 29.400 Dollar gelegen – eine Differenz von 13.150 Dollar pro Tag. Bei den veranschlagten 360 Einsatztagen machte das 4,7 Mio. Dollar. Pro Jahr. Geld, das den Anlegern vorenthalten wurde.

Bei der aktuellen Gesellschafterversammlung wurde auch das thematisiert. Anleger forderten, dass die nun geforderten und notwendigen 400.000 Euro Nachschuss aus dem Warburg Verbund kommen sollten, der schließlich über die Atalanta Beteiligungsgesellschaft am „Abschöpfen der Charterraten“ beteiligt gewesen sei. Eine zufriedenstellende Antwort habe es nicht gegeben, so einer der Anwesenden.

Warburg wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe. Die Behauptungen seien schlichtweg „falsch“. Richtig sei vielmehr, dass die Doria Shipping die Erträge erhalten habe. Aber: Gesellschaften der Jacob-Gruppe oder aus dem Warburg-Verbund waren und sind nicht an der Doria Shipping oder deren Muttergesellschaft beteiligt. „Der Jacob-Scorpio Tanker Pool erhielt für sein Tätigkeit allein eine marktübliche und angemessene Vergütung“, so Warburg in einer Stellungnahme.

Ein weiteres Ärgernis für die Anleger: Die Margara ist reparaturanfällig. Intern heißt es bei Warburg, das Schiff sei „technisch schwierig“. Offiziell räumt die Bank ein, dass bislang zu den eingeplanten Reparaturtagen weitere 70 hinzugekommen seien. Nachdem mehrere Ausschüttungen ausgeblieben waren, gärte es unter den Investoren. Hatte Warburg sich etwa ein Problemschiff andrehen lassen? Oder waren die Mängel der Margara sogar bekannt? Denn Verkäufer des Schiffes war die Doria Shipping Company, jene Reederei mit Sitz auf Malta, die das Schiff anschließend über einen Zeitchartervertrag für weitere fünf Jahre an sich gebunden hatte – ohne aber das Risiko weiterer Ausfälle zu tragen.

Die verärgerten Anleger begannen, Nachfragen zu stellen. Freundlicherweise wurden sie von Warburg zu einer Donaukreuzfahrt eingeladen. Von Passau ging es nach Wien.

Einer, der dabei war, spricht von einem Ablenkungsmanöver. „Wir wurden systematisch mit Positivnachrichten betäubt.“ Selbst der Beirat der Schifffahrtsgesellschaft „Margara“, der eigentlich die Interessen der Investoren vertreten soll, beschwichtigte damals: Alles wird gut.

Da im Regelfall die Investoren wenig Interesse haben, sich Arbeit mit ihrer Geldanlage aufzuhalsen, überlassen sie die Beiratsposten oft Kapitalanlagevermittlern, die den Fonds vertrieben haben und selbst mit einer kleinen Summe eingestiegen sind.

„Für die Bank gibt es kein Risiko“

Experte Dobert kennt das Prinzip auch von anderen Schiffsfonds. Das sei üblich in der Branche. Einer von meistens drei Beiräten sei ohnehin vom Emissionshaus bestellt. Die anderen sind durch ihre frühere Vermittlertätigkeit meist enge Geschäftspartner der Häuser. Durch die vielen Deals und hohen Provisionen besteht bei ihnen oft ein Abhängigkeitsverhältnis. „Kritische, unabhängige, dazu noch mutige Stimmen, die das Anlegerinteresse verfolgen, finden sich nur selten“, sagt Dobert: „Wer wirklich mal zu sehr aufmuckt, wird gerne kaltgestellt.“ Hinzu käme, dass Beiräte aus dem Anlegerkreis meist Laien seien, die den Profis des Finanz- und Reedereigeschäfts mangels Fachwissen nicht gewachsen sind.Für die Zukunft der ehemaligen Margara und die der Investoren sieht Dobert schwarz. Auch Warburg bringt wenig Aufmunterndes vor: „Die Erträge liegen seit dem Fortführungskonzept unter dessen Einnahmenprognosen, sodass die Lage angespannt ist.“ Will heißen: Auch die 3 Mio. Euro, die 2011 von den Anlegern nachgeschossen wurden, sind weg. Trotzdem versucht Warburg, Mut zu machen: „Wir führen derzeit Bankengespräche zur Entlastung der Liquiditätssituation.“

Und wenn die Margara in Kürze Insolvenz anmelden müsste, hätte Warburg dann insgesamt Verlust oder Gewinn gemacht? Die Antwort stockt und bleibt allgemein: „Bei einer Insolvenz wäre die Situation der Gläubiger in erster Linie von dem Veräußerungserlös des Schiffes abhängig. Die Warburg Bank ist für ihren Kontokorrentkredit zu einem nennenswerten Teil nicht erstrangig dinglich besichert und würde erst nach den schiffshypothekenfinanzierenden Banken Zahlungen auf diese Forderungen erhalten.“ Wie hoch der „nennenswerte Teil“ ist und wie viel Geld Warburg an der Margara bereits verdient hat, bleibt unbeantwortet.

Für Experte Dobert steht in diesem Fall fest: Wenn der Fonds einmal geschlossen ist, dann verdient die Bank nur noch. „Für die Bank gibt es kein Risiko.“

Am Ende ist es wie im Kasino. Die Bank gewinnt immer.

Bei dem Text handelt es sich um eine aktualisierte Fassung einer Geschichte aus Capital 09/2013.

Mehr von Jens Brambusch: MPC droht Klagewelle