Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen

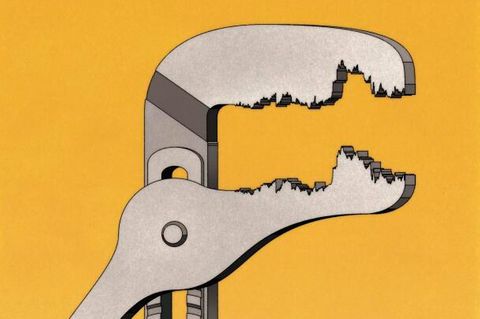

Deutschlands größte Direktbanken haben am Freitag in der Deutschen Börse in Frankfurt eine gemeinsame „Aktion pro Aktie“ gestartet: Mit Maßnahmen wie gezielter Öffentlichkeitsarbeit, der Veröffentlichung von Studien und einem „Tag der Aktie“ am 16. März, an dem Kunden Aktien komplett gebührenfrei kaufen können, wollen sie mit Vorurteilen über Aktien aufräumen und den Besitz von Dividendenpapieren popularisieren.

Die Aktion ist begrüßenswert, sie hat mit zusammen rund 13 Millionen Kunden der beteiligten Direktbanken ING-Diba, Consors, Comdirect und DAB-Bank auch Potenzial, wenngleich sie nach einer glatten Kursverdopplung des Dax binnen gut drei Jahren womöglich ein wenig spät dran ist.

Denn dass die Deutschen kein Volk der Aktionäre sind, ist zwar hinlänglich bekannt: Nur jeder neunte ist direkt oder indirekt Aktienbesitzer. Ohne fundamentale Veränderungen in der Wahrnehmung der Aktie als Anlageform – die fast jeder zweite laut einer Studie der Initiative als „reines Spekulationsobjekt sieht“ - wird diese Zahl künftig jedoch weiter sinken. Das zeigt ein Blick in die Struktur der Aktionäre in Deutschland: Der typische Aktionär ist über 40 Jahre (knapp die Hälfte sogar über 50) und hat ein hohes Nettohaushaltseinkommen. Von den Menschen in Haushalten mit einem Einkommen zwischen 3000 und 4000 Euro ist jeder fünfte Aktionär, von jenen mit mehr als 4000 Euro gar fast jeder vierte.

Jüngere haben kein Interesse an Aktien

Nun liegt es auf der Hand, dass jüngere Menschen entweder wenig Geld für die Aktienanlage haben oder ihre Prioritäten anders liegen. Es sieht demografisch dennoch schlecht aus für den Aktienbesitz, denn den größten Ansehensverlust hat die Aktienanlage in der abgelaufenen Dekade bei jüngeren Menschen erlitten, wie das Deutsche Aktieninstitut im vergangenen Jahr ermittelte: Bei den Menschen zwischen 20 und 29 haben nur noch neun Prozent Interesse an einer Aktienanlage. Anfang der Nuller Jahre waren es noch gut 17 Prozent. Bei den Menschen in den Dreißigern hat sich die Quote der Aktieninteressierten ebenfalls annähernd halbiert von 28 auf knapp 15 Prozent, während sie bei den über 60-jährigen trotz der Börsenturbulenzen annähernd gleich geblieben ist.

Dass gerade Vermögende über einen hohen, Gering- und Durchschnittsverdiener aber geringen Aktienbesitz verfügen, zementiert schon lange die Ungleichgewichte in der Vermögensverteilung in Deutschland, über die so viele zu Recht jammern. In der Ära der Nahe-Null-Zinsen verschärft es sie sogar noch.

Zudem läuft gerade jüngeren Deutschen schlicht die Zeit davon, mit einer zusätzlichen Vorsorge zu beginnen. Binnen der nächsten 15 Jahre wird sich unter heutigen Voraussetzungen entweder das gesetzliche Rentenniveau halbieren oder die Rentenbeiträge verdoppeln. Dabei wären es gerade jüngere Anleger unter 40, denen ausreichend lange Anlagezeiträume zur Verfügung stehen, um zwischenzeitliche Börsenstürme auszusitzen. Die niedrigen Zinsen senden jedoch das Signal aus, dass es sich heute noch weniger als früher lohnt, überhaupt zusätzlich für das Alter vorzusorgen.

Zinsprovision als Ertragsquelle bricht weg

Der „Aktion pro Aktie“ ist daher zu wünschen, dass die Beteiligten mehr Durchhaltevermögen haben als etwa die Initiatoren des „Weltfondstags“, der vor drei Jahren mit viel Pomp vorgestellt wurde und inzwischen völlig versandet ist. Auch einzelne Initiativen von Fondsgesellschaften wie etwa dem „Versparometer“ entpuppten sich als mit viel PR-Pomp gesprungene Tiger, die als Bettvorleger landeten und nunmehr verschämt aus dem Internet genommen wurden.

Allerdings muss sich jeder auch vergegenwärtigen, dass die Initiativen der Banken und Finanzdienstleister für rentablere Anlageformen auch keine uneigennützigen Maßnahmen im Dienste der Gesellschaft sind. Den Instituten bricht derzeit eine wichtige Ertragsquelle der vergangenen Jahrzehnte zusammen: Die Zinsprovision.

Lange Zeit war es ein erträgliches und beinahe risikofreies Geschäft, das Sparguthaben der Kunden mickrig zu verzinsen und bei der Notenbank oder in Staatsanleihen anzulegen und die Differenz zu kassieren. Inzwischen sind die Sparzinsen zwar nahe Null – aber die Renditen von deutschen Staatsanleihen ebenfalls, und die Europäische Zentralbank verlangt Strafzinsen für Einlagen. Die nahende Geldflut von mehr als einer Billion Euro Zentralbankgeld durch die EZB wird dieses Problem noch verschärfen, sie macht Guthaben zu heißen Kartoffeln.

Späte Einsicht

Um wenigstens die eigenen Kosten zu verdienen und möglichst einen kleinen Gewinn zu machen, müssen Banken von der kleinen örtlichen Sparkasse bis hin zu großen Direktbank also andere Ertragsquellen finden. Es liegt auf der Hand, dass das Provisionsgeschäft mit Wertpapieren aller Art daher künftig eine wichtigere Rolle einnehmen wird, wenn es um Geldanlage geht. Das werden Kunden schon bald spüren - in Briefen, Ansprachen durch ihre Berater – und eben Initiativen. Schade, dass vielen Instituten diese Idee erst bei 10.800 Dax-Punkten kommt, nachdem in den vergangenen Jahren meist der Regulierung die Schuld zugewiesen wurde: Man könne Anlegern aufgrund von Haftungsfragen und der Protokollpflicht eben kaum noch rentable Anlageformen empfehlen, weil sich Aufwand, Risiko und Ertrag nicht rechneten, so die Banken und Lobbyisten.

Einen Freischuss haben die Banken in der Popularisierung der Aktienanlage indes im Jahr 2015 nicht mehr. Denn wenn schon die Zahl der Aktionäre trotz eines seit nunmehr sechs Jahre laufenden Bullenmarkts kaum steigt, lässt sich erahnen, was mit der Aktienkultur passiert, sollten die Kapitalmärkte noch einem in ähnlicher Magnitude erschüttert werden wie in den Jahren 2000-2003 oder 2008/2009.