Zu den großen Widersprüchen in der Finanzwelt gehört die Tatsache, dass jedes Auf und Ab an der Börse täglich penibel analysiert wird – die wirklich großen Umbrüche an den Märkten spielen sich jedoch nur vor kleinem Publikum ab. Sie passieren langsam und im Verborgenen, beobachtet nur von Experten, die dafür aber schon kleinste Verschiebungen zu deuten wissen.

So verhält es sich in diesen Wochen mit den USA.

Während es die Aktien im Dow Jones und S&P 500 fast jeden Tag irgendwie in die Nachrichten schaffen, ist der Anleihemarkt für die meisten Menschen ein großer blinder Fleck: Kurse, Zinsen, Renditen – das Geschäft mit den Schulden von Staaten und Unternehmen ist kompliziert. Aber Anleihen bilden das Rückgrat der Weltwirtschaft, sie sind mit Abstand die wichtigste Anlageklasse der Welt. Der globale Markt für Anleihen von Staaten und Unternehmen ist beinahe 150 Billionen Dollar groß, damit weit größer als alle Aktienmärkte zusammen – und die USA sind darin mit einem Anteil von fast 40 Prozent der größte Brocken. Auf fast 31 Billionen US-Dollar summieren sich inzwischen allein die amerikanischen Staatsschulden. Und wenn es nach Donald Trump und seinen Republikanern geht, kommen dazu demnächst noch einige Billionen dazu.

In diesem Markt, und nicht an den Aktienmärkten, spielt sich seit mehr als sechs Wochen das eigentliche Drama um die Stellung der USA in der Weltwirtschaft ab. In dieser Woche übersprang die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen die Grenze von 5 Prozent, zehnjährige Staatsanleihen erreichten die Schwelle von 4,6 Prozent. Ende März hatte die Rendite der zehnjährigen Anleihen noch unter 4 Prozent betragen.

Trumps Politik treibt die Renditen nach oben

Kleinere Bewegungen sind normal am Anleihemarkt, aber solche Anstiege sind außergewöhnlich – selbst dann, wenn es sich um Nachkommastellen handelt. Ein Renditeanstieg um wenige zehntel Prozentpunkte über wenige Wochen bedeutet, dass irgendwer derzeit große Mengen an US-Anleihen verkauft.

Jüngste Anlässe für den Kursrutsch waren zum einen die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody’s, zum anderen das knappe Votum des US-Repräsentantenhauses für Trumps „big and beautiful bill“, ein Paket aus Steuerentlastungen, Einsparungen und gewaltigen Mehrausgaben. Experten schätzen, dass das Paket dem Schuldenberg der USA in den kommenden Jahren weitere 4 Billionen Dollar hinzufügen dürfte. Auch Trumps neueste Wende im Zollkrieg, mit der er ab dem 1. Juni einen Zoll von 50 Prozent auf alle Produkte aus der EU erheben will, schickte die Kurse am Freitag weiter gen Süden und trieb die Rendite noch weiter in die Höhe.

Und damit kommen wir zu einem zweiten Widerspruch in der Wirtschaftswelt: Während die meisten CEOs gegenüber US-Präsident Donald Trump so gut wie nie offen Kritik äußern, so fällt das Urteil der Märkte im Schutze der Anonymität doch eindeutig aus: Was nicht überzeugt, wird verkauft. Trump ist drauf und dran, den Ruf der USA zu ruinieren.

Über den Tag, an dem das Vertrauen kippte, können sich Wirtschaftshistoriker noch lange streiten, doch spätestens seit Anfang April ist an den Finanzmärkten etwas ins Rutschen gekommen. Über mehrere Wochen sind in diesem Frühjahr die Kurse von US-Aktien, -Anleihen und vom Dollar parallel gefallen. Das ist deshalb ungewöhnlich, weil normalerweise die Wertentwicklung von Aktien und Anleihen gegenläufig ist – steigen die einen, fallen die anderen. Und normalerweise sollte wenigstens der Dollar an Wert gewinnen, wenn die Renditen auf US-Anleihen steigen, auch das war diesmal nicht der Fall. Alles gleichzeitig im Abwärtsmodus, das deutet auf eine echte Kapitalflucht aus den USA hin. Ein größeres Misstrauensvotum gibt es in der Finanzwelt nicht.

Wir haben dieser Entwicklung die Titelgeschichte in der neuen Ausgabe von Capital gewidmet, die Sie an diesem Wochenende entweder bei sich zu Hause im Briefkasten finden oder in Ihrer Nähe am Kiosk. Denn was sich da auf der ersten Stelle nach dem Komma ankündigt, hat doch das Potenzial zu einem Epochenbruch: Die USA als sicherer Hafen für Investitionen, diese Kombination aus der stärksten und dynamischsten Volkswirtschaft der Welt, der globalen Reservewährung und einer Notenbank, die zur Not mit unbegrenzten Mitteln einschreiten kann, diese heilige Trias der Weltwirtschaft ist mindestens mal in großer Gefahr – wahrscheinlich sogar schon nachhaltig beschädigt.

Das Misstrauen am Anleihe- und Devisenmarkt ist groß

Die Zahlen sprechen für sich: Seit dem Amtsantritt von Trump ist der S&P 500 in Dollar gerechnet bestenfalls auf der Stelle getreten, bereinigt um den Wechselkurs hat er sogar sechs Prozent an Wert verloren. Der deutsche Leitindex Dax hat im selben Zeitraum gut 20 Prozent an Wert gewonnen, der Euro Stoxx 50 etwa 14 Prozent. Gegenüber dem Euro hat der Dollar etwa zehn Prozent an Wert verloren.

Zwar hatten sich die Aktienkurse in den USA nach dem heftigen Einbruch Mitte April bis Freitagmittag etwas erholt, weil Trump die meisten Zölle wieder ausgesetzt und aufgeweicht hatte. Doch erstens ist das, wie man sieht, alles nur vorübergehend und man muss davon ausgehen, dass dieser Präsident jederzeit wieder anders abbiegen kann. Und zweitens haben sich nur die Aktienkurse erholt, am Anleihe- und Devisenmarkt ist das Misstrauen nach wie vor groß. Und zwar zu Recht: Die Drohung mit Zöllen gilt und wird Investitionsentscheidungen in Unternehmen weiter lähmen; die Haushaltslage in den USA wird sich eher noch zuspitzen; und Trump ramponiert weiter die Reputation seines Landes – ganz aktuell etwa durch seine Entscheidung, der Elite-Hochschule Harvard das Recht zu entziehen, ausländische Studenten auszubilden.

Der frühere Capital-Herausgeber Andreas Petzold hat dies diese Woche auf dem Kurznachrichtendienst X so zusammengefasst: „Mir-doch-egal-Präsident Trump hat die USA in eine Bananenrepublik verwandelt, in der Götzenanbetung Prio eins hat. Rechtsstaatlichkeit ist jetzt, wenn Trump recht hat.“ Dem ist wenig hinzuzufügen – allenfalls der Hinweis auf die Märkte, die über dieses Gebaren ein hartes Urteil fällen.

Sicher fragen Sie sich nun, was das für Sie persönlich bedeutet – für die wirtschaftlichen Aussichten hierzulande, für Jobs und Wachstum, und für Ihre Geldanlage. Auch darauf gehen wir in der neuen Ausgabe von Capital ausführlich ein. Natürlich bleiben viele US-Unternehmen weiter an der Speerspitze der technischen Entwicklung und werden ihre Dominanz in einzelnen Märkten behalten. Das gilt für die großen Tech-Konzerne ebenso wie für einzelne Industrie- und Handelsikonen. Es geht also nicht um einen völligen Rückzug aus US-Aktien, sondern eher um einen neuen Akzent und eine Ergänzung im Depot: Wenn die USA an Dynamik und Innovationskraft einbüßen, werden andere Regionen relativ attraktiver, selbst wenn auch sie mit Problemen zu kämpfen haben. Das gilt allen voran für Europa und auch für Deutschland – die Märkte haben das erkannt und nehmen diese Aussicht bereits vorweg.

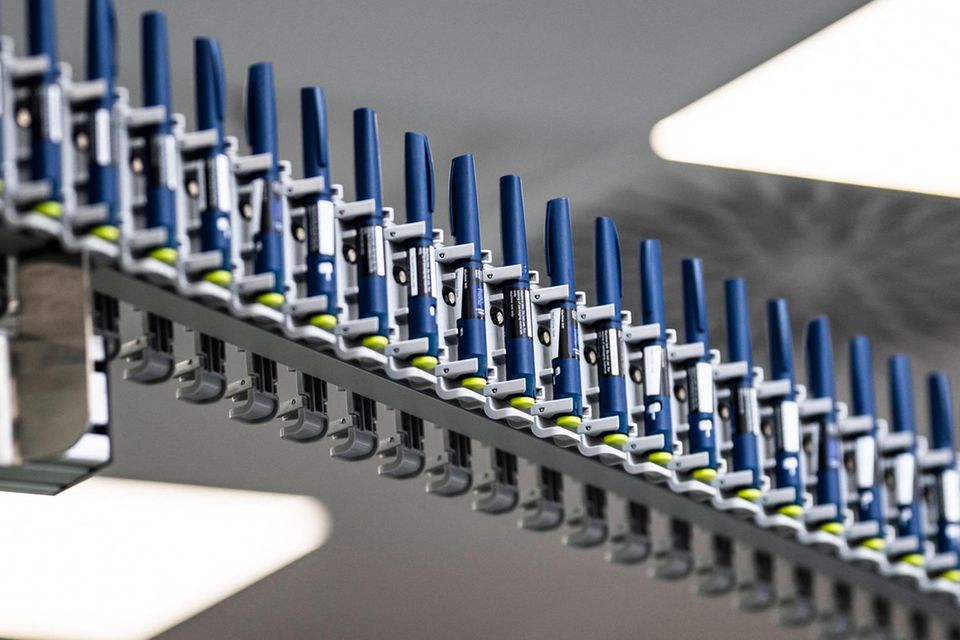

Und auch wirtschaftlich spricht einiges dafür, dass es nach inzwischen drei Jahren Krise, Stagnation und Rezession in Europa und in Deutschland eher wieder aufwärts gehen wird. Das erfreuliche Wachstum aus dem ersten Quartal, das just heute bekannt wurde, darf man nicht zu hoch bewerten. Wichtiger sind da die Stimmungsindikatoren, die nach vorne weisen, oder Aussagen wie die von Andreas Busacker, Finanzvorstand von Schmitz Cargobull, Europas Marktführer für LKW-Anhänger. In Erwartung eines Aufschwungs weite sein Unternehmen die Produktion bereits aus, sagte Busacker im Gespräch mit Capital: „Wir bauen zehn bis zwölf, auch mal 20 Trailer mehr pro Tag zur Verkürzung der Lieferzeiten und um jederzeit schnell lieferfähig zu sein.“

Die wachsende Entfremdung zwischen den USA und dem Rest der Welt ist für niemanden gut. Aber im Moment ist das die Entwicklung, die diese Welt unter Trump nimmt. In Deutschland und Europa können wir uns nur darauf einstellen und neu einrichten – genau diese Neusortierung hat begonnen.