Pegasus-Spähverdacht, Homosexuellengesetz, Gleichschaltung von Medien. Allein die Fehlentwicklungen im EU-Staat Ungarn wiegen schwer. Doch überall in der EU wird der Rechtsstaat stellenweise ausgehöhlt – mehr oder weniger stark und oft unsichtbar.

Zunehmend steht die EU unter Druck, die europäischen Werte, die Grundrechte und die finanziellen Interessen der Union zu verteidigen. Nach den Worten von Justizkommissar Didier Reynders heißt das auch, die Grundlagen des gemeinsamen Marktes zu stärken. „Wir müssen sicherstellen, dass Investoren, wenn sie in den anderen Mitgliedsstaaten investieren wollen, vom gleichen Rechtssystem geschützt werden.“

Die EU-Kommission setzt dabei auf Rügen und Sanktionen – letztmöglich sollen inzwischen auch Gelder aus dem EU-Haushalt zurückgehalten oder gesperrt werden. Aber das ist ein hartes Ringen mit den Mitgliedern bis in die letzte Instanz. So ist beim Europäischen Gerichtshof eine Klage von Ungarn und Polen gegen ein neues Brüsseler Strafverfahren, den so genannten Rechtsstaatsmechanismus, anhängig. Zum Tadeln – nach dem Motto „name and shame“ – legt die EU-Kommission jährlich eine Art Rechtsstaats-TÜV vor, eine Bestandsaufnahme von guten und schlechten Entwicklungen.

Härtere Maßnahmen bei Verstößen gefordert

Auch in dem aktuellen zweiten „Bericht über die Rechtsstaatlichkeit“ prüft Brüssel wieder die Unabhängigkeit der Justiz, Medienfreiheit und die Bekämpfung von Korruption – mit einem Seitenblick auf die Rechtmäßigkeit von Einschränkungen in der Pandemie. Weil daraus nur „Konsultationen“ mit den Mitgliedstaaten folgen, bezweifeln Kritiker, dass so ein stumpfes Schwert überhaupt etwas nutzt.

Das Europaparlament etwa droht der Kommission mit einer Klage wegen Untätigkeit gegen Rechtsstaatssünder. Oppositionelle von Regierungen mit autoritären Zügen und Opfer von Diskriminierungen begrüßen dagegen die Dokumentation als willkommene Referenz.

Warschau und Budapest stehen wie im Vorjahr auch 2021 am stärksten in der Kritik. Die Regierungen stellen weiter die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit in Frage, so die Rüge, und unternehmen nicht genug gegen Korruption. Auch aktuelle Probleme, wie die Diskriminierung von Minderheiten fallen auf, etwa durch das neue ungarische Homosexuellen-Gesetz oder die LGBT-freien Zonen in Polen. Allerdings sind die beiden EU-Mitglieder nicht die einzigen, die in dem Bericht gerügt werden.

Diese EU-Länder erhalten schlechte Noten beim Rechtstaats-TÜV

Europa-TÜV der Rechtsstaatlichkeit

Die ungarische Regierung von Viktor Orbán – hier auf einem Plakat während eines Anti-Regierungsprotests 2017 als Clown dargestellt – versucht, kritische Stimmen im Land einzuschüchtern, zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen. Restriktive Gesetze behindern und kriminalisieren Nichtregierungsorganisationen. Die Pressefreiheit ist eingeschränkt: „Entscheidungen des Medienrats haben zur Folge, dass einer der letzten unabhängigen Rundfunksender Ungarns verstummt“, so die EU-Kommission. Ein vernichtender Schlag gegen die Medienvielfalt. Gleichzeitig wird das persönliche Umfeld von Orbán unvorstellbar reich, monieren europäische Grünen-Abgeordnete. „Unabhängige Kontrollmechanismen zur Aufdeckung von Korruption bleiben unzureichend“, so das Fazit der Kommission.

Demonstranten wie hier am internationalen Frauentag in Warschau müssen mit willkürlichen Festnahmen und Anklagen rechnen. Die Anfälligkeit der Staatsanwaltschaft für eine politische Einflussnahme nimmt zu. „Ernste Besorgnis„“ äußert Brüssel darüber, dass Polens Regierung richterliche Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) weiterhin nicht umsetzt, unter anderem die Aussetzung einer umstrittenen Disziplinarkammer für polnische Richter. Auch Bedenken hinsichtlich „der Unabhängigkeit und Legitimität des Verfassungsgerichts sind noch immer nicht ausgeräumt“. Außerdem sei die geplante Übernahme eines großen Pressekonzerns durch ein staatliches Ölunternehmen eine „potenzielle Bedrohung für den Pluralismus auf dem Medienmarkt.“

Bei der wöchentlichen Freitagsdemo gegen die Regierung werden Sloweniens Regierungschef Janez Jansa die Nähe zu seinem autoritären ungarischen Amtskollegen und eine „schleichende Orbanisierung“ vorgeworfen. In dem Land, das seit Juli die rotierende EU-Ratspräsidentschaft hält, erregen Angriffe der nationalkonservativen Regierungspartei SDS auf die Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und die Medien Besorgnis. Zwar seien nach einem Urteil der Verfassungsrichter Gefahren für die Unabhängigkeit von Richtern eingehegt worden, doch verliefen Verfahren gegen Wirtschafts- und Finanzkriminalität unerklärlich zäh, ebenso wie die Benennung neuer Staatsanwälte. Die Lage der freien Medien verschlechtere sich ebenfalls.

In Bukarest wurde der oberste Sozialdemokrat, Liviu Dragnea, für Korruption mit dreieinhalb Jahren Gefängnis bestraft, focht das Urteil aber vor dem Berufungsgericht an. Laut EU-Kommission haben sich Untersuchungen und die Ahndung von hochrangiger Veruntreuung in ihrer Wirksamkeit verbessert, aber neuerliche Änderungen des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung seien für einen wirklich effizienten Rechtsrahmen unabdingbar. Gegen Rumänien läuft bereits ein älteres Kontrollverfahren mit Auflagen für eine Justizreform und Korruptionsbekämpfung. Brüssel bemängelt, dass Entscheidungen des Verfassungsgerichts unzureichend umgesetzt werden und auch der Vorrang von EU-Recht in Frage gestellt wird.

Bei Protesten gegen die Regierung, wie hier in Sofia im September 2020, wird nicht nur der Rücktritt von Premier Bojko Borissow gefordert. Tausende Demonstranten rufen auch lautstark nach Hilfe aus Brüssel. Vor allem junge Menschen fordern, die Zahlungen von EU-Hilfen an die Regierung und eine korrupte Elite einzustellen. Der Abbau von Rechtsstaat und Demokratie bereitet der EU tiefe Sorge. Trotz erhöhter Ermittlungen und zusätzlichen Mitteln bei der Bekämpfung hochrangiger Korruptionsfälle blieben Fortschritte und abschreckende Urteile gegen Täter aus, beschwert sie sich. Auch versuche die Regierung, ihren politischen Einfluss auf die Medien auszudehnen.

Brüssel wirft der Regierung von Andrej Babis fehlenden Ehrgeiz bei der vorbeugenden Gesetzgebung und zunehmenden politischen Druck auf Medien vor. „Was die Korruption auf hoher Ebene betrifft, so wurden bei Untersuchungen und Prüfungen der Verwendung von EU-Mitteln auf nationaler und europäischer Ebene kürzlich Beweise für Interessenkonflikte auf der obersten Führungsebene gefunden“, so der Bericht. Eine EU-Prüfung hat ergeben, dass Strukturfondsmittel zu Unrecht an Unternehmen der Agrofert-Gruppe vergeben wurden, deren wirtschaftlicher Eigentümer der Premierminister ist. Der Fall geht an die Europäische Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus haben nationale Ermittler in einem verwandten Fall von EU-Subventionsbetrug eine Anklage empfohlen. Auch aus der Bevölkerung gibt es kritische Stimmen über die Politik der eigene Regierung. Die Anti-Korruptions-Kämpfer Eva Vorlickova und Karel Janecek wurden für ihren Einsatz im Mai 2021 gewürdigt (s.Bild).

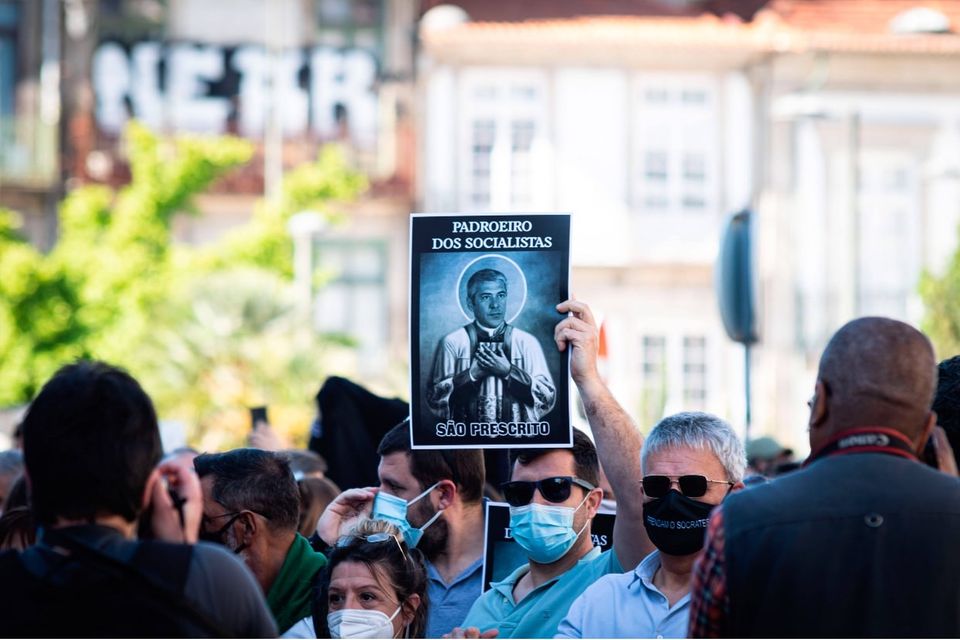

Einwohner von Porto reagieren mit Unmut darauf, dass ihr ehemaliger Premier Jose Socrates in einem prominenten Korruptionsprozess von fast allen Vorwürfen freigesprochen wurde. Aus Brüsseler Sicht entspricht das portugiesische Justizsystem nicht den EU-Standards der Rechtsstaatlichkeit. Auch eine Anti-Korruptionsstrategie harrt im Parlament noch der Dinge. Möglicherweise hat die Regierung auch mit der Pegasus-Software ausgespäht, was angesichts der EU-Kritik nicht überraschen würde: „Es gab Fälle von Bedrohungen und Einschränkungen der beruflichen Tätigkeit von Journalisten, einschließlich eines Falles von polizeilicher Überwachung mit dem Ziel, die Quellen von Journalisten zu identifizieren.“ Die Generalstaatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, die vom Hohen Rat der Staatsanwaltschaft zu prüfen sei.

Das Britische Königreich war nach seiner Entscheidung zum Ausstieg aus der EU bereits im ersten Bericht über die Rechtsstaatlichkeit von 2020 nicht bewertet. Brexit hin oder her: Menschen gehen dennoch auf die Straße, um gegen vermeintliches Unrecht zu protestieren. Im Juni klagten Demonstranten vor dem Parlament von Westminster mangelnde Medienvielfalt und interessensgeleitete Berichterstattung an. Mit Figuren aus Pappmasche – unter anderem von Medienmogul Rupert Murdoch – zogen Menschen zu Murdochs News UK-Zentrale. Organisiert war der Marsch von der Kampagne Extinction Rebellion. Ihr Vorwurf: korrupte sowie unrichtige und unzureichende Berichterstattung über die Klima- und Umweltkrise in mehreren britischen Tageszeitungen in der Hand von Milliardären.

Vergangenen November gingen Zehntausende in Frankreich auf die Straße, um gegen das neue Gesetz zur "globalen Sicherheit" zu protestieren. Es regelt die Zusammenarbeit zwischen nationaler und kommunaler Polizei und Gendarmerie sowie privaten Sicherheitsdiensten, enthielt jedoch ein Verbot, Polizisten im Einsatz zu filmen und dies in sozialen Medien zu verbreiten. Die meisten französischen Nachrichtenredaktionen verurteilten dies als Angriff auf die Pressefreiheit. Die Passage wurde geändert, aber die EU-Kommission äußert Sorge über „die Wirkung der Gesetzgebung zur öffentlichen Sicherheit auf die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Blick auf Meinungs- und Informationsfreiheit und dem Recht zu demonstrieren“.

Seit Anfang Juli muss sich der über das Ibiza-Video zu Fall gekommene Ex-FPÖ-Obmann und Ex-Vizekanzler Strache wegen Bestechlichkeit am Wiener Landesgericht verantworten. Prozessgegenstand ist ein vermuteter Gesetzeskauf. Das im Ländervergleich teils sehr negative EU-Zeugnis kritisiert dazu, dass Staatsanwälte, die nach den jüngsten politischen Skandalen gegen politische Korruption auf höchster Ebene ermitteln, einem negativen Narrativ von Politikern ausgesetzt sind. Auch hohe staatliche Werbeausgaben werden angesprochen. Es gebe Bedenken und Zweifel hinsichtlich der Fairness, der Objektivität und Transparenz der Zuteilung, sowie möglicher politischer Einflussnahme und unzureichender Berücksichtigung des Medienpluralismus. Der EU-Bericht bemängelt zudem die unzureichende Kontrolle der Parteienfinanzierung.

Demonstranten warnen 2019 in Berlin vor Gefahren der digitalen Zensur für Grundrechte aus der Urheberrechtsreform am digitalen Binnenmarkt. Der deutsche Staatsminister für Europa, Michael Roth, hält den deutschen Rechtsstaat für stark aber verbesserungsfähig. Auch Brüssel sieht unser Justizsystem „weiter effizient“ funktionieren, kritisiert aber Lücken bei den Regeln zur Parteienfinanzierung und zu hohe Spendenobergrenzen. Justizkommissar Didier Reynders nennt zudem eine neue Gefahr für den Zusammenhalt der EU: nämlich, dass der Vorrang des Europarechts nicht nur von Polen oder Ungarn, sondern auch von Deutschland hinterfragt werde. Das sei nicht verhandelbar, und daher startete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen des EZB-Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2020.