An dem Tag, als Jörg Karenforts erstes Leben endet, fällt er vom Pferd. Karenfort, verheiratet, zwei Kinder, ist Mitte 40, Partner in einer Anwaltskanzlei und gerade dabei, aus einer kleinen Niederlassung in Berlin eine große zu machen. Über seinen Schreibtisch gehen wichtige Fälle, er vertritt etwa einen Gasversorger vor dem Europäischen Gerichtshof. Das ist die Flughöhe damals vor acht Jahren. Ein Leben aus Arbeit und Sport, sagt er heute. Es endet, als er sich beim Sturz die Schulter bricht.

Dabei ist die gebrochene Schulter nicht das Problem. Es ist die andere, die ihm Sorgen macht. „Die war es, die wehtat“, sagt er. Den Schmerz kannte er schon vorher, und als er den Ärzten davon berichtet, schickt man ihn weiter zu Spezialisten. Dann landet er beim Neurologen. „Das sind schon eine Menge Untersuchungen, die man da über sich ergehen lassen muss“, sagt er.

Jörg Karenfort ist ein Mensch, der sich gewählt ausdrückt, Formulierungen rutschen ihm nicht einfach so heraus. Heute sitzt er in seinem Büro in der Kanzlei Dentons in Berlin, die Fenster weisen hinaus auf den Gendarmenmarkt, und er sagt: „Dann war da die Diagnose: Parkinson.“ Er wartet einen Moment, bevor er weiterspricht. „Das muss man dann erst mal auf sich wirken lassen – wenn man auf einmal unheilbar krank ist.“

Karenfort hätte nie mit so etwas gerechnet – so wie keiner wirklich glaubt, ausgerechnet selbst von einer schlimmen Krankheit getroffen zu werden. Gerade, wenn man doch in der Mitte des Lebens steht, die Karriere läuft, die Energie für vieles reicht. Krebs oder Herzinfarkt? Kriegen immer nur die anderen.

Doch erwischen kann es am Ende jeden. Zum Beispiel Parkinson. Die degenerative Nervenkrankheit, die, einmal ausgebrochen, unaufhaltsam voranschreitet: mit dem Tremor genannten Zittern des Körpers, mit Bewegungs- und Sprachschwierigkeiten. Parkinson ist nicht tödlich, aber auch nicht heilbar. Rund 300 000 Menschen in Deutschland leiden daran, rund ein Prozent der 60-Jährigen und drei Prozent der 80-Jährigen. Aber eben auch deutlich jüngere. So wie Karenfort, so wie sein Freund Jens Greve: zwei Männer, die sich durch die Diagnose kennenlernen, die ihr Leben umkrempelt. Zwei, die einen Weg finden müssen weiterzumachen, auch wenn der Körper nicht weitermacht wie bisher. Sie haben Parkinson den Kampf angesagt – einen, in dem eine Stiftung eine entscheidende Rolle spielt, 1 Mrd. Euro und ein Tischtennisturnier.

Jens Greves altes Leben endet damit, dass der rechte Arm versagt. Anstatt beim Gehen zu schwingen, verkrampft er sich vor seinem Bauch. Greve ist damals Mitte 40, vier Kinder. Ein gelernter Jurist, der sich mit Erfolg dazu entschlossen hat, lieber Unternehmer zu sein. Ein Leben in hoher Taktung. „Ich hab schnell gedacht, schnell gesprochen, schnell gearbeitet“, sagt er, „ich hab alles schnell gemacht.“ Einen Großteil des Berufslebens hat er in der Logistikbranche verbracht und diverse Unternehmen mitgegründet, unter anderem einen Flughafendienstleister, einen Kurierdienst und einen Sortiermaschinenhersteller. Stets mit demselben Kreis von Leuten, Greve nennt sich einen Mann der Beziehungen. „Bei uns gibt es keine Soloalben“, sagt er, „nie.“

Auch er landet wegen seines Arms schließlich beim Neurologen. Und auch für ihn ist die Diagnose damals, 2013, eine Zäsur. Das Tückische an Parkinson sei, sagt Greve, dass die Krankheit einem nicht nur die Geschwindigkeit raube – sondern auch die Energie.

Bei einem wie ihm bleibt davon jedoch immer noch einiges übrig – und die steckt er nun in den Kampf gegen seine Krankheit. Zwei Jahre lang liest er alles, was es über Parkinson zu lesen gibt. „Ich habe noch mal studiert“, sagt er. Es lässt ihn mit zwei Erkenntnissen zurück. Erstens: Irgendwann wird Parkinson heilbar sein. Und zweitens: Auf dem Weg dahin will er einen Beitrag leisten. „Ich will den Parkinson mit meinen Mitstreitern besiegen“, sagt er.

Daten sammeln

Das Problem mit Parkinson: Es gibt zwar Medikamente, die helfen können – doch sie bekämpfen immer nur die Symptome, nicht die Krankheit selbst. Insgesamt aber sind mit Parkinson rund 70 Symptome verknüpft, auch Verdauungsprobleme, Wahnvorstellungen oder Depressionen. Viele hängen zusammen, doch wie genau, ist längst nicht erforscht, ähnlich wie die genauen Ursachen von Parkinson im Dunkeln liegen.

Sicher ist, dass die Gehirne der Betroffenen zu wenig Dopamin ausschütten. Sicher ist, dass dadurch die Kommunikation mit den Muskeln im Körper leidet. Doch um die Krankheit wirklich zu verstehen, ist noch viel Forschung nötig, und Greve ist überzeugt, dass ein entscheidender Schlüssel dabei leicht gewonnen werden kann: Daten. Darüber, wer an Parkinson erkrankt, wann und wie; welche Medikamente Patienten nehmen und wie sie darauf reagieren; wie sie sich ernähren und ob sie sich bewegen. Greve will das alles zusammentragen. Er entwickelt eine erste App. Wer mitmacht, muss sich durch 37 Fragen klicken, die den Gesundheitszustand ausloten. Das Problem ist nur – es will erst mal keiner mitmachen. „Viele Patienten neigen zur Bequemlichkeit“, sagt Greve. „Die meisten tun nur, was ihnen die Ärzte sagen.“

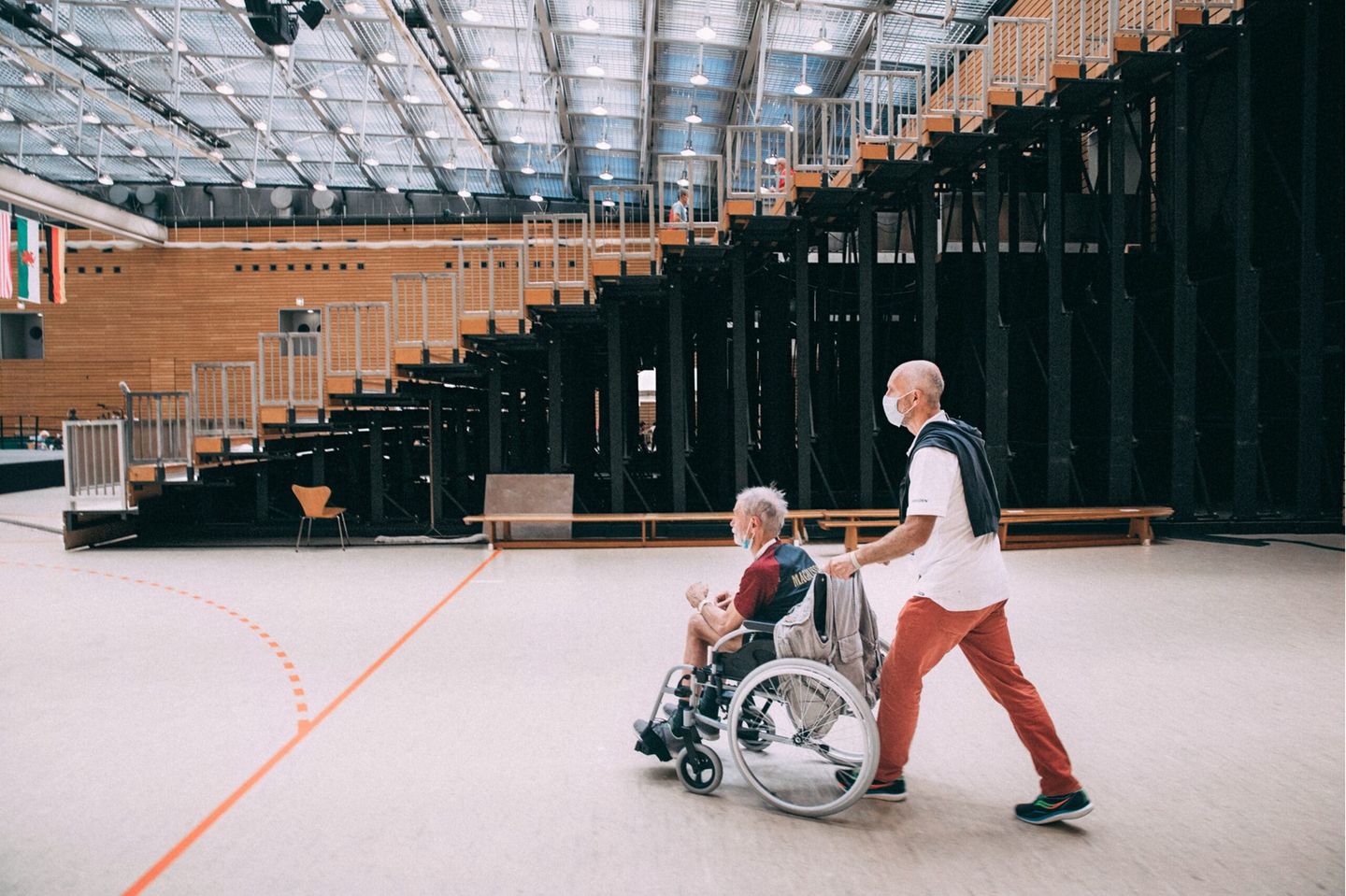

Es ist nun Ende September 2021. Vor einer Sporthalle nahe dem Berliner Olympiastadion steht Jens Greve in der Sonne, neben ihm sitzt Jörg Karenfort auf einer Bierbank und telefoniert. Beide tragen Sportkleidung, es ist die Tischtennis-WM der Parkinsonerkrankten, 130 Spieler aus 21 Ländern. Kaum hat Karenfort aufgelegt, klingelt sein Handy erneut. Sie sind beide gefragt hier, schließlich haben sie das Turnier mit organisiert. Sport sei mit das Wichtigste bei Parkinson, sind beide überzeugt, und Tischtennis eine der besten Disziplinen. Die Konzentration auf den kleinen Ball: eine perfekte Übung. „Wir machen hier etwas, das wir eigentlich nicht mehr gut können“, sagt Karenfort.

Greve und Karenfort haben sich auf einer Patientenkonferenz kennengelernt. Sie eint ihre Geschichte – zwei Macher, die plötzlich nicht mehr machen konnten wie gewohnt – und der Wille, sich trotz Parkinson nicht hängen zu lassen. Längst sind sie gut befreundet, und längst ist die Daten-App ein gemeinsames Projekt. Gerade arbeiten sie an einer zweiten Version, und hier können sie die Leute überzeugen, sie zu nutzen. Wo sonst hat man so viele Betroffene auf einem Fleck – und motivierte noch dazu?

Das Turnier haben sie mit der Parkinson-Stiftung organisiert, die sie vor einer Weile gemeinsam mit anderen gegründet haben: Yuvedo. Der Name steht für Du, Ich und Machen. Die Arbeit an ihrer App ist nur ein Teil des Ganzen. Der zweite: Lobbyarbeit. Zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen haben sie ein Programm aufgelegt, das sie Neuro 4.0 nennen, es geht darum, die Bewegung der Erkrankten zu fördern, die Diskriminierung und Stigmatisierung zu verhindern. „Wir wollen die Leute im Leben halten und ihnen Zuversicht geben“, sagt Karenfort. Er selbst ist ein gutes Beispiel dafür.

Wie jeder, den Parkinson erwischt, musste sich auch Karenfort entscheiden, wie er damit umgeht. Viele Betroffene verlieren ihren Job. Sie haben Angst, über ihre Krankheit zu sprechen. Der Tremor macht schon die Suche nach Kleingeld an der Supermarktkasse für viele zum Horror. Wie soll man da noch Mandanten vor Gericht vertreten? Karenfort aber hat seinen Job behalten. Er sagt, er habe Glück: bisher nur schwache Symptome, ein milder Verlauf, und er hat sich entschieden, offen mit der Krankheit umzugehen. „Man darf sich nicht verstecken.“ Termine vor Gericht nimmt er weiter wahr, er sagt Richtern und Gegenseite einfach zu Verhandlungsbeginn, was los ist. Er könne sich ja auch nicht immer auf die Toilette verkriechen und warten, bis die Medikamente das Zittern lindern.

Überhaupt, die Medikamente. Ihnen gilt das dritte Ziel der Stiftung. „Jetzt hier geht es allen gut“, sagt Karenfort am Rande des Tischtennisturniers. „Aber nur, weil alle gedopt sind.“ Lässt abends die Wirkung der Medikamente nach und die Tageshöchstdosis ist überschritten, „kriechen viele im wahrsten Sinne des Wortes auf allen vieren“.

Die Symptome von Parkinson lassen sich mit Medikamenten unterdrücken, aber nur zeitweise, und der Preis ist hoch. Sogenannte Dopaminagonisten etwa simulieren Dopamin im Gehirn. Doch zu lange eingenommen, können sie die Impulskontrolle hemmen. Die Folgen können Spiel-, Sex- oder Kaufsucht sein. „Es gibt etliche, die ihr Erspartes verzockt haben“, sagt Karenfort. Andere Medikamente, die die Beweglichkeit des Körpers verbessern, führen irgendwann zu Überbeweglichkeit; Betroffene schwanken mit ihrem Oberkörper wie Halme im Wind.

Karenfort und Greve sind überzeugt, dass sich die Lage der Erkrankten deutlich verbessern ließe, würde man mehr in die Erforschung von Behandlungen stecken. Ihre Vermutung: Man könnte längst weiter sein. Bloß seien die Entwicklungskosten von Parkinsonmedikamenten für die Pharmaindustrie hoch, das Gewinnpotenzial niedrig, das Risiko groß und die Motivation zu Forschung entsprechend klein – ein klassisches Marktversagen.

Geld sammeln

Mit ihrer Stiftung wollen sie nun Geld mobilisieren, um das zu ändern. Sie sind dabei, einen Fonds aufzulegen, um ab 2022 private Investoren an zu Land ziehen. Es geht nicht um Spenden, es geht um Investments, die sich rentieren sollen. Das Geld soll in die Forschung fließen, an Pharmakonzerne oder Start-ups. „Unser Ziel ist es, mindestens 1 Mrd. Euro zusammenzubekommen“, sagt Karenfort. „Bekommen wir zehn, können wir die Krankheit ganz sicher besiegen.“

Es klingt überambitioniert. Bloß haben bisher auch erst wenige versucht, gegen Parkinson richtig Geld zu mobilisieren. Schauspieler Michael J. Fox etwa, mit „Zurück in die Zukunft“ zum Weltstar geworden und mit Anfang 30 an Parkinson erkrankt, hat es probiert – und geschafft: 1 Mrd. Dollar hat seine Parkinson-Stiftung gesammelt.

Sabine Helling-Moegen, Vorständin des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, sagt: „Menschen, die an Parkinson leiden, haben oft kaum eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.“ Ähnlich wie bei anderen neurodegenerativen Krankheiten wie etwa Alzheimer sei es nach der Diagnose oft zu spät: die Krankheit fortgeschritten, die Betroffenen älter, sie haben kaum eine Chance mehr, aktiv zu werden. Bei anderen Erkrankungen sei das oft anders, etwa bei HIV. „Als in den Achtzigern viele infiziert waren, standen die noch mitten im Leben, die konnten auf sich aufmerksam machen.“ Entsprechend viel Geld sei für die Erforschung des Virus mobilisiert worden. Aids hat so viel von seinem Schrecken verloren, ähnlich wie manche Krebserkrankungen. Bei Parkinson aber, sagt Helling-Moegen, stehe man heute dort, wo die Krebsforschung in den 70er-Jahren stand: am Anfang. Daher sei es auch so wichtig, dass Menschen, die Aufmerksamkeit schaffen können, es auch tun.

Auch Georg Ebersbach, Chefarzt am neurologischen Fachkrankenhaus in Beelitz und anerkannter Parkinson-Experte, nennt die Yuvedo-Stiftung eine „hervorragende Initiative“: „Die Vision, dass eine Heilung grundsätzlich möglich ist, halte ich für berechtigt und wichtig.“

In der Korber-Halle läuft das Tischtennisturnier weiter. Dass hier alle Spieler an Parkinson leiden, bemerkt man erst, wenn man eine Weile hinsieht. Mal geht ein Ball ins Aus, der eigentlich ganz gut gekommen wäre, da wird der Schlag mit einem Schläger durch ein Zittern unterbrochen. Auf den Rängen aber gibt es für jeden Punkt Applaus. Greve und Karenfort spielen mit, natürlich, Greve steht am Ende im gemischten Doppel sogar im Finale. Karenfort schafft es in seiner Gruppe bis ins Viertelfinale. „Ich bin damit sehr zufrieden“, sagt er, dann klingelt wieder sein Handy. Es gibt noch einiges zu tun.