Torben Lütjen hat die Vertretungsprofessur für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Kiel inne. Von 2017 bis 2020 unterrichtete er an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. 2015 bis 2016 arbeitete er als Direktor in Vertretung des Instituts für Demokratieforschung an der Universität Göttingen. Sein neues Buch „Amerika im Kalten Bürgerkrieg. Wie ein Land seine Mitte verliert“ ist am 27. Februar 2020 bei wbg erschienen.

Capital: Joe Biden hat angekündigt, er wolle die USA auf einen neuen Kurs bringen. Wie schnell ist dieser Kurswechsel überhaupt möglich?

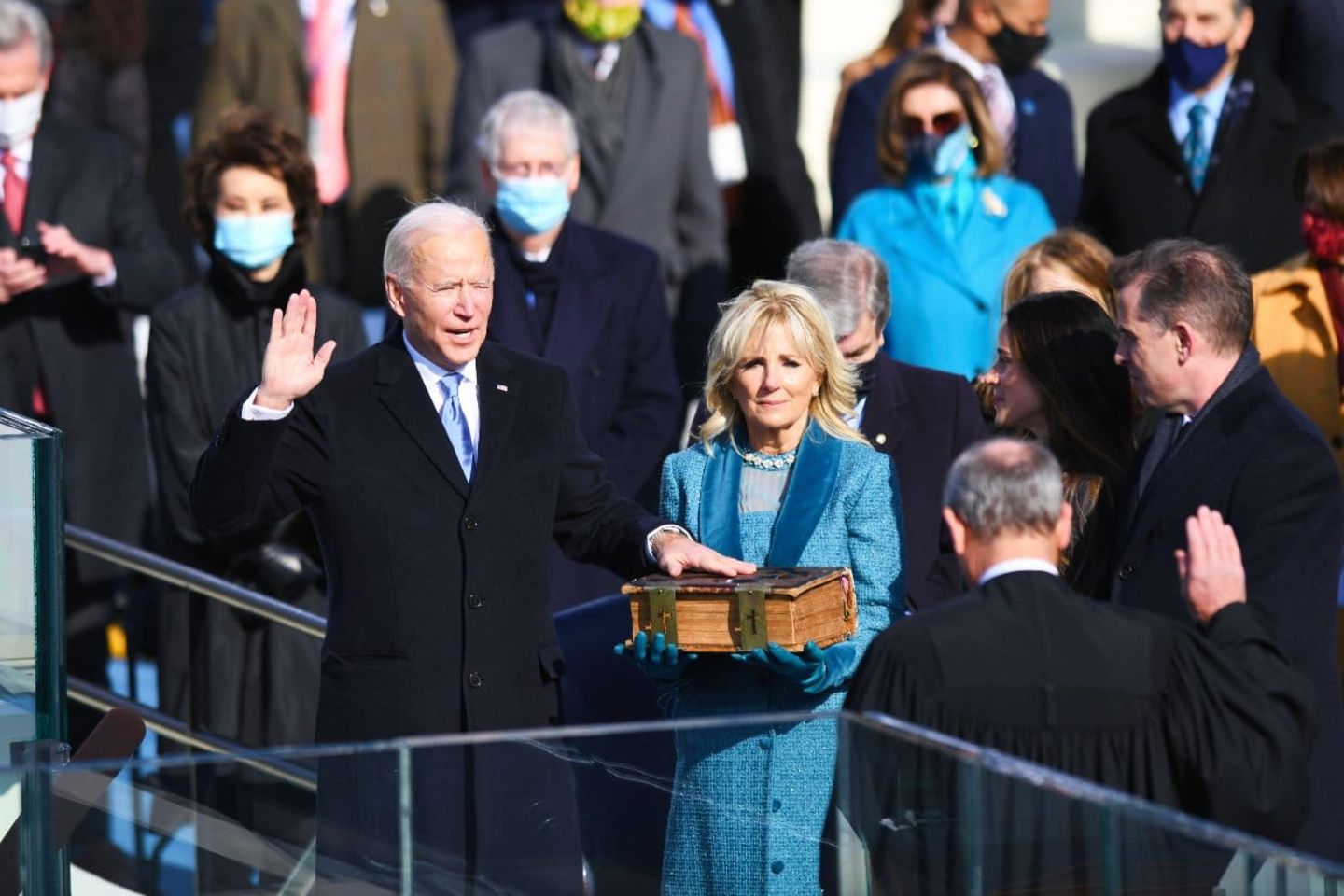

TORBEN LÜTJEN: Über Dekrete kann er einige Vorhaben unmittelbar nach seiner Vereidigung erlassen und die Politik von Donald Trump hier rückgängig machen zum Beispiel beim Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen. Gerade für die großen Gesetzesvorhaben wird er aber den Kongress brauchen und dort wird Biden trotz der knappen Mehrheit viel Einsatz zeigen müssen, um die nötige Zustimmung zu erreichen.

Wem ist das geschuldet? Den Republikanern oder auch dem linken Flügel des eigenen Lagers?

Auf Biden kommt beides zu: Druck von links und eine mögliche Blockade von rechts. In den ersten 100 Tagen wird es sicherlich eine Schonfrist geben, in der die Erleichterung überwiegt, dass die zuletzt extreme politische Aufheizung leicht nachlässt – wenn es nicht neue Ausbrüche von Gewalt gibt. Wenn diese Schonzeit vorbei ist, wird Biden den Druck des erstarkten linken Parteiflügels zu spüren bekommen, tiefergehende Ziele in Angriff zu nehmen – zum Beispiel die Pläne von Obamacare auszuweiten und eine staatliche Krankenversicherung für alle einzuführen. Gleichzeitig muss man abwarten, wie sich die Republikaner verhalten.

Was ist da Ihre Einschätzung?

In der Amtszeit von Barack Obama hat man dort eine sehr starke Blockadehaltung gesehen. Aktuell spricht wenig dafür, dass sich das ändert. Die Partei ist ideologisch noch weiter gefestigt. Unter Trump hat sich außerdem die Ansicht verstärkt, dass jedes Paktieren mit dem politischen Gegner als Verrat gilt. Das heißt, die Republikaner, die sich bereits für die Wahlen in 2024 warmlaufen, werden versuchen, Biden nicht die Hand zu reichen – selbst wenn er sie ganz weit zum Kompromiss ausstreckt.

Welche Rolle spielt das Impeachment gegen Trump für die Arbeit des Senats? Es besteht ja die Sorge, das Verfahren könnte das politische Tagesgeschäft bremsen.

Das sehe ich genauso. Ich kann verstehen, dass man diesen Präzedenzfall nicht ungestraft lassen will. Aber mir kommt der Schritt insgesamt unplausibel vor. Er ist auch verfassungsrechtlich umstritten. Es ist also gar nicht klar, ob ein Impeachment nach Verstreichen der Amtszeit überhaupt möglich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass das Land so oder so gespalten bleiben würde. Aber indem es immer wieder um das Impeachment geht, wird dieser Umstand hervorgehoben. Noch viel schlimmer ist, dass man Trump so eine neue Bühne bietet, auf der er sich regelmäßig äußern kann. Aktuell ist er dagegen geschwächt und könnte im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit wie jetzt auf sich ziehen. Wenn man seine Amtszeit wirklich hinter sich lassen will, sollte man diesen Schritt also besser unterlassen.

Wie sehr wird Trump in Bidens Präsidentschaft noch nachwirken?

Noch liegt viel Aufmerksamkeit auf ihm, allerdings merkt man schon, dass der Bann ein Stück weit gebrochen ist. Abgesehen von einer ganz starken Basis an Trump-Fans hat eine politische und gesellschaftliche Stigmatisierung stattgefunden. Aber Trump wird natürlich bleiben und versuchen, sich in den Diskurs einzuschalten. Und alle Republikaner, die etwas werden wollen, werden versuchen sich – auch für den Fall, dass er 2024 nicht mehr antritt – seinen Mantel überzustreifen. Joe Biden macht es daher eigentlich sehr klug, indem er nicht viel über Trump und das Impeachment redet. Solange aber ständig über ihn berichtet wird, wird er im Fokus bleiben.

Welche Rolle wird Trump künftig für die Republikaner spielen?

Vor drei Monaten war die allgemeine Meinung, die Republikaner sind Trumps Partei und er wird uneingeschränkt die Partei kontrollieren. Das war schon damals zu bezweifeln und das ist es jetzt nach dem 6. Januar noch mehr. Die Polarisierung wird bleiben und neue Figuren bei den Republikanern werden diese Polarisierung weitertragen. Aber Trump wird nicht mehr so zentral bleiben, wie er das noch vor Monaten war.

Was heißt das für die Zukunft der Republikaner?

Wie sich die Republikaner jetzt weiterentwickeln ist relativ ungewiss. Auch die Meinungsumfragen sind hier nicht eindeutig: Über zwei Drittel stehen weiterhin zu Trump, auch wenn das weit weniger sind als vorher. Das bedeutet, dass der Konflikt zwischen einem Trump-treuen Flügel und dem Rest der Partei weitergehen wird. Wer daraus als Sieger hervorgeht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Jetzt sieht die Partei natürlich völlig zerstritten aus. Aber das wird sich relativ schnell ändern. Denn dadurch, dass die Fronten so verhärtet sind, entsteht auch eine innere Homogenität. Je nachdem, was die Demokraten machen und wie stark der linke Parteiflügel dabei ist, wird das den Republikanern helfen, wieder zusammenzukommen und sich gegen die Demokraten zu stellen.

Auch in der amerikanischen Gesellschaft sind die Gräben tiefer geworden. So hat ein Teil der Bevölkerung lange an Trumps Vorwurf der gestohlenen Wahl festgehalten. Welchen Nachhall wird das auf Bidens Präsidentschaft haben?

Der Mythos um die gestohlene Wahl ist die neue Dolchstoßlegende. Wer jetzt nicht davon überzeugt ist, dass die Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist, wird sich auch weiterhin nicht davon überzeugen lassen. Biden startet also damit ins Amt, dass ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung ihn für einen illegitimen Präsidenten hält. Allerdings haben auch schon bei seinen Vorgängern Trump und Obama weite Teil des anderen politischen Lagers – wenn auch nicht in so einem extremen Ausmaß – ihre Legitimität infrage gestellt, wenn man an die Diskussion um Barack Obamas Geburtsurkunde oder Trumps Russland-Verbindungen denkt. Man könnte sogar noch weiter zurückgehen ins Jahr 2000 und auf den Wahlausgang für George W. Bush in Florida schauen. Insofern ist die aktuelle Entwicklung für die Demokratie langfristig ein Problem, zeigt aber auch eine Verschärfung dessen, was wir schon vorher erlebt haben. Die Bürger, die an Bidens Legitimität zweifeln, wird er nicht ins Boot zurückholen können. Und man darf auch nicht vergessen: Die Versöhnungs-Rhetorik, die aktuell zirkuliert, ist ein wenig unaufrichtig. Die meisten Trump-Wähler lehnen eine Versöhnung als Verlierer ab. Und bei den Demokraten geht es darum, dass die andere Seite mit den Vorwürfen aufhört und zur Einsicht kommt.

Welche politischen Schritte könnten denn weniger eingefleischte Trump-Unterstützer zurückholen?

Ein Infrastrukturprogramm zur Instandsetzung der maroden US-Infrastruktur, das zwar schon länger angedacht war, sich bislang aber in Parteikämpfen verloren hat. Die Republikaner waren früher große Deficit Hawks. Durch Trump und seine Politik als selbst ernannter Schuldenkönig ist dieses Argument jetzt aber blamiert. Insofern gibt es hier einen gewissen Spielraum. Sehr viel mehr bleibt dann aber auch nicht. Was sich für beide Parteien außerdem verschoben hat ist die Idee, dass man im Außenhandel stärker nationalistische Ziele vertreten muss. Allerdings lassen sich daraus bislang keine konkreten Gesetzesvorhaben ableiten.

Biden hat viele Krisen gleichzeitig zu bewerkstelligen. Welche Aspekte sollte er in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft priorisieren?

Die Corona-Politik wird in den nächsten drei Monaten weiterhin über allem stehen. Dort hat Biden den Vorteil, dass er hier viele Schritte koordiniert mit den Bundesstaaten einleiten kann und oder per Dekret selbst erlassen kann und dafür nicht die Zustimmung des Kongresses braucht. Insofern werden die ersten 100 Tage Amtszeit anders sein als gewöhnlich. Die großen gesellschaftspolitischen Fragen werden erst später kommen, wenn das Land etwas zur Ruhe gekommen ist.

Das gemeinsame Krisenmanagement macht auch eine Zusammenarbeit der Parteien nötig. Inwiefern bieten diese Zeit Potenzial für eine Annäherung der Lager?

Eigentlich würde man sagen, dass in Krisen in der Regel die Stunde der Exekutive schlägt und Regierungen versuchen eine große Überparteilichkeit herzustellen. In normalen Zeiten wäre diese Krise also die Chance zusammenzurücken. Das Problem ist aber, dass die Corona-Krise längst politisiert ist und alle Narrative stärkt, die das Land ohnehin gespalten haben. Die Republikaner, die dem Staat sowieso nicht vertrauen, werden beispielsweise alle staatlichen Maßnahmen als Angriff von Big Brother wahrnehmen. Jeder Shutdown und jede Maskenpflicht, die Biden erwägen würde, entspricht damit dem übertriebenen Narrativ eines übermächtigen autoritären Staates. Insofern ist die Corona-Pandemie nicht der richtige Anlass, um beide Seiten ins Boot zu holen.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden