Aktuell spielen Lebensmittel bei der steigenden Inflation nur eine untergeordnete Rolle. Kaffee wird teurer und im Milchpreis ist Bewegung. Aber wenn die Inflationsrate, wie prognostiziert, zum Jahresende um die vier Prozent erreicht, wird die Preiswelle auf dem Weltmarkt den Endverbraucher erreichen. Und die ist nicht zu unterschätzen: Die globalen Erzeugerpreise kletterten auf Jahresbasis bis Mai 2021 beständig nach oben. Erstmals gab der Index der Welternährungsorganisation FAO im Juni etwas nach. Was bleibt, ist eine durchschnittliche Verteuerung von etwa 34 Prozent.

Die Abhängigkeiten im globalisierten Ernährungssystem sind weitreichend. Laut FAO werden in diesem Jahr voraussichtlich Nahrungsmittel im Wert von 1,9 Billionen US-Dollar von Ländern der ganzen Welt importiert. Es dauert etwa sechs bis zwölf Monate, bis sich die Weltmarktpreise zeitversetzt im Einzelhandel niederschlagen, schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF). Zu spüren sei das dann zu etwa 20 Prozent.

Fest stehe jedoch, dass Lebensmittel die Inflation bis Ende 2021 anheizen werden. Spätestens 2022 legen die Verbraucherpreise deutlich zu, so die IWF-Prognose – wenn auch moderat in Industrieländern, verglichen mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Denen steht teilweise schon heute eine schwere Preisexplosion ins Haus, zumal Menschen dort zwei Drittel ihres Einkommens und mehr für Nahrung ausgeben müssen.

Vier Preistreiber

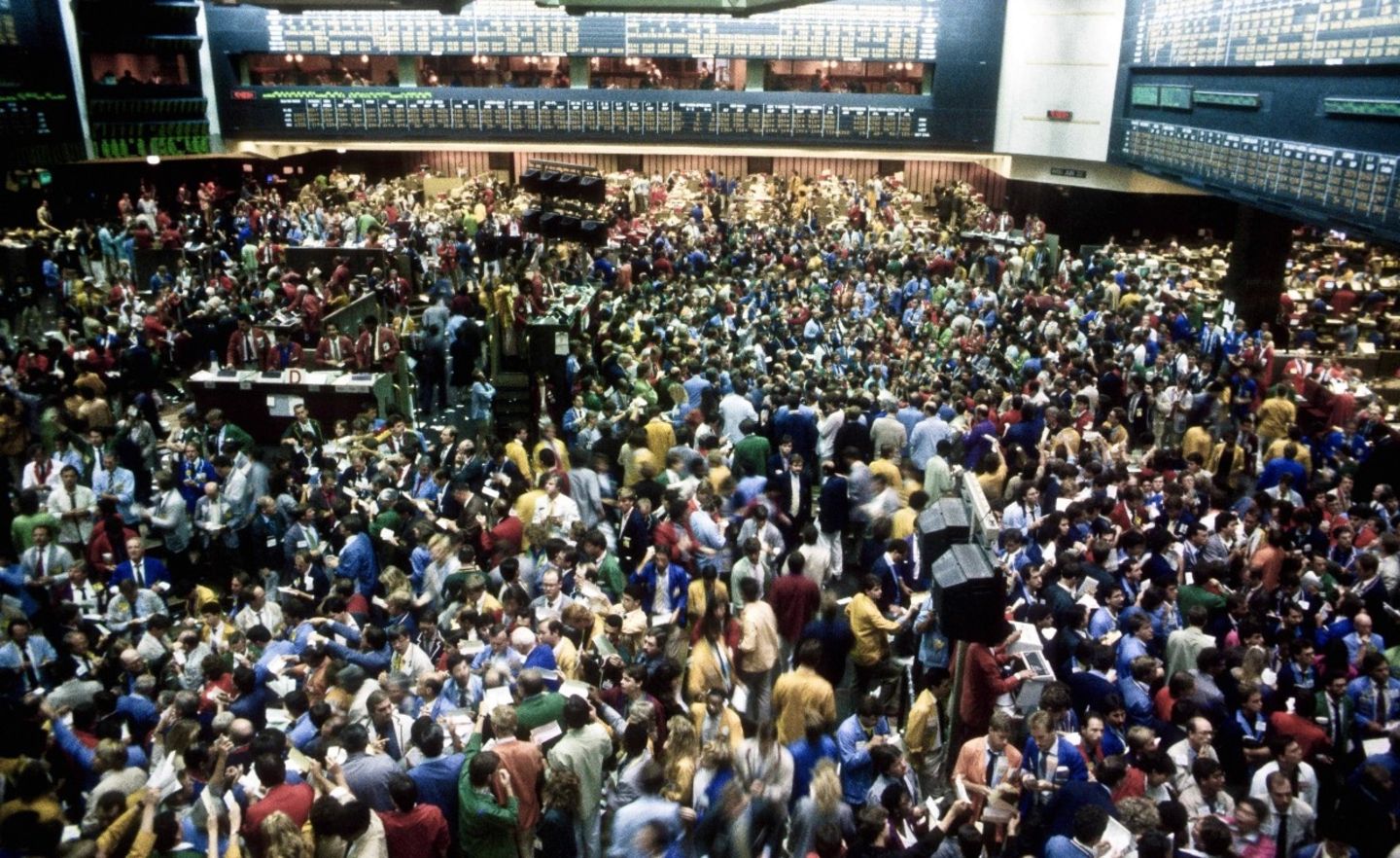

Aber warum ist die Preisfindung für Agrarrohstoffe angebots- und nachfrageseitig so aus dem Ruder gelaufen? Als die erste globale Pandemiewelle ihren Lauf nahm, füllten im vergangenen Frühjahr große Importeure ihre Lagerbestände, um Versorgungsengpässen vorzubeugen. Das wirkt Ökonomen zufolge seit vergangenem Sommer bis heute nach: auf Erzeugerpreise von Ölsaaten wie Soja oder Raps bis hin zu Mais und Weizen. In allen Erdteilen kam es zu Hamsterkäufen, bis klar war, dass es keine Nahrungsmittelkrise geben würde.

Mit abklingender Pandemie kaufte China Getreide, Fleisch und Tierfutter in großen Mengen, gibt der IWF als zweiten Grund der Preiswelle an. Zugleich verknappte die jüngste „La Niña-Episode“ – und ihre wetterbedingten Einflüsse – die Ernteerwartungen in gleich mehreren wichtigen Exportländern, darunter Argentinien, Brasilien, Russland, Ukraine und die USA. Ein vierter Treiber der Preiswelle ist der Anstieg der Erdölpreise und der Kraftstoffverbrauch: Das trieb auch die Nachfrage nach Biosprit an und verknappte das Angebot von Mais und Soja, weil mehr an die Ethanolwirtschaft verkauft wurde.

Ein Blick auf die Preisspitzen bei kritischen Grundnahrungsmitteln:

Das sind die Preistreiber auf dem Weltmarkt für Lebensmittel

Wie hier im Rhein-Erft-Kreis haben vielerorts in Deutschland und Europa Dauerregen und Hochwasser Felder überspült und Getreide platt gedrückt. Rund um den Planeten verursachen in dieser Saison Extremwetter horrende Ernteschäden. In Kanada ist es eine extreme Trockenheit, die in der Kornkammer des Landes die Erträge zerstört. Viele Farmer in den Great Plains verkaufen wegen der Qualitätseinbußen die Ernte lieber als Futtergetreide und Heu. Die Weltmarktpreise für Weizen waren im Jahresvergleich bis Juni um mehr als 30 Prozent gestiegen.

Argentinien ist einer der größten Fleischproduzenten der Welt. Im Mai hatte die Regierung zeitweise die Ausfuhr von Rindfleisch verboten. Der heimische Verbraucherpreis war im Lauf des Jahres um etwa zwei Drittel in die Höhe geklettert. Im internationalen Terminwarenhandel erreichte der Preisanstieg auf Jahresbasis für lebende Rinder rund 20 Prozent. Nach heftigen Protesten von Rinderhändlern wurden die Exportbeschränkungen gelockert – zur Freude Chinas, das drei Viertel der Fleischerzeugnisse aus Argentinien abnimmt.

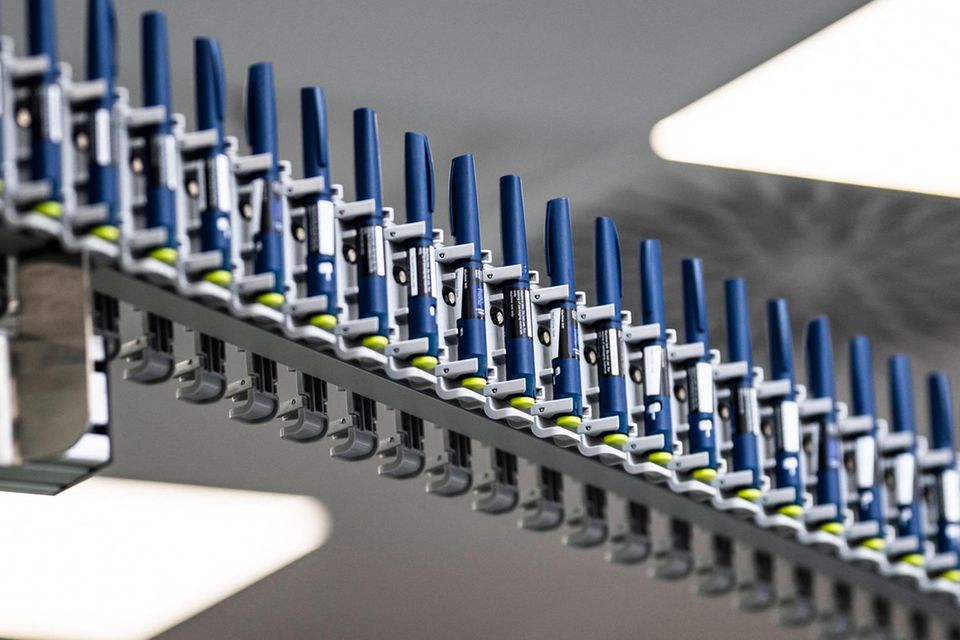

In einer Ethanol-Fabrik im amerikanischen Bundesstaat Iowa werden Lastwagen mit ihrer Ladung Maiskörner gewogen und Qualitätsproben entnommen. Viele Biosprit-Hersteller bieten attraktivere Konditionen als die Nahrungsmittelindustrie, so dass die Körner in den Tank wandern statt auf den Teller. Laut FAO-Index lag der Preis im Juni immer noch knapp drei Viertel über dem Vorjahresniveau. Ölsaaten wie Raps kletterten im Preis gar auf das Doppelte. Im Terminhandel stieg Mais laut Bloomberg im Mai auf ein Achtjahreshoch. 40 Prozent der US-Ernte gehen in Kraftstoffe, mehr als 30 Prozent in Tierfutter – von dem China eine große Menge abnimmt.

In der Region Alta Mogiana im Einzugsgebiet von Sao Paulo trocknen Kaffeebohnen nach der Ernte in der Sonne. Brasilien stellt sich nach dem schwersten Kälteeinbruch und Frost in zwei Jahrzehnten darauf ein, dass die Kaffeeproduktion 2021 um ein Viertel schlechter ausfällt. Der Preis am Weltmarkt für die Sorte Arabica, zu dem Brasilien 40 Prozent beiträgt, stieg laut Bloomberg über zwölf Monate um 56 Prozent an, auf den höchsten Stand seit 2014. Und das dürfte nicht das Ende sein. Brasilien ist nicht nur der größte Kaffeeproduzent der Welt, sondern auch Hauptlieferant von Zucker und Orangensaft und ein wichtiger Hersteller von Mais und Sojabohnen.

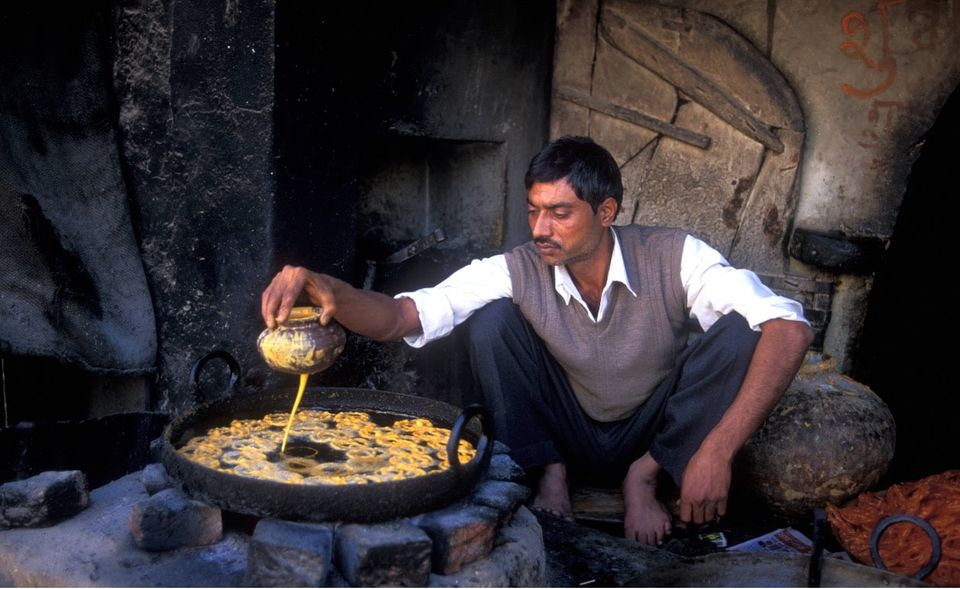

Im indischen Bundesstaat Radschastan bruzzelt ein Ölbäcker süßes Gebäck. Indien ist der weltgrößte Importeur von flüssigen Pflanzenfetten und zahlte im vergangenen Jahr für die Abhängigkeit einen hohen Preis. Allein der Preis für Sojaöl hat sich an den Terminmärkten mehr als verdoppelt. Auch hier wirkte die Nachfrage der Kraftstoffbranche, die aus Soja Biodiesel verarbeitet. Während sich importiertes Speiseöl – Palmöl aus Indonesien und Malaysia, Sojaöl aus Argentinien, Brasilien und den USA sowie Sonnenblumenöl aus der Ukraine und Russland – um mehr als 44 Prozent verteuerte, drückte das auch den Preis von heimischem Öl aus Senfsaat, Sesam und Kokosnüssen in die Höhe.

Neuseeland ist einer der größten Hersteller von Milchpulver – im Bild Packungen von Volmilchpulver des Fonterra-Konzerns. Und dort werden auch die Preise gemacht: Wöchentliche Auktionen setzen Richtwerte für den globalen Markt. Die Spitze wurde laut Bloomberg im März mit 4364 US-Dollar pro Tonne erreicht, dem höchsten Stand seit 2014. Der Preisindex der FAO zeigte für Milchpulver im Juni im Jahresvergleich einen Anstieg von 28 Prozent. Einer der wichtigsten Gründe dafür dürfte die gestiegene Nachfrage chinesischer Konsumenten nach Kuchen, Gebäck und Bubbletea sein. Chinas eigene Milchproduktion kann den wachsenden Bedarf nicht stillen.

Es ist drei Jahre her, dass in China die Afrikanische Schweinepest ausbrach und den größten Schweinebestand der Welt zur Hälfte auslöschte. Seitdem hat China kräftig nachgerüstet. In 2021 gab es sogar eine heimische Angebotsschwemme, die Preise purzelten in den Keller – nach einem Hoch von 85 Prozent im Jahresvergleich im vergangenen Sommer. Auf dem Weltmarkt stiegen die Erzeugerpreise um drei Viertel binnen zwölf Monaten. Schweinefleisch bleibt im chinesischen Speiseplan die Hauptproteinquelle. Es wird damit gerechnet, dass die Maisimporte sich für den wachsenden Tierfutterbedarf 2021 verdreifachen werden.