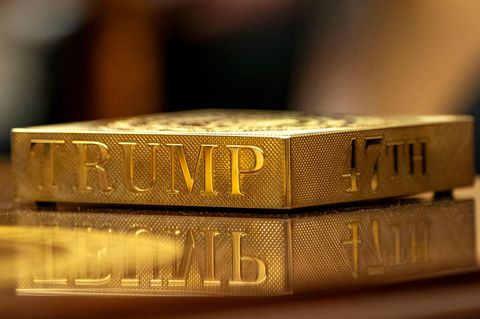

Dass auf der wichtigsten Uhrenmesse in Genf der Champagner in veritablen Bächen fließt, ist keine Sensation. Wenn sich, wie am Donnerstag, jedoch einige Fachbesucher der „Watches & Wonders“ um neun Uhr in der Früh bereits das zweite Glas Veuve Clicquot genehmigen, ist die Lage ernst. Dabei war man in den letzten Tagen bemüht, durchaus erfolgreich, die knifflige Lage der Luxusindustrie zu verdrängen und sie sich bei üppigen Dinners mit Geschäftspartnern schön zu trinken. Und jetzt noch Trumps Zollankündigung, auch für Schweizer Produkte wie (Luxus-)Uhren. Da wurde Alkoholgenuss quasi über Nacht zur emotionalen Notwendigkeit. Auf ein gefluchtes „Merde!“ folgte an diesem Morgen in den Hallen des Genfer Palexpo-Gelände vielerorts ein resigniertes „Santé“. Und Gläserklirren.

Die Nachricht, sie schlug ähnlich brachial ein wie der „Quarzschock“ in den 1980er-Jahren, als die mechanische Uhr zum Auslaufmodell zu werden drohte: Importzölle von 31 Prozent auf Schweizer Exportprodukte, darunter natürlich (Luxus-)Armbanduhren. Von denen gingen im Jahr 2024 rund 2,78 Millionen Stück mit einem Umsatzvolumen von 4,5 Mrd. Franken in Richtung Nordamerika auf die Reise, dem damit drittwichtigsten Markt nach Asien (11,7 Mrd. Franken) sowie Europa (7,36 Mrd. Franken). Gerade angesichts eines stark rückläufigen chinesischen Marktes, und trotz Rezessionsängsten in den USA, galt das dortige Geschäft in den letzten Monaten als Hoffnungsbringer. Im Januar und Februar 2025 exportierte man Uhren im Gesamtwert von 719,3 Mio. Franken über den Atlantik und machte die USA so zum aktuell größten Markt für die Branche. Das Plus zum Vorjahr betrug 4,2 Prozent. Im gleichen Zeitraum schmierte das Geschäft in China um minus 27,1 Prozent ab.

Fragt man Händler, auch aus den USA, und um Anonymität bittende CEOs auf der Messe „Watches & Wonders“, dann versteigen sich die einen in mutige Rechenspiele, während die anderen zugeben, dass im schlimmsten Fall bis zu 20 Prozent ihres Umsatzes gefährdet sind. Spannend ist, was Branchenexperte Rob Corder vom Magazin „WatchPro“ in seiner letzten Kolumne mit dem Input einiger britischer Juweliere durchexerziert hat. Corder schreibt, dass der US-Markt zu wichtig ist für die Schweizer Uhrenindustrie, um eine Weitergabe der Mehrkosten durch Strafzölle an den Endkunden auch nur zu erwägen. Das merkt man fast sofortigen Minus bei den Börsenkursen der Juwelier-Gruppe Watches of Switzerland sowie der Swatch Group.

Stattdessen, so Corder, dürften die 31 Prozent der Strafzölle am Ende wohl auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Denn noch nie habe die Branche dauerhaft zugelassen, dass die Preise ihrer Uhren in zwei Märkten großartig differierten. Dann sei immer bald gesenkt oder erhöht worden, um globale Schnäppchenjagden, etwa bei Touristen, auf Rolex und Co. zu vermeiden. Die Preise der Big Player legten diese selbst in der Schweiz fest und nicht etwa Handelspartner in den USA oder anderswo. Das sei auch beim Brexit so gewesen. Corder rechnet auf „WatchPro.com“ vor, dass sich Importeur und Juwelier einen Teil der anfallenden Strafzölle vermutlich teilen würden, während die Marken selbst ihre Preise weltweit im niedrigen einstelligen Bereich erhöhen könnten.

Erstaunlicherweise scheint man in den CEO-Etagen bis zuletzt nicht so recht an diesen drastischen Schritt der US-Regierung geglaubt zu haben. „Wir müssen uns das im Detail anschauen“, „Wir kennen ja weder einen Stichtag noch die exakte Tragweite“ und „Da wird man intern sowie mit den Partnern in Amerika intensiv sprechen müssen“. Solche vagen Äußerungen sind derzeit alles, was Branchenvertreter zu Protokoll geben möchten, und das nur ohne Namensnennung. Di Angst vor Trumps Zorn, das müsse man verstehen. Kein Wunder, hat doch selbst Bernard Arnault, Patriarch des Luxuskonzerns LVMH anscheinend die Nähe zum Weißen Haus, etwa bei der Amtseinführung, für seine Uhrenmarken Hublot, Bulgari, TAG Heuer oder Zenith wenig genützt. Also hält man verbal den Ball flach, eilt von einem Teams-Call zum nächsten, legt epische Excel-Tabellen an.

Auch diese gewagte These wird übrigens in Genf verbreitet: Wenn Trump Recht behält und Investitionen in Technologie, Künstliche Intelligenz und neuen Firmensitze großer Konzerne in Nordamerika bei Gut- und bald Noch-Besserverdienern zu frischem Konsumkapital führen, könnte selbst die zu erwartende Teuerung mindestens pariert werden. Oder gar das bisher erfreulich laufende Business weiter anheizen. Und wenn das für Neuwaren nicht funktionieren mag, könnte die Stunde des Zweitmarktes schlagen, für Plattformanbieter wie Chrono24 oder Chronext, die dann noch größere Preisvorteile bieten dürften. Also Win-win trotz Trump? So einfach ist es sicher nicht. Nur eben für die Branche bisher kein Grund, die US-Flagge aus geschäftlicher Sicht mit einem Trauerflor zu versehen.

Es sind nicht die ersten Zölle auf Schweizer Uhren

Für die Zölle auf die Schweizer Uhrenimporte gibt es übrigens historische Präzedenz. So geriet die traditionelle „Wiege der Zeit“, etwa im Schweizer Jura, bereits während der Industrialisierung in den USA ab den 1870er-Jahren unter starken Druck. Lieferte die Schweiz anno 1872 noch 366.000 Uhren dorthin, sank diese Zahl nur drei Jahre später auf gerade einmal 70.000 Stück. Eine Taschenuhr herzustellen dauerte in fabrikähnlicher Arbeitsteilung, wie sie etwa die Waltham Watch Company in Roxbury, Massachusetts, praktizierte, circa 20 Stunden, während die traditionelle Heimarbeit eidgenössischer Uhrmacher etwa 75 Stunden verschlang. Um 1900 allerdings hatte die Schweiz diese Innovationslücke weitgehend aufgeholt bzw. mit raffinierteren Produkten wettgemacht.

Mit den nun angedrohten Strafzöllen besser vergleichbar ist die Entscheidung der Eisenhower-Regierung vom 28. Juli 1954. Statt bisher 35 Prozent auf Schweizer Uhren mit mehr als 17 Lagersteinen im Werk, erhob sie stolze 50 Prozent Aufschlag. In ihrer Abendausgabe vom Stichtag beschrieb die „Neue Zürcher Zeitung“ diesen Schritt als „engstirnigen Protektionismus“ von „äußerster Rücksichtslosigkeit“. Worte, die knapp 71 Jahre später in Genf durchaus erneut fallen könnten. Damals sackte der US-Umsatz um ein Drittel ab, es kam zu Demonstrationen.

Erst das GATT-Abkommen des Jahres 1967 sorgte für eine Normalisierung des nordamerikanischen Businessalltags. Von einer solchen Einigung allerdings, da ist man sich auf der Messe „Watches & Wonders“ einig, sind die USA und die restliche Welt derzeit weit entfernt. Ja, die Zeiger der vielen neuen, teils extrem kostspieligen Uhren drehen sich nach Trumps „Zoll-Hammer“ präzise weiter, so wie in den vielen Jahrhunderten zuvor. Doch der helle Gongschlag manches Modells mit Minutenrepetition, er dürfte an diesem Donnerstag von Dur zu Moll wechseln.