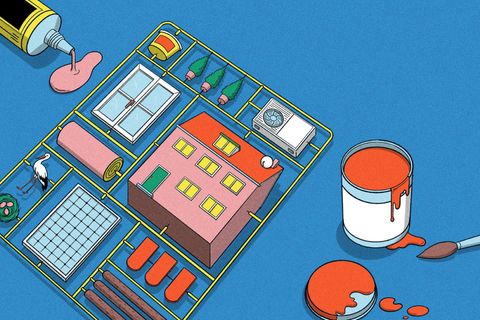

Stehen Grundstücke oder Immobilien zum Verkauf, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Kommune zugreifen – und private Interessenten ausstechen. Dieses sogenannte Vorkaufsrecht der Gemeinde ist im Baugesetzbuch (BauGB) verankert und spielt unter anderem in Sanierungsgebieten, bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen oder auch zum Schutz des Charakters einzelner Stadtteile eine wichtige Rolle. Aktuelle politische Bemühungen wollen das städtische Recht nun stärken. Und anpassen.

Klar ist: Für private Akteure kann ein solcher kommunaler Eingriff zu erheblichen Herausforderungen führen. Dabei gilt das Vorkaufsrecht nicht nur für Grundstücke, sondern auch für Immobilien. Auf Anfrage von Capital erklärt die Bundesnotarkammer, dass Gemeinden in bestimmten Gebieten eben auch Immobilien kaufen dürfen, wenn es Probleme mit dem Gebäude gibt. Zum Beispiel, wenn ein Haus an einer wichtigen Stelle im Stadtbild steht, aber langsam verfällt.

Für Käufer riskant

„Grundsätzlich birgt das kommunale Vorkaufsrecht ein gewisses Risiko für Käufer und für Verkäufer“, erklärt Gerold Happ, Geschäftsführer des Eigentümerverbandes Haus&Grund. Denn tatsächlich können beide Parteien nie sicher sein, dass nach Vertragsabschluss der Deal auch wirklich zustande kommt. „Wenn ich eine Immobilie kaufe und in die Vertragsverhandlung gehe, gehe ich ja eigentlich davon aus, dass ich die Immobilie auch bekomme“, sagt Happ. Spätestens nach Vertragsabschluss müssen Notare aber die Kommune informieren. Und die kann den Kauf zunichtemachen, wenn sie andere Pläne hat.

Durch das Vorkaufsrecht können beispielsweise bereits getätigte Investitionen verloren gehen. Etwa, wenn man eine Immobilie schon mit einem Architekten besichtigt und einen Umbau geplant hat. „Solche Investitionen erhält der Kaufinteressent nicht zurück, falls die Kommune ihr Vorkaufsrecht geltend macht“, sagt Happ. Ein weiteres Ärgernis aus Sicht privater Akteure ist die mögliche Wertminderung einer Immobilie. „Wenn die Kommune in den Kaufvertrag eintritt, kann das für Käufer problematisch werden, da die Kommune nur den aktuellen Verkehrswert zahlt“, erläutert Happ. Oft liegt der Marktpreis jedoch höher, weil Verkäufer zukünftige Wertsteigerungen mit einberechnen.

Sollte die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht ausüben, kommt der Kaufvertrag mit der Gemeinde zustande, der ursprüngliche Vertrag mit dem Käufer wird unwirksam. Alle Parteien haben damit die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.

Wohnraumschutz und die Novelle des BauGB

Aktuell rückt das Vorkaufsrecht besonders im Zusammenhang mit dem Schutz von Wohnraum in den Fokus. Bundesbauministerin Klara Geywitz setzt sich dafür ein, das Vorkaufsrecht für Wohnhäuser in sogenannten Milieuschutzgebieten wiederherzustellen, um dort bezahlbare Wohnungen zu sichern. Ein Urteil von 2021 hatte diese Möglichkeit zuletzt stark eingeschränkt, Kommunen konnten seitdem nur noch bei leerstehenden oder verfallenden Gebäuden eingreifen. Geywitz plädiert nun für ein neues Gesetz, um auch Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen. Obwohl ein Referentenentwurf seit dem Jahr 2022 vorliegt, ist bisher wenig passiert.

Parallel dazu nimmt eine Novelle des BauGB Gestalt an, die aktuell in der Länder- und Verbändeanhörung ist. Sie bringt wichtige Anpassungen: Ein Vorkaufsrecht beim Verkauf einzelner Eigentumswohnungen bleibt zwar ausgeschlossen. Aber die Möglichkeit für die Gemeinde, bei einem Verkauf eines gesamten in Wohnungseigentum aufgeteilten Gebäudes einzutreten, wird erweitert. Die Novelle soll verhindern, dass Unternehmen durch sogenannte Share Deals die Grunderwerbsteuer umgehen, indem sie statt eines Grundstücks Anteile an einer Gesellschaft verkaufen, die das Grundstück besitzt. Hamburg hat das Vorhaben bereits umgesetzt, Berlin fordert ähnliche Abwehrmaßnahmen.

Erweitertes Vorkaufsrecht findet breite Unterstützung

Unterstützung für ein erweitertes Vorkaufsrecht kommt von Seiten des Deutschen Städtetages. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sieht in einem umfassenden Vorkaufsrecht eine Möglichkeit, den Wohnungsmangel zu bekämpfen und den Markt zu stabilisieren. „Ein umfassendes Vorkaufsrecht für die Städte hilft auch, Bauwillige und Investoren für Wohnen und Gewerbe mit Bauland zu versorgen – und so Preise auf breiter Front zu dämpfen“, so Dedy jüngst zur „Heilbronner Stimme“. Ein erweitertes Vorkaufsrecht soll also zu einem wichtigen Instrument werden, um den Druck auf den Wohnungsmarkt zu reduzieren.