Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen

Zu den einfachsten Übungen von Anlageberatern zählt das Hantieren mit der segenreichen Wirkung des Zinseszinses bei der Geldanlage. Bei den Zinsen hat diese Rechnerei derzeit zwar Pause. Denn bei den derzeitigen Renditen zehnjähriger Bundesanleihen von rund 0,4 Prozent dauert es schlappe 170 Jahre und bei typischen Sparbuchzinsen rund 350 Jahre, bis sich das eingezahlte Kapital bei unveränderter Zinslage verdoppelt. Nominal. Vor Steuern.

Dafür ist der Einsatz des Zinseszinseffektes bei der Aktienanlage umso populärer, schließlich gilt doch: Je früher man mit der rentablen Aktienanlage anfängt, desto segensreicher die Wirkung des Zinseszinseffekts für die Geldanlage.

Der Zinseszinseffekt als mächtige Kraft

Im Kern stimmt das natürlich. Setzt der DAX etwa sein Klettertempo von rund neun Prozent pro Jahr seit Auflage fort, knackt er binnen sechs Jahren die Marke von 20.000 Punkten und wird binnen 25 Jahren – also dem ungefähren Anlagezeitraum eines heute 40jährigen Anlegers bis zum Renteneintritt – die heute kaum vorstellbare Marke von 100.000 Punkten überspringen.Selbst bei einer halb so hohen Rendite wie in der Vergangenheit wäre binnen 25 Jahren eine Verdreifachung auf 35.000 Punkte mit Siemens, BMW und Co. drin.

Klingt überzeugend, oder? Tatsächlich ist der Zinseszinseffekt eine mächtige Kraft. Allerdings sollten Anleger höllisch aufpassen, dass diese Kraft nicht anderweitig neutralisiert wird – etwa durch die Unsitte der erfolgsabhängigen Gebühren.

Dass Gesellschaften für eine Dienstleistung, die schon mit der Fixgebühr abgedeckt sein sollte – das Schlagen des Vergleichsindex oder dem Erwirtschaften einer positiven Rendite – in der Ära der günstigen Indexfonds noch einmal gesondert belohnt werden wollen, ist schon merkwürdig genug. Schlimmer noch ist aber, dass uns aufgrund des Zinseszinseffekts die Intuition einen Streich spielt, wie viel von der Rendite auf lange Sicht tatsächlich beim Anbieter bleibt.

Beispiel Berkshire Hathaway

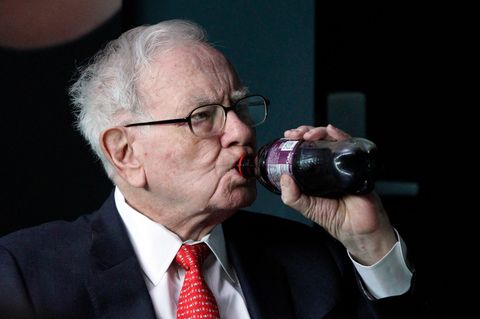

Das verdeutlicht etwa ein Blick auf Berechnungen, die britische Finanzportal „Investor’s Intelligence“ 2013 angestellt hat. Dort ging man der einfachen Frage nach, wie sich wohl das Vermögen von Anlegern in die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway entwickelt hätte, wenn ihr Starverwalter Warren Buffett fixe und erfolgsabhängige Gebühren verlangen würde.

Im untersuchten Zeitraum zwischen Auflage 1964 und 2013 legte die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway rund 19,8 Prozent pro Jahr zu. Aus einem investierten Dollar wäre ein Vermögen von 5735 Dollar gewachsen. Üblich für Hedgefonds ist eine so genannte „2 und 20“ Gebührenstruktur – zwei Prozent Fixgebühren pro Jahr, hinzu kommen 20 Prozent von möglichen Zugewinnen eines Jahres.

Appliziert man diese Gebührenstruktur auf die Erträge von Berkshire Hathaway und berücksichtigt, dass die Erfolgsbeteiligung auch nur nach neuerlichen Höchstständen und dem Aufholen von vorherigen Verlusten fällig würde, bliebe Anlegern noch immer eine Jahresrendite von 15,7 Prozent. Aus einem Dollar erwuchsen 1112 US-Dollar. Fällt die Erfolgsgebühr auf alle Zugewinne an, beträgt die Gesamtrendite immer noch rund 13,9 Prozent, aus einem Dollar wurden dann 516 US-Dollar.

Keine Frage des Könnens

Natürlich wären viele Anleger glücklich, wenn sie derartige exorbitante Renditen erzielt hätten, denn sie lagen allesamt weit über jenen des US-Standardwerteindex S&P 500, der lediglich 9,4 Prozent pro Jahr zulegen konnte. Buffett hätte sich die Gebühren also mehr als verdient. Die Berechnungen zeigen jedoch, dass auf lange Sicht eben nicht nur ein kleiner Teil des Gesamtertrags aus der Anlage beim Anbieter hängen bleibt, wie der Ansatz „2 Prozent Fix und 20 Prozent Erfolgsgebühr“ nahelegt. Tatsächlich Anlegern zwischen 80 und 90 Prozent ihres potenziellen Gesamtertrags durch die Lappen gegangen.

Nun werden Sie vielleicht einwenden, dass Privatanleger selten in Hedgefonds investieren und folglich auch deren „2 und 20“ Regel – Zwei Prozent Fixgebühren, 20 Prozent Beteiligung an Zugewinnen – nicht von Bedeutung sei. Das stimmt sogar. Denn in der Praxis verlangen Gesellschaften gelegentlich noch mehr.

Nehmen wir etwa den populärsten deutschen Publikumsfonds im Vertrieb im Jahr 2014, den Multi-Asset-Fonds „Privatfonds Kontrolliert“ der Union Investment. Ihm flossen im abgelaufenen Jahr netto 2,5 Mrd. Euro zu – mehr als jedem anderen Publikumsfonds - und er verwaltet inzwischen fünf Milliarden Euro. Laut Jahresbericht fiel für den Fonds zuletzt eine Gesamtkostenquote von 2,1 Prozent an. Hinzu kommt noch eine erfolgsabhängige Gebühr: Bei der Gesellschaft verbleiben 25 Prozent der Zugewinne, die oberhalb der Geldmarktzinsen zuzüglich 125 Basispunkte anfallen. Da der Geldmarktzins derzeit negativ ist, heißt das kurz: Ein Viertel aller Erträge oberhalb der sehr niedrigen Hürde von gut einem Prozent fallen als Erfolgsgebühr an. Und dass der Fonds weit höhere Erträge als ein Prozent erzielt, ist weniger eine Frage des Könnens, sondern in den meisten Jahren sogar sehr wahrscheinlich, denn er hält zwischen 5 und 45 Prozent des Vermögens in Aktien.

Finger weg von Fonds mit erfolgsabhängigen Gebühren

Nun waren rund sieben Prozent Rendite bei zugleich niedrigen Schwankungen für den Verkaufsschlager in den Jahren 2013 und 2014 ein achtbares Ergebnis – und allemal besser für Anleger, als das Geld auf Sparbüchern versauern zu lassen. Allerdings spielten dem Fonds – wie den meisten Mischfonds – die sehr starken Kursgewinne bei Aktien und Anleihen in die Hände. Insgesamt haben Anleger dafür im letzten Geschäftsjahr knapp vier Prozent Gesamtgebühren für den Fonds entrichten müssen – in diesem Jahr dürfte es auf eine ähnliche Größenordnung hinauslaufen. Die Flut, die alle Boote an den Kapitalmärkten hebt, beschert so dem Anbieter eine „erfolgsabhängige Gebühr“ in hoher zweistelliger Millionenhöhe zusätzlich zu den Fixkosten, Vertriebsvergütungen und Zielfondsgebühren in dreistelliger Millionenhöhe.

Auch andere Daten sprechen eine eindeutige Sprache: In einer Studie aus dem Jahr 2012 wies die Ratingagentur Scope über einen dreijährigen Betrachtungszeitraum nach, dass Fonds mit erfolgsabhängigen Gebühren in jeder Anlageklasse - Aktien, Renten, Mischfonds, Immobilien, Geldmarktfonds – im Durchschnitt niedrigere Renditen erwirtschafteten als jene ohne. Am größten – rund 2,7 Prozentpunkte pro Jahr - war der Renditerückstand bei den Mischfonds, einer Anlageklasse, die derzeit besonders populär im Vertrieb sind und Anlegern gerne als probates Mittel gegen den Niedrigzins feilgeboten werden.

Probat ist ein ganz einfaches Mittel: Die Finger weg von Fonds mit erfolgsabhängigen Gebühren zu lassen. Ob diese erhoben werden und in welcher Höhe, steht in jedem „Beipackzettel“ , dem so genannten „Key Investor Information Document“ von Fonds. Denn in der Ära der Nullzinsen kommt den Kosten eine noch viel wichtigere Bedeutung zu als in einer Zeit, in der ohnehin alle Wertpapiere klettern. Das Reich der aktiven Fonds und der günstigen Indexprodukte ist einfach zu groß, um unter dem Strich überdurchschnittlich viel für Können zu zahlen, das sich bei näherem Hinsehen meist lediglich als allzu vergängliches Glück entpuppt.