In unserer März-Ausgabe hatte Capital-Redakteur und Osteuropa-Spezialist Nils Kreimeier die Hintergründe des Rechtsstreit um Yukos beleuchtet. Dafür hatte er unter anderem Tom Osborne, Londoner Anwalt und Geschäftsführer der Yukos-Holding Group Menatep Limited (GML) besucht. Weil heute das Urteil gefallen ist, bringen wir unseren Text in voller Länge online.

Es ist ein milder Tag, angenehm für die zwei Russen, die im Winter andere Temperaturen gewöhnt sind. Der eine, Leonid Newslin, lebt seit Jahren in Israel und hat sich durch seine Spenden für Unis und Museen einen Namen als Philanthrop gemacht. Der andere ist Michail Chodorkowski. Einst war er Chef des russischen Ölkonzerns Yukos, dann hielt man ihn jahrelang in einem sibirischen Straflager gefangen. Seine Freilassung ist erst wenige Tage her. Die beiden Freunde, so wird Newslin später erzählen, begrüßen sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer Umarmung. Sie reden „über die Kinder, übers Wetter und über alle möglichen anderen angenehmen Dinge“. Nur eines hätten sie mit keinem Wort erwähnt, sagt Newslin, früher Vize bei Yukos: das Geschäft. „Ich wollte mit Chodorkowski darüber sprechen. Aber er hat mich abblitzen lassen. Ihn interessiert das nicht.“

Dabei hätte es einiges zu bereden gegeben. Als Chodorkowski ins Gefängnis ging, wurde sein Konzern Yukos zerschlagen. Chodorkowski verlor ein Vermögen, Newslin verlor ein Vermögen, viele andere ihrer Partner ebenso. Während Chodorkowski in Sibirien saß, versuchte Newslin in den letzten Jahren, den Schatz wiederzubeschaffen, den ihnen der russische Staat damals nahm.

Und zumindest einen Teil des Geldes hat ihnen das Ständige Schiedsgerichtshof heute zugesprochen. 50 Milliarden Dollar soll Russland an die ehemaligen Eigentümer als Entschädigung zahlen, da der Staat absichtlich einen Bankrott von Yukos herbeigeführt habe, um das Unternehmen übernehmen zu können. Die Strafsumme entspricht circa 10 Prozent der russichen Devisenreserven. Damit endet vorläufig einer der größten Schadensersatzprozesse der Geschichte. Aber der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bereits angekündigt, dass sein Land alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen werde, um gegen das Urteil vorzugehen.

Der russische Staat hat ihn enteignet – aber Chodorkowski interessiert sich angeblich nicht mehr für sein Vermögen

Die Frage, ob Michail Chodorkowski das große Geld wirklich nichts mehr bedeutet, wird häufig gestellt, seit der 50-Jährige im Dezember überraschend freigelassen wurde. Der einstige Öltycoon steht wie kein anderer in Russland für kapitalistisches Gespür und unternehmerische Raffinesse. Geschätzte 15 Mrd. Dollar soll Chodorkowski einst besessen haben, er galt als der ungekrönte König der Oligarchen, ein mächtiger Strippenzieher, der sich anschickte, in der Liga der internationalen Großkonzerne mitzuspielen.

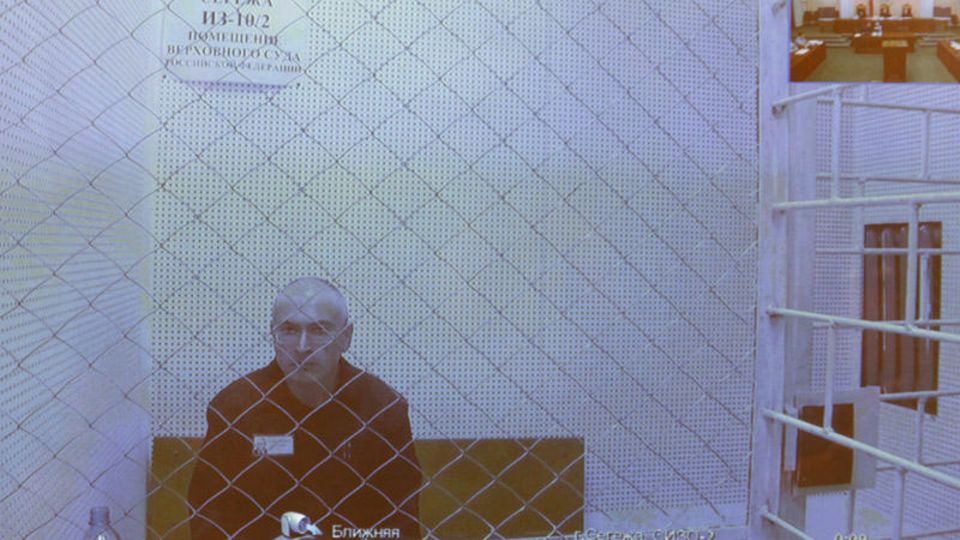

Doch seit seiner Entlassung hat der frühere Superreiche öffentlich dem Geschäftsleben entsagt. Im Dezember versammelte Chodorkowski eine Runde von Besuchern in Berlin um sich. Treffpunkt war ein kleiner Raum im Mauermuseum am Checkpoint Charlie, nicht das mondäne Hotel Adlon, in dem er früher aufgetreten ist. Ein Ort, an dem Opfer von Diktaturen gewürdigt werden und keine Manager. In diesem Ambiente gab sich Chodorkowski betont bescheiden, mit leisem Witz, einfachem Anzug und ergrautem Kurzhaarschnitt. Er wisse gar nicht genau, wie viel ihm überhaupt noch gehöre, behauptete er: „Es wird reichen, um zu leben.“

Mit seinem Freund Leonid Newslin hatte Chodorkowski Yukos einst zu einem Vorzeigekonzern aufgebaut. Um die Jahrtausendwende war es eines der größten Unternehmen in Russland, produzierte ein Fünftel des dortigen Öls und fuhr schwindelerregende Gewinne ein. Zugleich war Yukos transparenter als die anderen Konzerne im undurchsichtigen russischen Rohstoffsektor – westliche Investoren wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Doch Chodorkowski fühlte sich so stark, dass er sich mit dem Kreml anlegte. Er mischte sich in die Politik ein und plante einen Verkauf von Anteilen an US-Konzerne, ohne sich mit der Regierung abzustimmen – eine Todsünde in Putins Russland.

Dass dieser Prozess überhaupt stattfinden konnte, war überraschend – denn Russland musste zustimmen

Der Yukos-Chef wurde im Oktober 2003 festgenommen, und Newslin floh aus Russland, weil die Staatsanwaltschaft auch ihm auf den Fersen war. Zwei Jahre später sprach man Chodorkowski des Betrugs und der Steuerhinterziehung schuldig, und die russische Führung kümmerte es wenig, dass das Urteil weltweit als politisch motiviert wahrgenommen wurde. Chodorkowski überschrieb seine gesamte Beteiligung an der Yukos-Holding Group Menatep Limited (GML) seinem Freund Newslin, der damit über Nacht zum Mehrheitseigner wurde – und zu einer Art Vermögensverwalter.

Ob dieses Vermögen überhaupt noch etwas wert sein würde, war zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. Denn im Grunde war Yukos Ende 2004 tot. Die Behörden forderten Steuernachzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe, während zugleich russische Konten des Unternehmens eingefroren waren. Das Management konnte die Forderungen nicht bedienen, und die größte Fördertochter des Konzerns wurde zwangsversteigert. Wer sie kaufte? Auf Umwegen ging das Unternehmen an den Staatskonzern Rosneft – zu einem Spottpreis, wie die damaligen Yukos-Aktionäre behaupten. Newslin war Mehrheitseigner, aber er hatte die Mehrheit an einem Unternehmen, dessen Filetstück sich der russische Staat angeeignet hatte. Diese Versteigerung ist es, die heute im Zentrum des Konflikts steht. Die Inhaber der Yukos-Holding GML betrachten sie als brutale Enteignung. Die russische Regierung einfach als einen Akt souveräner Steuerpolitik.

London, Jermyn Street, eine Seitenstraße in der Nähe des Piccadilly Circus. In kleinen, holzgetäfelten Geschäften werden Maßhemden, Businessanzüge für 800 Pfund und rahmengenähte Schuhe angeboten. Neben den Piccadilly-Arkaden liegt die Kanzlei Wiggin Osborne Fullerlove, ein Anwaltsbüro, das nach eigener Beschreibung auf „wohlhabende Privatkunden“ spezialisiert ist. Es empfängt Tim Osborne, ein freundlicher, rundlicher Anwalt mit grauem Schnurrbart, rosa Hemd und bunten Manschettenknöpfen.

Osborne muss sich noch schnell um einen Klienten kümmern, einen Filmproduzenten, der sich überraschend angekündigt hat. Dann hat er Zeit, über den Fall zu sprechen, zu dessen Gesicht er in den vergangenen Jahren geworden ist: das Yukos-Verfahren. Osborne ist heute Geschäftsführer der Yukos-Holding GML, und seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass aus der auf dem Papier festgehaltenen, fast obskur hohen Summe von 103,5 Mrd. Dollar tatsächlich Geld wird.

„Lange hat doch keiner damit gerechnet, dass wir mit dieser Klage durchkommen würden. Man hat uns nicht ernst genommen, weil keiner damit gerechnet hat, dass die Russen sich auf das Verfahren einlassen werden“, sagt Osborne. Es ist eine der vielen Besonderheiten dieses Streits: Das Gericht in Den Haag ist ein Schiedsgericht, und ein Verfahren dort kann nur funktionieren, wenn beide Parteien – mehr oder weniger – freiwillig teilnehmen. Etwa weil sie sich an internationale Verträge gebunden fühlen. Natürlich kann das Schiedsgericht nicht die Polizei losschicken, um russische Minister auf die Anklagebank zu zerren. Warum die Russen dennoch ein möglicherweise teures Urteil riskieren? Es könnte peinlich werden, wenn der Eindruck entsteht, dass ein WTO-Mitglied wie Russland sich nicht an globale Wirtschaftsabkommen hält.

Osbornes Arbeit hat darum in den letzten Jahren zu einem Großteil in politischem Lobbyismus bestanden. Der Anwalt reist seit Jahren fast im Monatstakt durch Europa: Termine in Außenministerien, bei Parlamentariern und in PR-Agenturen. Je höher der internationale Druck auf Russland, desto größer die Chance, dass die Klage in Den Haag nicht unter den Tisch fällt. „Wir können jetzt tatsächlich mit einer Entscheidung rechnen“, sagt Osborne.

Russland wollten keine außergerichtliche Einigung

Für den heute 62-Jährigen war dieses Spiel auf der großen Bühne eine neue Erfahrung. Osborne, von Haus aus Steuerrechtler, war ursprünglich zu Yukos gerufen worden, um den Konzern in einer Hauruckaktion aus Russland in den Westen zu verlagern, als es 2003 für das Management eng wurde. Dabei sollte das ungünstige britische Steuersystem vermieden werden, es gab ja Gibraltar und die Isle of Man. „Wir machten unseren Job, wir machten ihn diskret, wir wurden bezahlt, und ich vergaß die Sache“, sagt Osborne. Doch aus dem schnellen Job wurde eine Dauerbeschäftigung. Als die ehemaligen Yukos-Eigner kurz darauf jemanden suchten, der als Geschäftsführer von GML den Kampf um die Entschädigung vorantreiben würde, erinnerten sie sich an ihn.

Einen ersten Sieg errang sein Team im November 2009, als das Gericht den Weg für eine Schadenersatzklage freiräumte. GML klagt auf Grundlage der Internationalen Energiecharta, eines Vertragswerks, mit dem die Rechte von Investoren und Erzeugern in der Energiewirtschaft geschützt werden sollen. Russland hat die Charta unterzeichnet, aber nicht ratifiziert, weshalb die Vertreter Moskaus zunächst argumentiert hatten, sie seien an deren Regeln nicht gebunden. Die Richter sahen das allerdings anders, da Russland sich verpflichtet hatte, die Charta provisorisch anzuwenden. Die Entscheidung wirkte wie ein Fanal. Denn nun könnten sich auch andere Energieunternehmen, die vor 2009 in Konflikt mit Russland gerieten, in Den Haag um Entschädigung bemühen.

Die Standpunkte in diesem Prozess waren klar: Die russische Seite beharrt darauf, es habe sich bei der Zerschlagung von Yukos um einen Steuerstreit gehandelt, der nichts mit internationalen Verträgen zu tun habe. GML behauptet hingegen, die Steuerforderungen seien unverhältnismäßig gewesen und hätten damit gegen den Schutz von Privateigentum verstoßen, der in der Charta geregelt ist.

Berufen konnten sich die Kläger dabei auf kleinere Verfahren, in denen frühere Yukos-Minderheitseigner bereits recht bekommen hatten. Im Juli 2012 sprach ein Stockholmer Schiedsgericht in seiner Entscheidung ausdrücklich davon, die Russen hätten ihre Steuerforderungen willkürlich und diskriminierend eingesetzt. Moskau hingegen fühlte sich durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt, der 2011 urteilte, Yukos sei nicht „absichtlich zerstört“ worden. Ein Schadenersatzurteil aber steht auch vor diesem Gericht noch aus.

Die ehemaligen Yukos-Eigner könnten sich russisches Vermögen in Europa aneignen - etwa Flugzeuge

Osborne wundert sich bis heute, dass die russischen Unterhändler nie Anstalten machten, sich außergerichtlich zu einigen. „Wir haben immer klargemacht, dass wir bereit sind, mit der russischen Regierung zu reden. Aber alle unsere Versuche wurden abgewiesen“, sagt der Brite. „Für einen Deal braucht man eben zwei Seiten.“ Stattdessen überzog Russland die Ex-Yukos-Aktionäre und ihre Mitarbeiter mit Ermittlungsverfahren und Schuldsprüchen in Abwesenheit – die Osborne als „reine Schikane“ bezeichnet. „In Moskau behandelt man uns als kriminelle Gang, die keinen Schutz durch internationale Verträge genießt.“

Seitdem Chodorkowski allerdings freigelassen wurde, schießen die Spekulationen über einen Deal ins Kraut. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte ein ehemaliger Kreml-Insider, der auch unter den Zeugen im Haager Schiedsverfahren 2009 war: Andrej Illarionow, ein früherer Wirtschaftsberater Putins, der mittlerweile am libertären Cato-Institut in Washington arbeitet. Illarionow spekulierte in seinem Blog, Chodorkowski sei entlassen worden, um die Kläger im Haager Verfahren von ihren gewaltigen Forderungen abzubringen. Chodorkowskis Treffen mit Newslin heizte die Gerüchte noch an. Aber Osborne weist alle Vermutungen über Aktivitäten Chodorkowskis zurück: „Chodorkowski hat mit GML nichts mehr zu tun. Und er hat auch kein Recht, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen.“

Der Schiedsspruch des Den Haager Gerichts ist bereits gültig. Und GML hat immer wieder deutlich gemacht, dass man sich selbst helfen wird, wenn Russland sich weigern sollte zu zahlen.

GML könnte russische Konten, Flugzeuge oder Aktien in der EU oder den USA pfänden lassen. Der Imageschaden für Putin wäre immens, zumal es zu aufsehenerregenden Verfahren in einzelnen EU-Staaten käme. „Wenn nach einem Schiedsspruch nicht freiwillig gezahlt wird, kann unter Umständen auf dessen Grundlage vollstreckt werden – mithilfe staatlicher Gerichte“, erklärt Schiedsrechtsexpertin Nacimiento. „Das könnte tatsächlich auch Bankvermögen oder Sachwerte in Westeuropa betreffen.“ Die Firma Walter Bau machte 2011 vor, was das im Extremfall bedeuten kann: Die Deutschen ließen eine Boeing 737 des thailändischen Kronprinzen am Münchner Flughafen festsetzen, weil eine Millionenforderung aus einem Straßenbauprojekt seit 20 Jahren nicht beglichen worden war. Die thailändische Regierung bezahlte die Schulden schließlich, um das Flugzeug wieder freizubekommen.

Ob Newslin und Chodorkowski in der Villa in Herzlia auch über derartige Szenarien sprachen, ist nicht bekannt. Im Interview mit einem russischen Sender schwärmte Newslin anschließend stattdessen von Chodorkowski als einem Mann „aus der Liga Bill Gates, Sergey Brin oder Mark Zuckerberg“.

„Ich würde schon gern wieder mit Chodorkowski zusammenarbeiten“, sagte Newslin. „Aber wir haben es einfach nicht geschafft, übers Geschäft zu sprechen.“