Der Tisch beim Edelitaliener ist reserviert. Der Deal steht. Doch als einer der Männer ihm gegenüber in die Aktentasche greift, weiß Jens Schumann, dass etwas schiefgeht: Die Investoren wollen nachverhandeln. Sie wissen, dass dem Start-up die Zeit davonläuft: Tipp24 braucht frisches Geld. Dringend. „Wir konnten die Tage bis zum Aus zählen“, sagt Schumann heute. Die Finanziers aber hatten damals alle Zeit der Welt. Das Closing Dinner fällt an diesem Abend im September 2000 aus. Stattdessen ringen Schumann und sein Partner Marc Peters um Konditionen, während der müde Notar wartet. Um halb vier morgens trennt sich die Runde. Die Gründer fahren ins Büro. Sie legen sich unter den Schreibtisch, um zu schlafen.

Sie waren Helden für kurze Zeit. Internetpioniere. Menschen, denen Investoren das Geld nur so hinterherwarfen. Ein halbes Jahrzehnt lang hatte das World Wide Web Anleger und Gründer träumen lassen. Doch kurz nach Beginn des neuen Jahrtausends erfasste ein Massensterben die New Economy. Dotcom Mania ging zu Ende. Die Folgen trafen Unternehmen und Beschäftigte auf der ganzen Welt: Börsencrashs, Pleiten, Entlassungen. Und verzweifelte Versuche, mit der Firma doch zu überleben.

Im Rückblick waren sich alle schnell einig, selbst die, die vom Boom profitiert hatten: Das konnte ja nicht gut gehen. Wieder einmal waren Anleger in einen Taumel der Gier geraten, als hätte sie die Geschichte der Spekulationsblasen seit dem Tulpenfieber des 17. Jahrhunderts nicht eines Besseren belehren müssen. Wieder hatten Unternehmer die Kaufmannslehren zum eigenen Schaden ignoriert. Wieder hatten Kriminelle abgezockt; hatten Regierungen, Kontrolleure und Experten Augen und Ohren verschlossen.

Eine Blase wie jede andere?

Eine Blase wie jede andere. Und doch ganz anders. Denn diesmal ließ sie nicht nur Zerstörung zurück. Die Exzesse der 1990er schufen die Grundlage für eine reale New Economy: die digitale Wirtschaft, die eine Dekade später jeden Winkel der Welt, jede Wohnung und jedes Unternehmen durchdrungen hat. Ihren atemberaubenden Fortschritt verdankt die Internettechnologie den Verrückten von damals, die das Unmögliche für selbstverständlich erreichbar hielten. Spleenige Start-ups wie Google und Amazon wuchsen zu Konzernen heran, die heute die Welt dominieren. Ein neues Unternehmertum eroberte Deutschland. Viele der Stars von damals sind vom Firmament gestürzt. Aber die Start-up-Szene blüht. Dotcom Mania fügte der Geschichte der Krisen eine Lektion hinzu: Fortschritt gibt es nur mit Versuch und Irrtum. Auch wenn die Balance nicht immer gelingt.

Als der Jurastudent Schumann 1998 an der Uni Münster sein Staatsexamen ablegt, hat er „die ersten Gehversuche im Internet“ schon hinter sich: ein paar E-Mails verschickt, die Abschlussarbeit in den PC gehackt. Und gemeinsam mit seinem Freund Marc Peters eine Berufswahl getroffen: „Irgendwas mit Internet.“

Schumann heuert bei einer Internetagentur in Hamburg an. Seine erste Aufgabe ist für ihn Neuland. Er soll einen Businessplan für ein schwedisches Start-up schreiben, das bei der Suche nach Stipendien hilft. Der Jurist bastelt aus ein paar Vorlagen etwas zusammen. 3,5 Mio. Dollar Investorengeld bringt das Werk den Auftraggebern ein. Eine Frage beantwortet Schumann im Businessplan nicht, aber die hat auch keiner gestellt: Wie will das Portal eigentlich Geld verdienen?

Das Ende aller Rezessionen

Die Handelswährung der Dotcom-Ära waren nicht D-Mark oder Dollar. Sondern Klicks und Registrierungen. „Wie man das monetarisieren wollte, wusste keiner“, sagt Schumann. Als die Frage dann doch irgendwann aufkam, war es mit seinem Erstkunden schnell vorbei. Doch erst mal kamen die fetten Jahre.

Zum ersten Mal hörten damals viele Deutsche von jenem Ort in Kalifornien, wo massenhaft Cybergold entdeckt worden war: Silicon Valley. Im Schnitt alle fünf Tage sei 1997 ein Valley-Unternehmen an die Börse gegangen, und „jeden Tag wurden 62 neue Millionäre geprägt“, staunte selbst das US-Magazin „Business Week“. Es sei „die größte einzelne Schaffung von Wohlstand und wirtschaftlicher Aktivität innerhalb einer kurzen Zeitspanne“, zitierte es einen führenden Risikokapitalgeber.

„Jeder Laie konnte mit ein paar Tools eine Website zusammen-schustern“, sagt Schumann. „Eine Masse von Leuten brachte die Grundvoraussetzungen mit, in diesem Markt mitzumischen.“

Schumann schreibt damals zusammen mit seinem Freund Peters einen Businessplan. Diesmal für sie selbst. Beim Small Talk auf einer Party hat Peters aufgeschnappt, dass die Lotto-Branche 20 Mrd. D-Mark jährlich umsetzte. „Da machte es klick bei uns.“ Sie würden die alte Tante Lotto ins Internetzeitalter hieven. Ein Name ist schnell gefunden: Tipp24. Per Schneckenpost schicken sie den 60-Seiten-Ausdruck an eine Handvoll Risikokapitalgeber. Nach wenigen Wochen haben sie eine Zusage. „Jeder, der eine vernünftige Idee in drei graden Sätzen rüberbringen konnte, bekam Kapital“, sagt Schumann. 7 Mio. D-Mark waren es für die beiden Berufseinsteiger. Statt Eigenkapitals brachten sie „grenzenlose Naivität“ mit – ohne die sie die kommenden Turbulenzen wohl nicht überstanden hätten. Manchmal, sagt Schumann, fragten sie sich erschrocken: „Was passiert da eigentlich?“

Das Jahrzehnt des Optimismus

Eine Weile schien die Antwort ganz einfach: Dem Kapitalismus war die perfekte Synthese gelungen – gute Ideen treffen auf gutes Geld. Und Wunderbares entsteht. Eine in Amerika lang praktizierte Finanzierungsform brachte selbst die deutsche Unternehmenslandschaft in Schwung. Early Stage Venture Capital, das junge Firmen finanziert. Innerhalb weniger Jahre entstanden allein in Deutschland mehr als 200 Wagniskapitalgesellschaften. Aber überall in der Welt wollten Millionen investiert werden. Es war leicht, an Geld zu kommen. Auch mit Ideen, die nur auf den ersten Blick gut waren.

In London etwa beschließen an einem Sommertag 1998 zwei 30-jährige Schweden, „groß zu denken“. Ernst Malmsten und das Ex-Model Kajsa Leander wollen das erste wahrhaft globale Modeportal schaffen: Boo.com. In sieben Sprachen und 18 Währungen solle die Seite operieren. Das Problem: Das Paar hat wenig Erfahrung und erst recht kein Geld. Finanzkräftige Investoren kennen sie auch nicht. Doch sie haben eine Amex-Goldkarte, die ihnen einen Tisch im Soho Grand Hotel in Manhattan, New York, verschafft. Von dort aus faxen die beiden ihren fünfseitigen Businessplan mit glamourösem Absender an die Banken der Wall Street. „Boo.com wird die Art revolutionieren, wie wir einkaufen“, verspricht Leander wenig später in einer Promotion-CD, die sich Boo.com allein eine halbe Mio. Dollar hat kosten lassen. Ein Klacks angesichts der 135 Mio. Dollar, die Investoren wie der LVMH-Eigner Bernard Arnault oder die Investmentbanken JP Morgan und Goldman Sachs auf Basis des Businessplans rausrücken. Euphorisch beginnen die Gründer, ihre Firma aufzubauen. Eine Geschäftsidee und jede Menge Kapital – was soll da schon schiefgehen?

Der Zeitgeist gebot ja Optimismus. Die USA erlebten, was der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz in seinem gleichnamigen Buch die „Roaring Nineties“ nennt. Die Wirtschaft wuchs so stark wie seit 25 Jahren nicht mehr, und die Konjunkturlok zog Europa mit. „Rezessionen gehörten der Vergangenheit an, und die Globalisierung bescherte der ganzen Menschheit Wohlstand“, beschreibt Stiglitz in seinem Buch die Stimmung. Das Internet sorgte nicht nur für hohe Produktivitätszuwächse. Es versprach das Verschwinden des Konjunkturzyklus schlechthin, weil die Lagerhaltung besser gesteuert und der Wechsel zwischen Auf- und Abschwung so verhindert werden konnte.

Die Arbeitslosigkeit sank, die Inflation schien besiegt. Die Neunziger wurden zum Jahrzehnt des ungebrochenen Glaubens an den Markt und die segensreiche Wirkung der Deregulierung. In der Telekombranche, aber auch im Finanz- und Bankensektor. Die Firmen strichen gute Gewinne ein, Gründer wurden quasi über Nacht reich. In Deutschland machten etwa die Brüder Alexander, Marc und Oliver Samwer Schlagzeilen, die erst einen Ebay-Klon gründeten – und ihn dann nach einem halben Jahr für 50 Mio. D-Mark an das US-Auktionshaus weiterverkauften. Die Euphorie sprang über, auch Nichtgründer wollten beim Reichwerden mitmachen. Viele Amerikaner verschuldeten sich, um Aktien zu kaufen. „Vergesst den Dow. Hier kommt die New Economy“, schrieb die Zeitschrift „Wired“, das Sprachrohr der digitalen Revolution. Doch der Begriff „New Economy“ stand für mehr als neue Unternehmen. Er spiegelte die Überzeugung, dass die Volkswirtschaften der Welt einer goldenen Zukunft entgegengehen.

Die Stunde der Gurus

Der Fortschrittsglaube erfasste auch die Nation, die den englischen Sprachschatz um die „German Angst“ bereichert hatte. Die Deutschen wurden zu Zockern. Der Börsengang des Staatskonzerns Telekom hatte die Kleinaktionäre auf den Geschmack gebracht. An ihrem ersten Handelstag im November 1996 stieg die „Volksaktie“ um 16 Prozent. Ein halbes Jahr später, am 10. März 1997, wurde der Wahnsinn zur Methode erklärt: Mit dem Neuen Markt eröffnete die Frankfurter Börse ein „Wachstumssegment“, für das die Zulassungsvoraussetzungen gelockert worden waren.

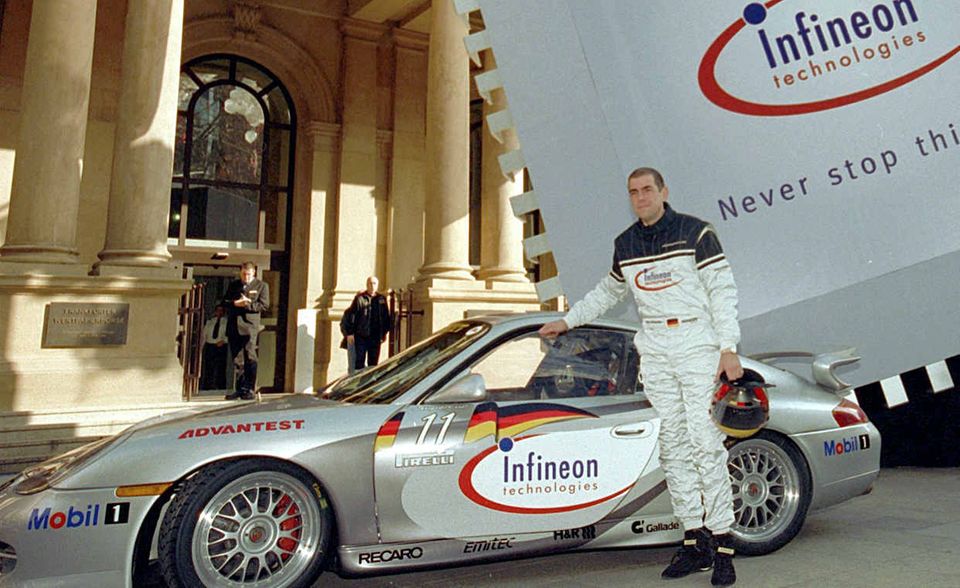

Der Nemax startete mit nur zwei Werten: dem Telekomanbieter Mobilcom und dem Ingenieursdienstleister Bertrandt. Zehn weitere Unternehmen zogen im Laufe des Jahres nach. 41 waren es im darauffolgenden Jahr und 130 ein weiteres Jahr später. Sie hießen Intershop, Pixelpark, Kabel New Media oder EM.TV und hatten irgendwas mit Internet, Mobilfunk, Biotechnologie oder Medien zu tun. So genau wussten das die Käufer der Aktien nicht immer. Mussten sie auch nicht. Drei Jahre lang hieß es: Dabei sein ist alles – Kursgewinne garantiert. „Die Leute kommen an den Schalter und fragen nach ,Infineon-Aktien oder wie das heißt‘“, zitierte der „Spiegel“ die Anlageberaterin der Stadtsparkasse München.

Die traditionelle Knappheit der Finanzmittel wurde abgelöst von der Knappheit erstnotierter Aktien. Den Glücklichen gelang es, in ein „Friends & Family“-Programm zu schlüpfen und bevorzugt bedient zu werden. „Kann ich auch reich werden?“, fragte die „Bild“-Zeitung. Klaro, antworteten die Deutschen. Von 1997 bis 2001 verdoppelte sich die Zahl der Aktionäre von 5,6 auf 12,9 Millionen.

Die neuen Stars waren Leute wie Thomas Haffa, dessen EM.TV die Fernsehrechte der „Sesamstraße“ vermarktete und der bei der Formel 1 einstieg. Zum Treffen mit Bankern fuhr Haffa auf der Harley Davidson vor. Journalisten und Analysten empfing er auf einer Yacht in Cannes. Beide Berufsgruppen wurden willige Helfer des Booms. 5 Mio. Dollar im Jahr verdiente etwa Henry Blodget, 35-jähriger Analyst bei Merrill Lynch. 15 Mio. Dollar seine Rivalin Mary Meeker, die „Diva des Internets“ bei Morgan Stanley Dean Witter.

Auch die deutsche Szene hatte ihre Gurus: Bernd Förtsch, „Mr. Dausend“ genannt, seitdem der Franke für eine Biotec-Aktie das Kursziel „Dausend Euro“ ausgegeben hatte. Oder den Börsenjournalisten Egbert Prior, gegen den später wegen Kursmanipulation ermittelt wurde. Oder Kurt Ochner, dank dessen Erfolg das von Julius Bär in Deutschland betreute Fondsvolumen von wenigen Hundert Millionen D-Mark auf bis zu 12 Mrd. D-Mark stieg. Sendungen wie die „N-TV Telebörse“ und „3Sat-Börse“ machten „Wetten, dass …?“ Konkurrenz. Am 10. März 2000, exakt drei Jahre nach Gründung, erreichte der Nemax sein Allzeithoch. 234 Mrd. Euro waren seine Firmen nun wert. Theoretisch.

Schon kurz zuvor hatte das Internet seinen endgültigen Triumph errungen. Der Internetdienstleister AOL kündigte die Übernahme von Time Warner an, des größten Medienkonzerns der Welt. David schluckte Goliath. AOL setzte zwar nur einen Bruchteil von Time Warner um, war an der Börse aber fast doppelt so viel wert. Und nur dieses „Cybercash“ zählte. Denn bezahlt wurden die Zukäufe nicht mit Geld, sondern mit eigenen Aktien. Fusionitis brach aus.

1 Mio. Mark pro Tag verheizt

Es blieb nur noch ein kleines Problem: die Geschäftsmodelle. In den Jahren des Booms maß sich der Erfolg der Firmen nicht am Gewinn, sondern an der Cash-Burn-Rate. Je mehr Kapital ein Start-up verschlang, desto besser. Wenn die jungen Gründer in den Edelbüros ihrer Finanziers die Präsentationsfolien auflegten, musste an der Wand der hockey stick erscheinen: eine mit kurzem Anlauf senkrecht steigende Wachstumskurve.

Nachdem etwa die beiden Schweden aus dem Soho-Hotel ihre Modebörse Boo.com gegründet hatten, kultivierte die Firma eine 3-C-Methode der Expansion: „Champagne, caviar and the Concorde.“ Innerhalb kurzer Zeit wächst die Mannschaft von fünf auf 420 Mitarbeiter. Büros werden in Stockholm, München, New York und Paris eröffnet. Kajsa Leander engagiert eine New Yorker Stylistin, um die Frisur ihres computeranimierten Avatars Miss Boo zu perfektionieren. Der Launch der Website dagegen verzögert sich. Die Gründer haben die technische Herausforderung unterschätzt. Das Kapital aber verbrennen sie weiter. So lange, bis keins mehr da ist.

Für die Start-up-Szene wird die plötzliche und spektakuläre Pleite von Boo.com im Mai 2000 zum Wendepunkt. Rund 1 Mio. D-Mark pro Tag hat die Firma in ihrer kurzen Geschichte verheizt. Mit einer rauschenden Party in einem Londoner Pub feiern Malmsten und Leander das Ende. „Keep cool. The New Economy is hotter than ever“, verkündet das Magazin „Wired“ noch im Frühsommer aufmunternd. Doch die Klimaerwärmung bleibt aus.

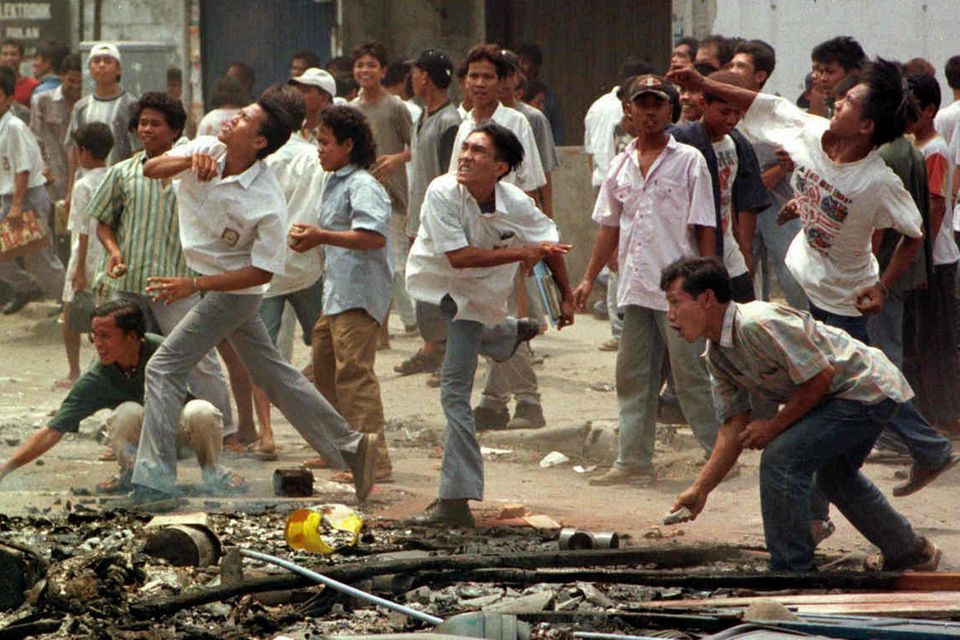

Die düstere Prophezeiung des greisen Börsen-Altmeisters André Kostolany beginnt sich zu erfüllen: „Blut wird sich ergießen auf den Neuen Markt.“ Als hätte einer gerufen: „Aber die haben ja gar nichts an!“, reißen Banker, Investoren, Journalisten und Kleinanleger nach dem kollektiven Rausch die Augen auf. Schon Ende März hat sich jeder vierte Börsen-Euro in Luft aufgelöst. Die schwächelnde Weltkonjunktur jagt die Börsen nach unten, die abstürzenden Kurse bremsen die Weltkonjunktur weiter.

„Die Investoren bekamen kalte Füße“, sagt Schumann. „Die Milestones sollten plötzlich eingehalten werden.“ Sprich: Wer Entwicklungsziele verfehlt, bekommt kein Geld mehr. Tipp24 wächst, aber es wächst nicht schnell genug. Noch einmal setzen sie alles auf eine Karte. „Mitte 2000 standen wir vor der Frage: Entweder wir machen weiter wie bisher, dann haben wir Geld bis Anfang 2001. Oder wir starten eine TV-Kampagne, dann reicht das Geld nur bis zum Herbst“, erzählt Schumann. Sie wählen die zweite Option. Ein paar Wochen später sitzen sie mit den Computern auf den Knien vor dem Fernseher und warten. Der Spot läuft – aber auf ihrer Website geschieht nichts. 30 Sekunden, 35 Sekunden, 40 Sekunden. Eine Ewigkeit. Dann beginnen die Zugriffszahlen potenzieller Kunden zu steigen. Gewagt, gewonnen!

Gigabell geht als erste Firma pleite

Trotzdem rückt das Ende näher. An einem Augustabend kehrt Schumann spät noch mal ins Büro zurück. Niemand ist da. Der Gründer läuft zwischen den Schreibtischen durch, an den Bildschirmen vorbei, die die aktuellen Umsatzzahlen zeigen. Und plötzlich merkt er, dass er Abschied nimmt. Die vergangenen Wochen ist er durch halb Europa getingelt: Doch die Geldgeber waren wie von der Erde verschluckt.

Schließlich ist es die Old Economy, die die jungen Wilden raushaut: Eine Gruppe Hamburger Kaufmannsfamilien will investieren – zu Bedingungen, die die beiden Gründer ein paar Monate zuvor dankend abgelehnt hätten. „Wir haben uns geärgert, damals. Dabei hätten wir freudeschreiend durch die Gegend rennen müssen.“ Denn immerhin bekommen sie die überlebenswichtigen 13 Mio. D-Mark.

Im September 2000 meldet dann in Deutschland die Gigabell AG als erstes Unternehmen des Neuen Marktes Insolvenz an – der Internetprovider hatte nur ein gutes Jahr zuvor sein Debüt gegeben. Mit dem Motto: „Wenn wir an die Börse gehen, geht die Sonne zweimal auf“. Für viele Dotcoms aber geht die Sonne tatsächlich gar nicht mehr auf. Die Stunde ist gekommen von Dotcomtod – der Plattform „für exit-orientierte Unternehmensmeldungen“. Auch sie wird später untergehen. Aber bis dahin versorgen Insider Interessierte mit Kriseninterna aus strauchelnden Unternehmen. Von beiden gibt es reichlich.

Ad-hoc-Meldungen, die vorher als PR-Instrument missbraucht worden waren, funken nun SOS. Todeslisten kursieren, und wer sich darauf wiederfindet, ist verdammt. Am letzten Handelstag des Jahres schließt der Neue Markt 68 Prozent unter dem neun -Monate -zuvor erreichten Niveau. Ökonomen bereiten sich auf eine Rezession in den USA vor. Ein neuer Trend kommt in Deutschland an: Pink-Slip-Partys, auf denen gefeuerte Internetworker Tränen und Bier vergießen.

Auch die hässlichen Seiten des Booms kommen ans Licht. Haffa und sein Bruder Florian werden 2003 wegen falscher Firmenmeldungen verurteilt. Bodo Schnabel, Gründer des Verkehrstechnik-Unternehmens Comroad, bekommt sieben Jahre Haft. Er hat 96 Prozent der Umsätze erfunden. Der Neue Markt sei „Betrug mit gezinkten Karten und Falschspielern“, hatte Kostolany vor Erregung bebend schon 1998 in der „NDR Talk Show“ gewarnt. Ihm gegenüber saß Mobilcom-Chef Gerhard Schmid, und der konterte gelassen: Seine Firma sei „wunderbar“. Um 2800 Prozent war die Aktie im ersten Börsenjahr hochgeschossen. Jahre später wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, bei der Beantragung seiner Privatinsolvenz geschummelt zu haben.

Am 5. Juni 2003 schließt die Börse den Neuen Markt. Die Ära der New Economy ist amtlich beendet. Auf dem Friedhof der Dotcoms haben sich die Massengräber gefüllt.

Schneller als die Technik

Vieles wurde damals erfunden, was niemand brauchte oder (bezahlen) wollte. Joseph Stiglitz schildert in seinem Buch etwa, wie sich sein Neffe bei Kozmo.com einzelne Dosen Cola zu bestellen pflegte. Die Idee der Seite: Lieferung von Kleinartikeln binnen einer Stunde. Überallhin. Versandkostenfrei. Als Geschäft konnte das nicht gut gehen.

Manche aber waren ihrer Zeit einfach nur voraus. Das Modeportal Boo.com scheiterte am Größenwahn – aber vor allem an der Technik. Wer dort einkaufen wollte, brauchte unendliche Geduld. Ohne ein 56K-Modem schaffte es keiner bis zur Cyberkasse. Damals waren die Geräte nicht weit genug verbreitet, heute surft fast jeder mit mehr als 1000-facher Geschwindigkeit. Und das von Boo.com propagierte „versandkostenfrei“ ist Standard bei Portalen wie Zalando.

Am Ende sollten die Visionäre des Internets recht behalten: Die Technologie revolutionierte die Welt, vielleicht mehr als Buchdruck und Eisenbahnbau. Doch für viele Start-ups dauerte die Durststrecke zu lange. Der Bau der Datenautobahn, den ihre Nachfrage erst in Gang brachte, kam für sie selbst zu spät.

Tipp24 schrieb drei Jahre nach dem Start schwarze Zahlen. 2005 ging das Unternehmen in Frankfurt an die Börse. Die Geschäftsidee war „innovativ, aber nicht zu innovativ“, glaubt Schumann. Schumann ist inzwischen über 40. Seine Eltern fragen ihn nicht mehr, wann er denn sein zweites Staatsexamen ablegen werde. 2011 ist er in den Aufsichtsrat gewechselt. Einen Teil seiner Anteile hat er verkauft. 25.000 Aktien für 1,24 Mio. Euro.

Den meisten Deutschen ist die Lust an Aktien vergangen; sie haben den Höhenflug der letzten Jahre verpasst. Das Internet aber hat selbst die wildesten Prophezeiungen übertroffen. Dank Apple hat sich Amerikas Elektronikindustrie gegen die Konkurrenz aus Japan aufgerappelt. Facebook verdient Milliarden. Zalando ist an der Börse. Die VC-Branche der Risikokapitalgeber hat sich etabliert. Es gibt Überlegungen, den Neuen Markt wieder aufzusetzen. Denn nur wenn Entrepreneure Geld bekommen, können sie zu erfolgreichen Unternehmen heranwachsen. Die Berliner Chausseestraße hat sich zwar nicht zur Silicon Alley gemausert – aber die Tech-Szene muss sich hinter der Londons nicht verstecken. „Und der Fachkräftemangel in der IT wäre heute ohne den Dotcom-Boom noch größer“, sagt Schumann.

Die New Economy hat der Krisengeschichte ein Kapitel hinzugefügt. Aber auch eine Philosophie geschaffen, die „Business Week“ als das Erfolgsrezept des Silicon Valley beschrieb: „Geh Risiken ein. Schaffe ein Umfeld, um Ideen auszubrüten. Füg Geschwindigkeit hinzu. Dann Superwettbewerbsfähigkeit. Und ruh dich nie auf dem Erreichten aus.“