Peter Kämpf hält die Zukunft in der rechten Hand. Fünf Jahre Kleinarbeit stecken in dem Stift, mit dem er gerade Schleifen auf einen Schreibblock malt. Der Stift sieht nicht ungewöhnlich aus, genau wie die Striche, die er aufs Papier zieht – doch er hat es in sich. „Er erkennt seine Lage im Raum“, erklärt Kämpf, „rechnet die Schwerkraft aus der Bewegung he-raus und misst die Beschleunigung auf Papierebene.“ Kurz: Er weiß, was geschrieben wird. Die Daten überträgt er laufend an ein Tablet.

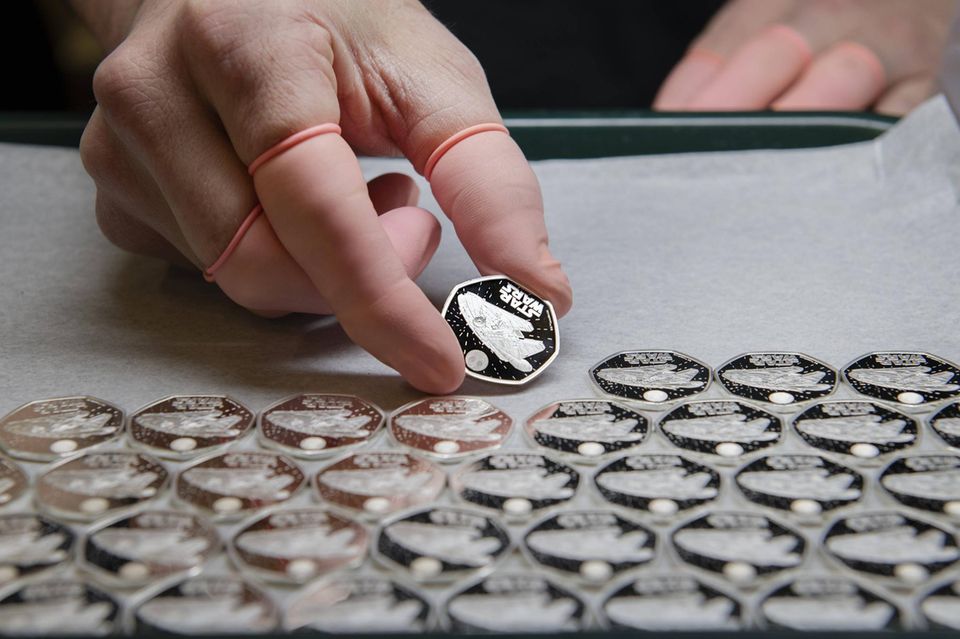

Digitale Stifte, die Handschrift entziffern, gibt es durchaus schon, sie funktionieren mal besser, mal schlechter, aber selten perfekt. Stabilo will mit dieser Neuentwicklung auch noch gar nicht auf den Massenmarkt. Der „Ergo Pen“ soll zunächst nicht Managernotizen lesen – sondern dank Handschriftanalyse Schreibstörungen erkennen. Etwa wenn Kinder Schwierigkeiten haben, flüssig zu schreiben, weil sie Stifte zu fest aufs Papier drücken. Die Kunden: erst Therapeuten, dann Schullabore.

Eine erstaunliche Karriere für einen eigentlich so simplen Gegenstand: den Stift. Über Jahrhunderte hat sich das Handwerk der Stiftmacher nur in kleinen Schritten verändert. Nürnberg ist seit 350 Jahren ein Zentrum der Branche, und von hier aus haben die drei großen Hersteller – Stabilo, Staedtler, Faber-Castell – die Welt erobert. Ihr Geschäftsmodell in all der Zeit ist gleich geblieben: Sie liefern das Werkzeug, das Gedanken festhält, und zwar rund um den Globus. Noch heute setzen sie jedes Jahr weltweit rund 1,5 Mrd. Euro um – aber der Export klassischer Holzstifte aus Deutschland macht davon nur noch 75 Mio. Euro aus. Das alte Schreibgerät verliert an Bedeutung, es wird von Tastaturen und Touchscreens ersetzt. Um sich zu behaupten, proben die Stiftdynastien da-rum den Spagat: Es gilt, das Kulturgut Handschrift vor dem Siegeszug des Digitalen zu retten – und zugleich eine Zukunft für ihr Handwerk zu finden.

Die einst florierende Reichsstadt Nürnberg verdankte ihren Reichtum der Handwerkskunst und der Lage: am spätmittelalterlichen Drehkreuz der Verkehrswege zwischen Amsterdam und Venedig. Spielzeugmacher schickten ihre Waren von hier durch ganz Europa, die Schreiner hatten einen guten Ruf, und weil Schreibgeräte immer wichtiger wurden, hatten im 17. Jahrhundert einige Pioniere die zündende Idee: Sie ummantelten Stäbchen aus Kohlenstoffkristallen mit Holz.

In Urkunden von 1662 taucht das erste Mal ein Name auf, der heute als Marke weltweit bekannt ist: Friedrich Staedtler. Erst wollte die strikte Gewerbeaufsicht den neuen Handwerkszweig gar nicht zulassen. „Alle Handwerker waren den strengen Kontrollen des Nürnberger Rates unterworfen“, sagt Matthias Murko, Direktor des Museums für Industriekultur. Später deckelte der Rat die Zahl der „geschworenen“ Bleistiftmacher, um die Qualität zu wahren. So blieb die Kunst fast 200 Jahre lang ein streng geschütztes Monopol.

Um die Nürnberger Handwerksordnung zu umgehen, siedelten sich einige Stiftmacher außerhalb der Stadtmauern an, abfällig als „Stümpler“ verrufen. Darunter die Familie Faber, die sich ab 1761 in Stein an der Rednitz als Modernisierer hervortat. Im 19. Jahrhundert stellte sie Schneid- und Fräsmaschinen auf und setzte als Qualitätsmerkmal für ihre Stifte einheitliche Längen und Härtegrade fest. Der erste Markenbleistift der Welt trug ihren Namen. Der Konkurrenz war all das ein Antrieb. „Es war die Basis für Nürnbergs Spitzenstellung in der Bleistiftproduktion“, sagt Murko.

Die ersten Technologiesprünge hatten die Stiftmacher noch aus der Not vollzogen. Denn das Grafit aus dem englischen Cumberland, das lange die Basis des Bleistifts war, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Kontinentalsperre Napoleons verknappt. Als regionale Quellen aus Passau und Böhmen nicht mehr reichten, ließ man Grafit zerreiben und mit Ton gestreckt zu Minen pressen. Ein Riesenschritt, denn das Verfahren ermöglichte später unterschiedliche Härtegrade und die maschinelle Fabrikation.

Auf ähnliche Weise mixte ein gewisser Johann Sebastian Staedtler Pigmente, Wachse und Kaolin zu erdigem Rot – und entwickelte so den ersten Buntstift, den er 1834 präsentierte. Gut 30 Jahre später begründete der Kaufmann Gustav Adam Schwanhäußer mit einer Firmenübernahme eine dritte Stiftedynastie – die man heute als Schwan-Stabilo kennt.

Zum Siegeszug verhalfen dem Nürnberger Holzstift die Industrialisierung und die Umtriebigkeit der Unternehmer: Sie schleppten Musterkoffer über den Atlantik und den Indischen Ozean, bedruckten Packungen mit exotischen Motiven, schufen Niederlassungen und ein internationales Handelsnetz.

Aber kamen sie sich dabei nie in die Quere? „Jedes der führenden Unternehmen hat ein eigenes Wertegerüst aufgebaut über die Jahrzehnte“, sagt Manfred Meller vom Industrieverband Schreiben, Zeichnen, Kreatives Gestalten. „Und seine Marke darüber von den anderen abgegrenzt.“ So pflegt Faber das Image der Hochwertigkeit, die das Adelsgeschlecht auch über das Logo signalisiert, in dem zwei Ritter kämpfen. Staedtler hat sich als Erneuerer hervorgetan, als Liebling aller technischen Zeichner: alles im Angebot, immer technologisch vorne. Schwan-Stabilo schlug mit Textmarker und Faserliner ein und führt dazu auf dem Markt der Kosmetikstifte: Kajal, Mascara und dergleichen mehr.

„Wir werden nicht zur IT-Company“

Weil die Kosmetiksparte stark wuchs, zog Schwan-Stabilo vor 20 Jahren aus Nürnberg heraus nach Heroldsberg, ans Tor zur Fränkischen Schweiz. Neben der neuen Hightechfabrik setzt ein mehrstöckiger Würfelbau der Schreibsparte ein Denkmal. Hinter der bleigrauen Fassade strahlen die Treppen so orange, die Wände so gelb, blau und grün wie der Textmarker „Boss“. Das Haus huldigt der Ikone, die sich 2,3 Milliarden Mal verkauft hat.

„Ich beobachte, wie ältere Kollegen den Marker noch benutzen“, sagt Forschungsleiter Peter Kämpf, selbst 55, in einem verglasten Meetingraum. „Aber die Jüngeren benutzen nur noch Computer.“ Nur: Was wird aus dem leuchtend bunten Stift, wenn Elektronik Schulbücher, Lehrmaterial und Notizen ersetzt? Noch ist er mit 100 Millionen Stück pro Jahr stabile Lebensader – und vollkommen umsatteln will Stabilo nicht. Einen Pen, der auf Tablets schreibt, hat Kämpf schon vor dem neuen Digitalstift entwickelt. Aber: „Wir werden nicht zur IT-Company, das ist ein anderes Ökosystem“, sagt Top-Manager Horst Brinkmann.

Stabilo ist heute in fünfter Generation in Familienbesitz, und jeder Generationenwechsel brachte zuletzt einen Umbruch. Der Vater des heutigen Stabilo-Chefs Sebastian Schwanhäußer etwa hätte sich gegen alle IT-Pläne gewehrt. Ein Computer kam ihm nicht auf den Tisch. Dafür erfand er den Textmarker, von dem wiederum sein Vater wenig hielt: „Mach Bleistifte!“, sagte der. Der Marker wurde Weltmarktführer, wie vor ihm der Kosmetikstift, der in den 20er-Jahren entwickelt wurde. Fast jeden zweiten Schminkstift der großen Konzerne fertigt Schwan Cosmetics heute – 12.000 Farben haben sie im Labor. Das Geschäftsfeld, das seit den 70er-Jahren mit zweistelligen Millioneninvestitionen strategisch ausgebaut wird, stellt heute mehr als die Hälfte des Umsatzes der Holding.

Trotzdem bleiben Schreibgeräte das Herz von Stabilo: Mit Stiften wie dem unverwechselbaren, sechseckigen, gelb umhüllten Feinschreiber „Point“ hat Stabilo seit den späten Siebzigern seine Marke in Europa und Asien erweitert. Produziert wird neben Deutschland und Tschechien längst auch in Malaysia. China ist ein Schlüsselmarkt, dort wächst der Absatz zweistellig. Das Land wird 2018 mehr Stifte kaufen als die USA, glaubt der Marktforscher Euromonitor. Und es gilt als „markenaffin“. „Chinesen kaufen Kinderprodukte gern von einer deutschen Marke“, sagt Stabilo-Chef Schwanhäußer.

Man darf nicht vergessen, wie wichtig Schüler als Kunden für den Stiftecluster sind. Auch wer heute nur noch Tastaturen und Displays bearbeitet, hat mit den Produkten aus Nürnberg schreiben gelernt. Da liegt es vielleicht nah, dass Stabilo den digitalen „Ergo Pen“ als erstes auf den Bildungsmarkt bringen will.

Stabilo hat dafür das Institut für Schreibmotorik geschaffen, das mit dem Deutschen Lehrerverband zusammenarbeitet. Die Untersuchungen des Instituts zeigten, dass die Feinmotorik zunehmend leide, sagt Geschäftsführerin Marianela Diaz Meyer: „Jeder zweite Junge und jedes dritte Mädchen haben Pro-bleme.“ Diaz Meyer glaubt, dass auch Finnland, das die Schreibschrift in Schulen 2016 abgeschafft hat, das wieder rückgängig machen wird: Wer mit einer Handbewegung Gedanken zu Worten verbinde, aktiviere nun einmal mehr Hirnregionen und vergesse das Notierte weniger leicht.

Die Sorge um das Kulturgut Handschrift eint den Cluster. Alle drei Hersteller ziehen regelmäßig Experten zurate. Nur gemeinsame Forschung – die fehlt.

Der ritterliche Stift

Weiter zu Faber-Castell, zum beschaulichen Stammsitz am Ufer der Rednitz. Unter roten Spitzdächern schachteln sich die Fabrikblöcke ineinander, Fachwerk, Backstein, Industrieromantik. Drinnen, in den Gewölben, wirkt die Zeit fast wie angehalten – wären da nicht Fräsen und Sägen hinter Glas, Laser, die Ausschuss entdecken, und Computer, die für hundertstel Millimeter Genauigkeit sorgen. Geblieben ist der Duft von Tropenholz. Die Produktion von Stiften der obersten Qualität riecht nach indonesischer Zeder.

Sie beginnen als Brettchen, klein wie ein iPad mini; gleiten durch Messerwalzen, die Rillen hineinschneiden; durch Spritzmaschinen, die die Rillen dann mit Leimfäden füllen, und Sortiergeräte, die Minen hineinlegen. Zwei dieser Brettchen werden schließlich zu einem Sandwich gepresst und daraus die Bleistifte gefräst: runde, drei- oder sechseckige. Bei holzgefassten Bleistiften ist Faber-Castell mit zwei Milliarden Stück pro Jahr Weltmarktführer.

In Stein wird davon nur ein Bruchteil gefertigt. Die größten von neun Werken stehen in Brasilien und Indonesien. Aber weil es derzeit ein Trend unter längst Erwachsenen ist, sich gegen Stress an Zeichenstift und Malbuch zu setzen, fährt die Fabrik Sonderschichten.

Vom Werk führen einige Schritte durch einen Park hinüber zum Schloss, in dem die Adelsfamilie bis zum Zweiten Weltkrieg wohnte. Heute dient es Ausstellungen, Bällen oder Betriebsversammlungen. Kulissenbauer bereiten einen Kinodreh vor. Es gibt auch einen Film, der dokumentiert, wie der 2016 verstorbene Graf Anton-Wolfgang Holzstifte vom Turm purzeln ließ, um die Bruchsicherheit zu beweisen, etwa die grünen Klassikers „Castell 9000“.

„Wir wollen Lebensbegleiter sein“

Wie kein anderer verbreitete das Modell den Weltruf der geadelten Stifte. Er geht zurück auf Lothar von Faber (1817–1896), den Vater der Bleistift-Normierung auf 17,5 cm Länge. Der Patriarch schwärmte nach einem Frankreichaufenthalt vom Pariser Flair und den Schaufenstern dort, gründete Dependancen in den besten Lagen von Wien, Paris oder New York. „Mir war es von Anfang an nur darum zu tun, mich auf den ersten Platz emporzuschwingen, indem ich das Beste mache“, schrieb er den Nachfahren ins Stammbuch. Abheben von minderwertigen Kopien, das war seine Leitidee.

„Alles, was wir tun, hat mit Marke zu tun. Wir wollen uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren“, sagt auch heute Vertriebs- und Marketingvorstand Rolf Schifferens. Man feuere sich gegenseitig an im Nürnberger Stiftecluster, beäuge sich, ja, aber kopiere nichts.

„Unsere Strategie: Wir wollen Lebensbegleiter sein vom frühen Schulalter bis zum exklusiven Schreibgerät für mehrere Tausend Euro.“ Unverwechselbar wolle man sein, Künstler und Liebhaber des schönen Schreibens ansprechen. Rasch wechselnde Jugendsortimente wie Schwan-Stabilo? „Ist nicht unser Fokus, wir sind traditionsbewusst“, sagt Schifferens und erzählt, welch reißenden Absatz stattdessen die von Modemacher Karl Lagerfeld entworfene „Karlbox“ findet, eine limitierte Künstleredition mit mehr als 300 Farb-, Aquarell-, Pastell- und Skizzierstiften – für 2 500 Euro.

Das allgemeine Schreiben – der Bleistift, der Kugelschreiber – „ja, das gerät durch die Digitalisierung ein wenig unter Druck“, räumt Schifferens ein. Nicht aber das hochwertige Schreiben, die Premiumlinie, für die seit Herbst weltweit der junge Charles Graf von Faber-Castell die Verantwortung trägt. Der 36-Jährige ist Nachfolger im Wartestand. Seitdem sein Vater Anton-Wolfgang vor gut einem Jahr starb, ist offen, wie es mit der Führung des Familienunternehmens weitergeht.

Derzeit leitet es Gräfin Mary, 65, Frau des verstorbenen Anton-Wolfgang, Stiefmutter von Charles, zuletzt Chefin der hauseigenen Kosmetiksparte. Charles würde gern das Ruder übernehmen, Mary aber scheint eher eine der drei Töchter, die sie mit Anton-Wolfgang hat, an der Spitze zu sehen. Die aber sind (zum Teil noch deutlich) unter 30, eine Nachfolge würde dauern. Darum liebäugelt Mary derzeit mit einem externen CEO … es ist kompliziert.

Faber-Castell allerdings hat Erfahrung mit der Übergabe des Unternehmens an die Nachkommen, Anton-Wolfgang führte es in achter Generation. Sie werden wohl auch diesmal eine Lösung finden.

Granulat statt Holz

Der Staedtler-Geschäftsführer Axel Marx hat eine Tour durch die Minenfabrik geführt, jetzt leert er seine Anzugtaschen. Jede Menge Stifte, natürlich. Unter anderem trägt er einen „Mars Lumograph“ darin – den traditionellen Staedtler-Bleistift, der im Jahr 1900 mit seinen 17 Härtegraden eine Revolution war – und eine deutlich neuere Innovation: den „Wopex“.

Etwas Neues rund um ein so einfaches, klares Produkt wie den Bleistift zu entwickeln ist ja nicht leicht. Staedtler hat sich darum vor einigen Jahren an das Material gemacht: Der „Wopex“ sieht aus wie ein gewöhnlicher Blei- oder Buntstift, allerdings ersetzt bei ihm ein neuer Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff die klassische Ummantelung der Mine aus Holz. Der Stift ist dadurch schwerer und liegt besser in der Hand, er bricht nicht so leicht – und er lässt sich ressourcenschonender herstellen. Statt nur 20 lassen sich 80 Prozent eines Baumes bei seiner Herstellung verwenden. Gut für die Umwelt, gut für die Kosten. „Für unsere Branche ist das fertigungstechnisch eine Revolution“, sagt Marx. Effizienz sei zwingend, wenn man den Standort Deutschland erhalten wolle – noch immer sind sieben von zehn Staedtler-Produkten „made in Germany“.

Trotz aller Nähe zu den Konkurrenten käme man sich selten ins Gehege, glaubt auch er: „Die Kompetenzen sind verteilt. Jeder hat alles im Sortiment. Aber die Stärken variieren sehr stark.“ Staedtler hält sich dabei zugute, technologischer Vorreiter für viele Produkte zu sein – und natürlich basteln sie auch hier an der digitalen Zukunft.

Marx zückt einen klassischen Sechskantstift. Drei der Seiten sind schwarz, drei gelb, er sieht aus wie der Bleistift-Klassiker aus dem Staedtler-Programm, der „Noris“. Das Innenleben dieses Stiftes allerdings besteht nicht aus Grafit – sondern aus Technik. Staedtler hat ihn gemeinsam mit Samsung entwickelt, auf den Geräten der Koreaner kann man mit ihm schreiben, notieren und zeichnen. Die Technik stammt von Samsungs „S Pen“, die Ummantelung aus Nürnberg, und hier hofft man auf eine Serienfertigung. „Wenn es in den Millionenbereich geht, werden wir nicht der Flaschenhals sein“, sagt Marx und wiegt den Stift in der Hand. Es ist ein Produkt für Nostal-giker, aber mit einem zukunftsweisenden Kern.